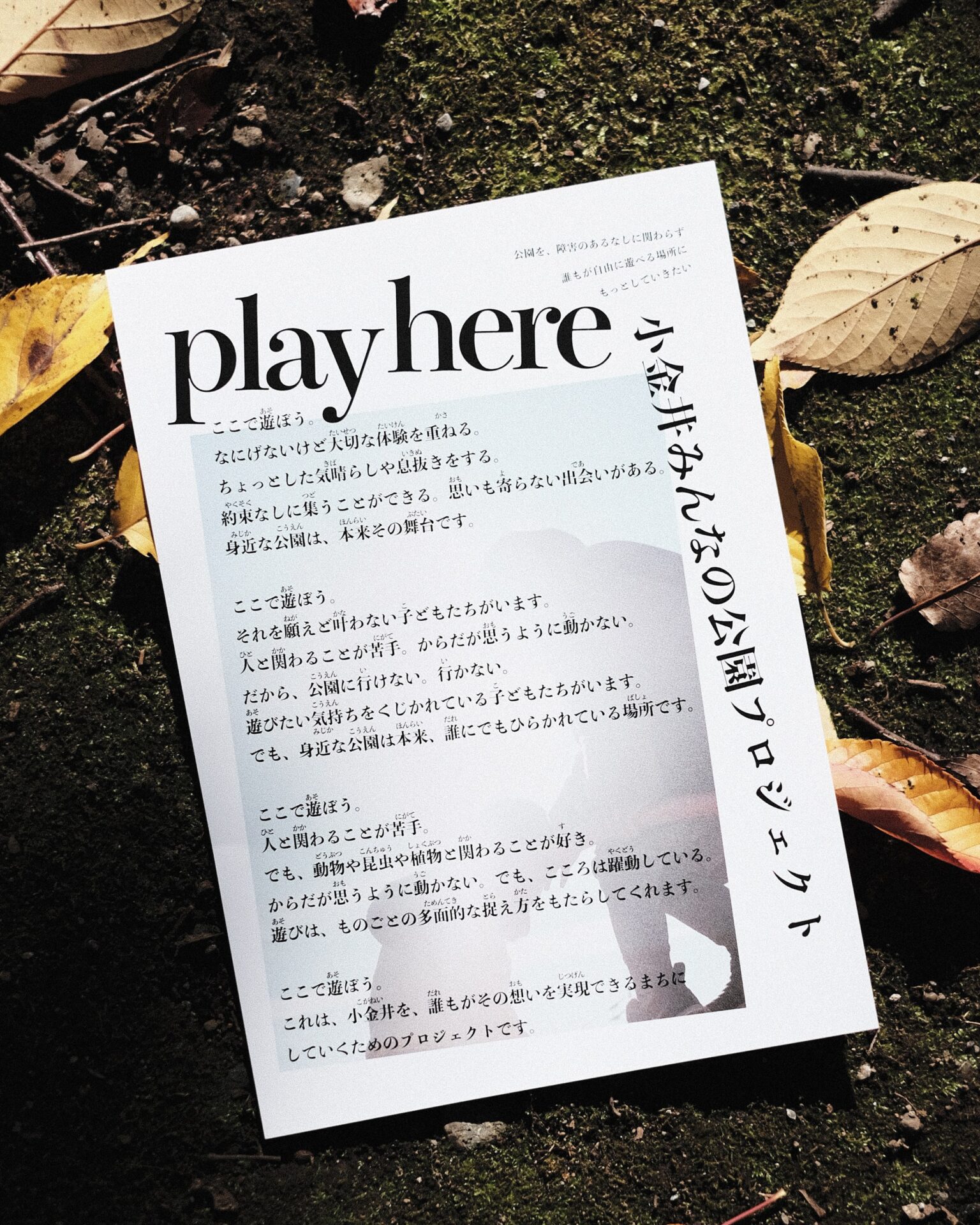

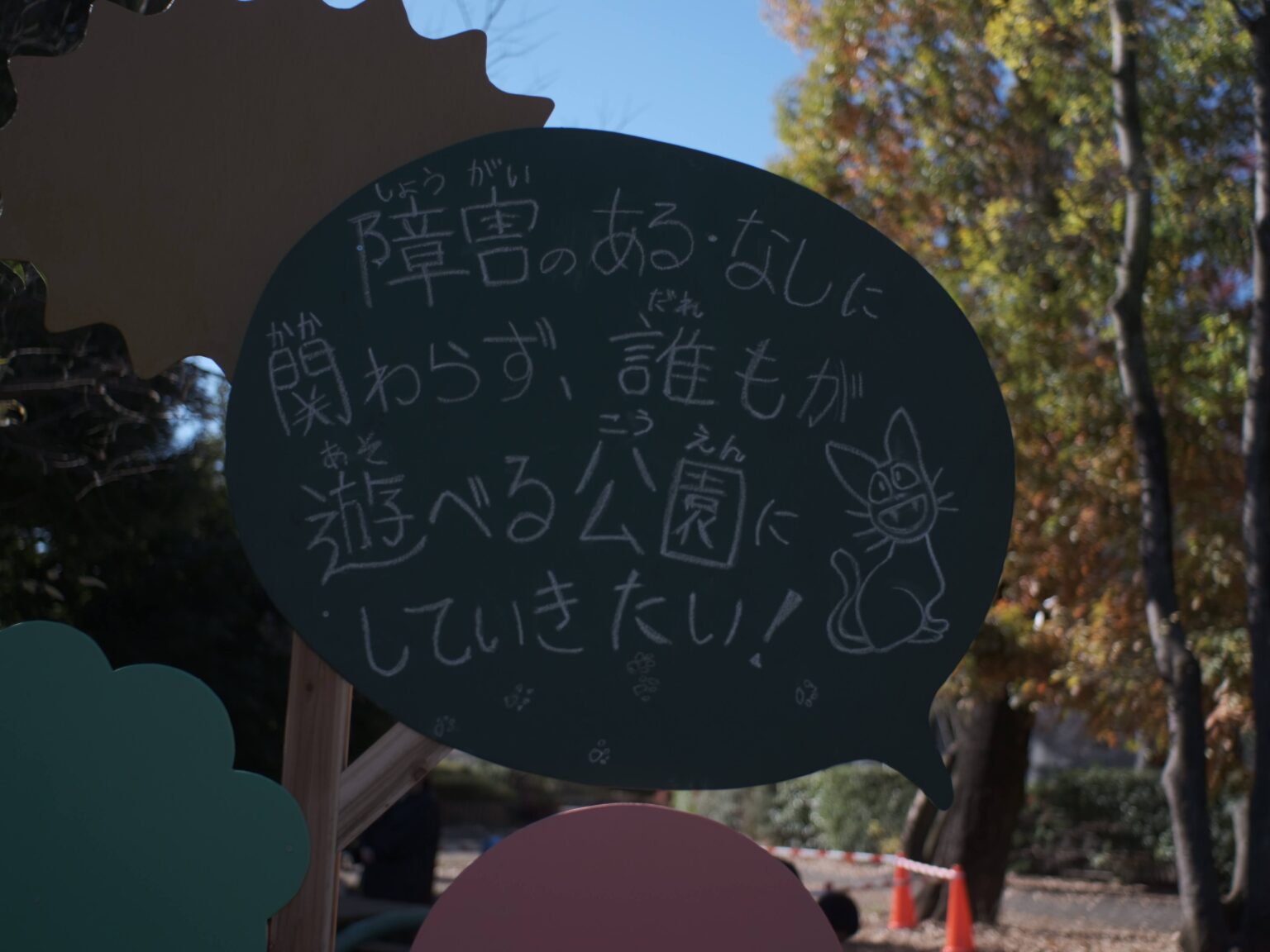

東京都小金井市で始動したみんなの公園プロジェクト「play here」は、障害のあるなしに関わらず、すべての人が安心して過ごせる公園づくりを目指す取り組みです。小金井市の「子どもの遊び場等整備事業」として、インクルーシブデザインの視点を重視しながら、あらゆる人に開かれた公園のあり方を探究し続けています。

このプロジェクトの始まりは、令和5年度に小金井市が東京都の「子供の遊び場等整備事業補助金」に採択され、環境政策課が中心に「みんなの公園会議」を発足したこと。子どもたちとともに一緒に公園の活用方法を考えるワークショップや、都内のインクルーシブ公園を訪れる見学ツアーなど、様々な活動を積み重ねてきました。

令和6年度は、具体的な公園のインクルーシブ的遊具やトイレ等の必要設備における整備計画と並行し、障害のある当事者やその家族、福祉や教育で活動する実践者など、総勢16名へのロングインタビューを実施。それらの声をまとめたインタビューブックも制作されました。「誰にとっても心地よく過ごせる公園とは何か?」を地域とともに考え抜くプロセスそのものが、このプロジェクトの核となっています。

インタビューと並行し、市内の小学校での出張授業も開催。子どもたちと当事者の方と一緒にインクルーシブな地域づくりについて考えました。

また、小金井市の栗山公園で行った「のんびりデー」と名付けたコンセプトイベントでは、ボッチャや竹とんぼ、感覚遊びなど遊具に頼らない遊びを提案したり、特別支援学校に通う高校生や不登校の子どもが開くコーヒーショップ、嚥下食にも対応したキッチンカーの出店など、様々な方が心地よく過ごせる場づくりを検証しました。インクルーシブ遊具やサインを設置した実証実験、車椅子やベビーカーでも安心して移動できる動線の確保、誰でもトイレへの適切な誘導のあり方など、環境面での実証も試みています。

そして令和7年度、play hereは新たなフェーズに。市内3か所の公園(栗山公園・梶野公園・三楽公園)にインクルーシブ遊具を設置することに加え、菜園やビオトープなど、自然環境を活かした場づくりなど、公園の可能性を広げる取り組みも始まります。

公共R不動産も、このタイミングから本格的に事業に参画します。「公園」という公共空間を起点に、障害の有無を超えて多様な立場の方々と関係を築き、ともにこの場を耕していく。そんな地域の風景を実践者や当事者の方々と描きながら、「公園」の意味や関係性を問い直し、日常で息づくパークマネジメントのあり方を追究していきます。

今回の記事では、本事業を先導する小金井市環境政策課の小林勢さんと、令和6年度からplay hereディレクターとして関わる熊井晃史、令和7年度から共同ディレクターとして関わり始めた公共R不動産の飯石による鼎談をお送りします。

「ここで遊ぼう」から始まる、みんなで育む公園を目指して

飯石:今日はよろしくお願いします。公共R不動産では、これまでさまざまな公共空間の利活用に取り組んできました。なかでも公園は、子どもから高齢者まで多様な人が集い、特定の目的がなくても滞在できる自由で開かれた場です。だからこそ、「誰もが過ごしやすい空間」とはどうあるべきかという問いがより浮かび上がる場所だと感じています。

ここ数年、インクルーシブ遊具の導入が全国的に進んでいると感じていますが、一方で遊具の設置だけで公園が「インクルーシブ」になるわけではないという課題意識も強く持っていました。そうした中でのplay hereの取り組みは、ハード整備に留まらず、当事者や保護者、地域の実践者と丁寧に関係を築きながら事業を進めている点に価値を感じています。もともと、この取り組みはどのような思いで始まったのでしょうか?

小林:あらゆる子どもとその保護者にとって、公園を「ほっとできる空間」にしたいという思いが原点にあります。というのも、私自身が双子の父親でもあり、育児中、公園に非常に救われていたんですね。自宅にいると、子どもたちだけと向き合う日々に気が滅入ってしまう時がある。でも公園にいくと、開けた景色や通りすがりの何気ない会話、ちょっとした出会いによってふっと心が軽くなる瞬間があって。公園だけが家族みんなで機嫌良くいられる空間だったんです。その時間だけは育児から解放されていたというか。そういう意味で、いち当事者としても公園に助けられていたんです。

飯石:インタビューブックでも、周囲の眼差しやアクセシビリティなどの観点で公園を利用しにくいという当事者の方の声は多くありつつも、「家にだけ居続けることのしんどさ」について語る当事者の方も印象に残っています。

小林:そうですね。

また、私の妹には知的障害があります。そんな妹の姿を通して、公園のような場所に行きにくい方の現実も肌で感じてきました。社会の理解がまだ充分とは言えないからこそ、ハード整備だけではない心のバリアフリーの普及が欠かせないと感じています。

熊井:小林さんのお話を聞いていて、障害のあるなしに関わらず、様々な立場の当事者の皆さんの「実感」がこのプロジェクトの芯になっているし、よりそうしていくべきだなと改めて感じます。

飯石:熊井さんは、どのような経緯でこのプロジェクトに関わることになったのでしょうか?

熊井:僕は、武蔵野市と三鷹市で生まれ育ち、小金井市に「とをが」というギャラリーを構えています。いろんな仕事をしているのですが、一貫して創造性教育や社会教育に関する取組を進めており、学校や地域とともに、子どもたちの学びの環境を豊かにしたいという思いで活動を続けています。

当時の「みんなの公園プロジェクト」のことを最初に教えてくれたのは、小金井市周辺で、農業や食を通じて地域に人のつながりをつくり出しているパリタリーさんです。地域で採れた野菜の移動販売、誰でも訪れられる地域食堂、マルシェなどを展開しながら、誰もがふらっと立ち寄れ、やさしく関わり合える場づくりを続けています。そのオーナーの方が、このプロジェクトに僕が関わるべきだと小林さんをつないでくれて。

僕はもともと、地域の公園や広場などを舞台にしたイベント「道草市」の立ち上げに携わっていたりと、小金井市周辺の仕事も行っていました。そんなご縁から、すでに進められていた「みんなの公園プロジェクト」の話を小林さんから聞いたんです。僕は難病を抱える息子の父親でもあり、その当事者としても地域で活動する人間としても、切実な気持ちがありました。地域の思いを丁寧に汲み取ることが欠かせない取り組みだと感じたんです。

小林:熊井さんと一度お話した翌日、現在もウェブサイトやチラシに掲載しているステートメントがいきなり送られてきたんです。そこに思い描く理想の風景が描かれていた。求めているのはこういうことだと確信したんです。

飯石:翌日に!

play hereという名前はそのタイミングで生まれたんですか?

熊井:そうですね。play here=「ここで遊ぼう」というメッセージは、地域社会への掛け声でもあり、多くの方々の願いそのものだと感じています。誰もが「ここで遊びたい」と願うことができ、それが叶う。それが「インクルーシブ」ということだと思うんです。逆に言えば、その願いが叶わずに公園に行けない家庭がまだまだある。

また、playには「遊び」だけでなく「再生」という意味もあります。インクルーシブな地域づくりを「公園」から始めることで、人と人のつながりや地域の歴史性を呼び起こすような再生のプロセスにもなるのではないかと考えていました。

飯石:地域のいろいろな立場の人を巻き込みながらも、ある種の問いを投げかけるような、逆説的なステートメントでもあるということですね。これがあることで、事業としても進むべき方向がぐっと明確になった気がします。

熊井:そうですね。先ほど小林さんも「心のバリアフリー」という言葉を出していましたが、play hereは「公園を通して、”地域”の自治をインクルーシブにどう実現していくか」を考える取り組みでもあります。

「自治」って、自分たちのことを自分たちで決めたり、それぞれの課題をみんなで解決していくこと。でも、これまではその「自分たち」の中に障害のある人や子どもたちが含まれていないことも多かった。だからこそ、地域自治を捉え直すプロセスが必要だと思ったんです。

語られた声とともに考える。

16名へのインタビューで見えてきたこと

飯石:そうしてステートメントがつくられた後は、どのように事業を展開していったんですか?

熊井:その後に事業計画を作成し、改めて活動内容を見直しました。特に意識したことは、プロセスの公開性を高めていくこと。ウェブサイトでできるだけ多くの資料を公開し、情報のアクセシビリティを徐々に高めていくところから始めました。それが地域の中で自治を実現していくための一歩だとも思っています。プロジェクトの判断材料や判断指針のようなものを共有しておきたいんですよね。

飯石:大切ですね。行政の取り組みはプロセスが見えにくい傾向にあります。「何が起きているのか」が分かると、安心や信頼につながる。今年度もその姿勢は大切にしていきたいところですね。そのような中で、様々な方へのインタビューを実施したのはどういった背景からだったんでしょうか?

熊井:この事業が始まった当初から、ワークショップやアンケートなどを通じて地域の声を「聞く」取り組みを行っていたことは聞いていました。

ただ、「話を聞く」とはどういうことなのかを改めて問い直す必要があると感じたんです。従来のやり方だけで、相手の心の奥にある気持ちや本音を寄せてもらえるのか?そんな、当たり前のようで大切なところに立ち返ろうと。

そして、聞かせてもらう話は、時にとても切実なものです。ただ情報を集めるのではなく、当事者の方々と関係を築きながらプロジェクトのあるべき姿を一緒に考えることから始めたかったんです。

飯石:実際にお話を聞いてみていかがでしたか?

熊井:インタビューを通じて、知らない視点や困りごとを様々な角度で伺うにつれ、僕ら自身も活動内容もどんどん変わっていきました。本来「話を聞く」ということは、聞く側も変容するということです。その覚悟がなければお話を聞くことはできないはず。

本当にひとりひとりから新たな観点をいただいたので語りきれない部分もありますが…、例えば「公園に行ったら、人々の目に殺される」というお話をしてくれた方がいたんですね。あるいは、こだわりがあるから遊べる遊具も限られるし、ずっと時間を気にせずに遊んでいられるから他の子どもたちに譲りにくい。その結果、ひとりではお子さんを公園に連れて行けなくなったという方がいました。人の目がない早朝の公園で遊んでいるという声も多くありました。

小林:これまでのやり方だと、最終的な「意見」だけが頭に残ることも多かったのですが、今回のインタビューでは、すべての方の表情とその場の空気感が強く記憶に残っています。そうした印象が、事業内容を考える上での大きな手掛かりになりました。

一人一人の表情や言葉が、「この整備には意味がある」と確信するための具体的な判断の拠り所や手掛りとなりました。インタビューを通じて、多忙な中でお時間を割いてくれた方々が「ぜひ協力したい」と応えてくれることもあり、丁寧に対話を重ねることの重要性を改めて感じました。

熊井:それぞれが語ってくれた「生きられた人生」の話からもたらされる「公共」のあり方があると感じられました。もとから「遊具を設置して終わり」という発想ではありませんでしたが、周囲の眼差し、ユニバーサルトイレの必要性、食事の問題、移動のアクセシビリティなど、遊具や公園の「まわり」にあるものこそが、公園や地域のインクルーシビティにとって大きな意味を持つと実感しました。

例えば、そもそも公園に行くこと自体が物理的に難しい方にとっては「移動支援」といった福祉サービスの存在も重要です。ヘルパーさんが個別に対応する外出のための支援なのですが、利用者の方によっては公園で遊ぶこともあるそうなんです。

でも、経営困難で閉鎖してしまう拠点があったり、兄弟や姉妹がいる場合のやりくりが大変だったりと、様々なリアルな実態もお話の中で見えてくる。そうした個々の福祉サービスと公園・地域とのつながりが見えてくると、事業として担うべき役割の方向性、連携すべきプレイヤーの存在が徐々にはっきりしてくる。

飯石:なるほど…。インクルーシブ公園に携わる方、公共空間づくりに関わる方、より多くの方々に読んでいただきたいインタビューですね。

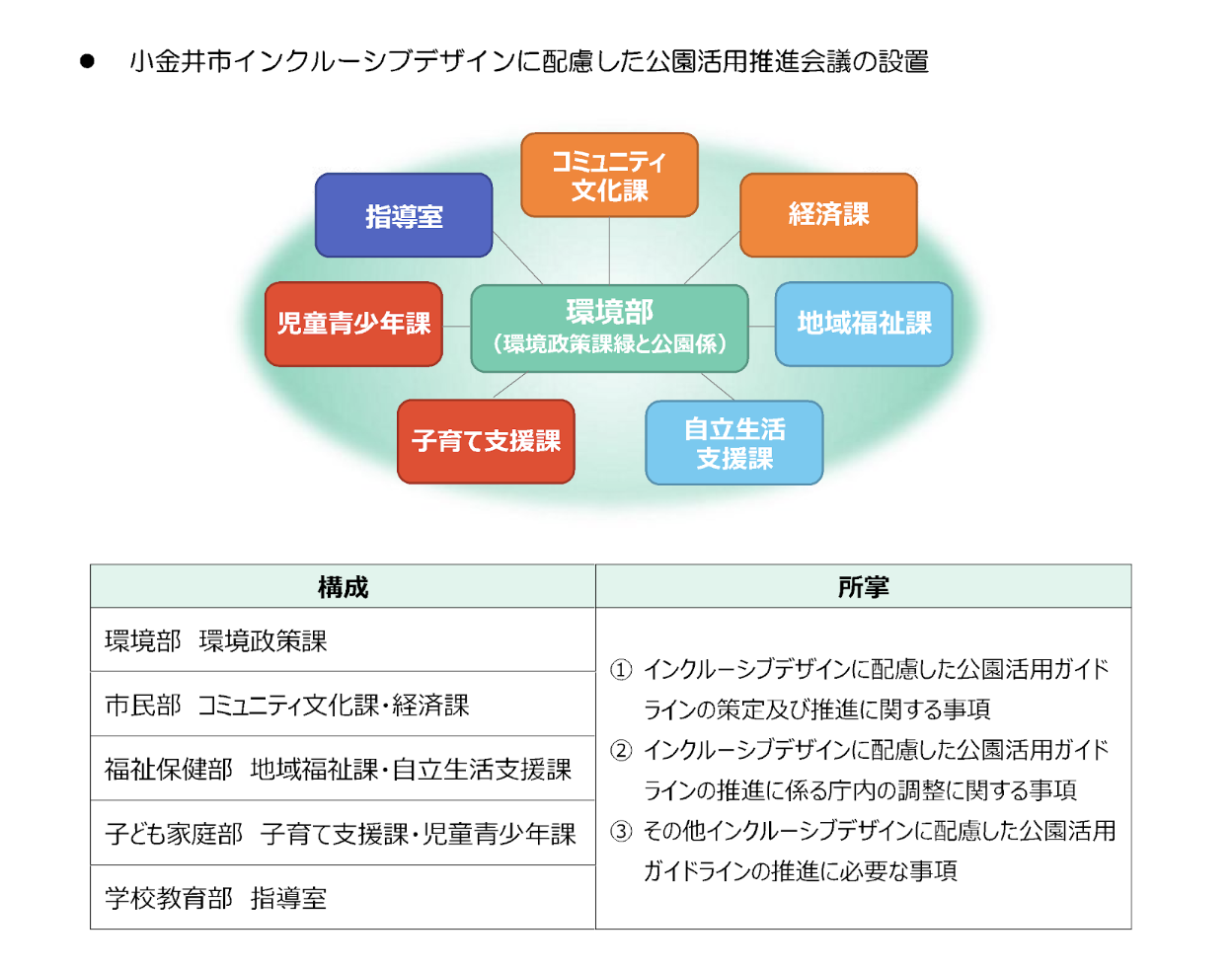

昨年度の取り組みを伺っていると、改めて「公園は誰のためのものなのか?」「その場を誰が担うべきなのか?」という問いも浮かび上がってきます。そうした現実に向き合うと、公園を「維持管理する」だけでは対応しきれない課題も見えてくる。人が交わり、支え合い、活動する「舞台」として公園を見立てると、公園の管理部署だけではなく、庁内の様々な課題と連動していくことで関係部署や多様なプレイヤーの関わりが欠かせないと思います。

小林:おっしゃる通りだと思います。まさにそのような課題意識から、環境政策課だけではなく、庁内横断型の推進体制をつくっているところです。地域福祉課、児童青少年課、経済課、子育て支援課など、複数の部署を横断した体制をつくっています。

熊井:福祉や教育って、出来上がっている制度を「施行」していく側面があると思うんですね。それは、事業を届けていくためには必要なことだと思うんですけど、その制度の隙間というものはやっぱりあるし、業務上の線引も当然出てくると思うんですよ。

でも「公園」という場所は、その線引きだけでは語れない余白があります。「何ができる/できない」ではなく、「どうすればもっと良くなるか」を立場の違う人たちと一緒に考えて、試してみる。そんな「実験」のような場としての可能性があると思います。つまり公園は、良い地域社会をみんなでつくる「自治」の練習場になれる。playe hereも、共生社会のあり方を実践し、試行錯誤し続けられるプロジェクトにしていきたいですね。

「栗山公園のんびりデー」が描いた、公園のやさしい風景

飯石:公園は「誰のものでもないけど誰のものでもある」。そんな不思議な性質を持つ場所ですよね。はっきりした目的があるようで実はそうでもない。公園は、唯一曖昧な公共空間とも言える。だからこそいろいろな人を受け止められるのだとも思います。

ところで、昨年は栗山公園を会場にしたコンセプトイベント「のんびりデー」が行われましたが、これを始めたのはどんなきっかけだったのでしょう?

小林:もともとの位置付けはインクルーシブ遊具の試験的な設置と検証でした。でも単にそれだけやってももったいないと感じたんです。インタビューなどを通じてつながった地域の方々と一緒に、それこそ様々なチャレンジができる場にしたいと考えました。

熊井:地域の方々とお話する中で、「私たちが欲しい未来」は遠くにあるものではなくて、すでにここにあるんだと思ったんですよね。すでにさまざまな思いを持つ実践者の方々がいたり、実はもうこの地域や人のつながりの中に芽生えているものがあると感じることができたんです。ならば、公園もその実践の舞台としながら、その未来をさらに広げ、深める機会にしたいと考えました。

その中で、「ああ、私たちが望むのはこういう風景だよね」とみんなが共通して思えるような瞬間をつくれたらと。それを言葉にするのは難しいけれど、「あれ良かったよね」と自然に共有できる経験。それをみんなで持てたことが何より大きかったなと。まだまだ至らない点もありましたが、多くの人から良かったという声をいただいたんです。その経験や記憶を共有できたという意味で、大きな手応えを感じています。

小林:市役所にも、わざわざ直接お礼の連絡をいただきました。とても嬉しかったですね。

飯石:私も参加しましたが、コンテンツを全て完璧にこなすとか、スケジュール通りに進めるとか、そういう正しさや効率といった尺度では測れない、新しい感覚の空間でした。それぞれが自分なりにできることを持ち寄った結果生まれる優しいエネルギーというか。

特に印象に残っているのは、最後にみんなで車座になって行ったリフレクションの時間。知り合いも初対面の人も一緒になって、思い思いの実体験や気持ちをシェアし合った。何をどう感じたかをみんなで共有する時間ってとても大切だなって。

熊井:そうですね。のんびりデーでは会話を何より大切にしていました。当事者の人もそうでない人も、みんなそれぞれの場所で一生懸命生きていて、時間をつくること自体がもうすごい必死なことだったりする。だからこそ、来てくれた方々と一緒に話すことを重要視した。

そういえば「いごこち会議」みたいな別の名前も考えていたんですけど、最終的に「のんびりデー」にしたのは、何かと頑張らざるを得ない人が多いからこそ、労いあいたいし、あえて「頑張らないで続ける」ことを大事にしたかったからなんですよね。もちろん当然頑張ってるんですけど。

飯石:とても大事な視点だと思います。ついつい私たちは頑張りすぎてしまう。一方で、そんなゆるやかな場でありながらも、様々な観点でのチャレンジも行っていましたよね。

熊井:そうですね。例えば、嚥下障害のある方の課題のひとつに、外出時の食事の問題があります。嚥下食は腐りやすく、特に夏場は持ち運びが難しい。

そんな声が寄せられていたんですが、そういったことに理解のある市内の実践者の方々が、ブレンダーで食材を柔らかく調整することで嚥下食に対応しているキッチンカーを出店するということも生まれました。「インクルーシブフード」という観点も非常に勉強になりました。当日は「子どもと公園で食事ができて嬉しい」という嬉しい声もいただいて。そういった小さな試みを続けることで、公園にもブレンダーを置いておけないか?とろみ剤を販売できないか?とか、日常でできることも見えてくると思うんです。

公園を起点に、地域の日常に新しい風景を

飯石:素晴らしいですね。こういった公園での試みを、より日常に、より地域に広げていく視点は大切にしたいです。公園の実験がきっかけとなり、町のお店でも当たり前に嚥下食が提供されるとか、インクルーシブな風景が当たり前になる未来をつくりたい。そういったモデルができることは、小金井市に限らず重要なことだと思います。

熊井:まさにそう感じています。この活動は小金井に閉じる必要はない。だからこそ、令和7年度から公共R不動産とご一緒する意味もあると感じています。

小林:地域の内側と外側、どちらへの発信も大切にしたいですね。インタビューに協力してくれた方、のんびりデーに関わってくださった方、play hereに関心を持っていただいている方とのつながりが続けられるような仕組みも考えたいです。

飯石:そうですね。小金井市と連携協定を結んでいる社会医学技術学院、小金井市の公園を管理運営する日比谷アメニスを始めとした関係機関ともタッグを組むことで、地域と共にあるパークマネジメントの探究にもつながると感じます。

誰もが居心地よく、そして安心して過ごせる場所は、きっとみんなで育てていくものですよね。 インクルーシブというテーマを掲げながら、「公園」という場を通じた対話と実践が少しずつ広がっていますが、それは、地域に関わる一人ひとりが主役であり、地域自治の担い手になるプロセスでもあると感じています。これからも一緒に、心地よい地域の風景のあり方を探していけたらと思います。令和7年度のplay hereの取り組みでもいろんな方との関わりの中から公園のあり方、そして地域での共生のあり方を模索していきたいですね。