「地域のこと」を考える農家の存在。

野崎家のこれまでの歴史

馬場:現地ツアー、ありがとうございました。畑や林を歩きまくって、東京にいることをつい忘れてしまいました(笑)。「NEXT PUBLIC AWARD」では、タルキの活用や書店とマルシェの融合などプロジェクトの方法論に関する話題が中心になりましたが、今日は「そもそも、なぜこんなことが起きているのか?」という根っこの部分に迫ってみたいです。

広瀬:全国各地で、都市化する農地を見てきました。農業が第一産業から第三産業へ変わりつつありますが、タルキプロジェクト周辺での取り組みは、そのどちらにも偏らず、様々な要素が組み合わさっているように感じます。

馬場:確かに、東久留米という「東京の郊外」だからできているわけではなく、全国に広がるモデルとして参考になります。まずは、そもそもこんな動きを起こしている「野崎家」がどんな家系なのかが気になりました。

野崎:「野崎」という姓は鎌倉時代に遡り、僕で15代目になります。武蔵の国と呼ばれた関東にはもともと7つの武士集団があり、その中のひとつの氏族に野崎という名が見られます。江戸時代初期に「柳窪村」が野崎を含む4つの氏族により開かれ、そこで農業を営みつつ、村の様々な事業をそれぞれの家が経営しながら地域の経済や自治を担っていたそうです。

それは野崎家に限らず、戦前は「経営的な感覚」を持つ農家も多くいたんです。そのような農家が地域に根付き、そのエリア全体をまとめる責任を担っていた。野崎家も、この地域をまとめる「経営農家」として土地を管理していた歴史があります。

戦後の農地改革で農家のあり方は大きく変わり、農業は「自分の土地を自分で耕して農産物を生産する仕事」という形へシフトしました。

馬場:非常に面白いですね。農家がそのエリア全体を取りまとめる存在だった。

野崎:そうですね。農家は、野菜や米、当時の燃料源である薪まで、地域の生活を支える多くのものを生産していました。そのような経営的感覚を持つ農家は、地域全体を見渡し、農業を通じて人々の暮らしを支え、地域全体を豊かにしようという意識を自然に持っていたのではないかと思います。

馬場:そんな一家のあり方や地域については、 小さい頃から意識的だったんですか?

野崎:そこまで強く意識していたわけではないですが、やはり家族の存在が大きかったですね。いわゆる核家族とは真逆で、曽祖父、祖父母、両親と一緒に暮らしていたので、自然と影響を受けました。

反発しがちな親とはまた違って、祖父母たちは優しいので、つい素直に話を聞いてしまう。散歩しながら「この土地にはこういう歴史があるんだよ」とか「この木はこういう理由で残ってるんだよ」って、いろいろな話をたくさん聞きました。今振り返ると、知らず知らずのうちに、そうした感覚が刷り込まれていた気がします。

出会いは大学の同級生

タイプの異なる二人だからこその化学反応

馬場:それは大きな影響ですね。そんな農家に生まれた野崎さんと建築家の小笹さんはどのように出会ったんですか?

野崎:僕らは大学の同級生で、学園祭実行委員会のサークルの同期なんです。僕は機械工学で、小笹くんは建築専攻でした。

馬場:へえ!面白い。プロジェクトをつくることが昔から好きだったのかな。大学時代の経験が今に何かつながってる感覚はありますか?

小笹:確かに、ひとつのプロジェクトに一生懸命取り組む雰囲気はあったから、今の活動と重なる部分はあるかもしれない。でも、そこまでべったり仲良しってわけでもなくて。今の方がよっぽど喋ってますね(笑)。

僕ら二人は全くタイプが違うんです。僕はいわゆる建築の教育を受けていたので、明確なゴールやビジョンを描いて向かっていく。でも野崎くんは、一緒にやっていくうちにだんだんと向かう先が見えてくるタイプなので、プロジェクトの初期段階では野崎くんの見えていることや目的がよく分からない(笑)。

なので、話しながら「こういうことかも……?」という感覚を徐々にすり合わせていく。でも言葉にしていないだけで、野崎くんの中には強い意志がずっとあるんですけどね。単発で関わるだけの建築家だったら、彼の奥にある「大切な何か」は掘り出せないと思うこともありますが(笑)。

野崎:性格的にも、小笹くんが「ソリッド(固体)」で、僕が「リキッド(液体)」なんです。実際、僕は機械工学の中でも流体力学を研究していたんです。流体はずっと連続的に動いているので、次々に問題を解いていくしかないんです。目の前の課題に取り組むことで、次に行く条件が見えてくる。

広瀬:二人の絶妙な関係性がすごいですね(笑)。小笹さんは、大学で建築を学んだ後、どんなキャリアを歩むんですか?

小笹:大学院まで建築を学んでいたのですが、途中で休学し、メキシコに留学しました。建築と現代美術の事務所でインターンをしたのですが、メキシコの建築や空間の持つ力に圧倒されて。それから、「人の活きる空間」が自分の中での一貫したテーマになっています。空間があってこそ活きる人の力を引き出せるような建築がしたいと、帰国後は内藤廣建築事務所に入り、大学や公共空間、店舗などの設計を担当し、2017年に独立しました。

野崎:お互いに独立した時期が重なっていたんです。ちょうど2017年頃に僕がMIDORIYAの改修について相談したことから、このタルキプロジェクトが始まりました。

タルキを活用した空間づくりとDIY精神の原点

馬場:「MIDORIYA」はどういった目的や定義ではじまったんですか?

小笹:野崎くんから伝えられた定義や目的は曖昧で、「何かは決めてないけど何かする」としか言われませんでした(笑)

野崎:そこから一緒に考えようよって感じですね(笑)。

でも、「人の集まる空間をつくりたい」という漠然とした思いはありました。隣のブックセンター滝山とイベントをしたり、地域の団体向けの貸しスペースにもしたいなとか。奈良山園や周辺の農家さんが育てた野菜を販売したり、果物を使ったジャムの加工や販売もしたかった。当時やりたかったことをまとめて全部盛り込める、なんでもできる場所がほしかったんです(笑)。

小笹:でも、「なんでもできる場所」って簡単につくれませんからね(笑)。しかも工事予算が数十万円と限られていたので、かなり工夫が必要でした。

何か特定のことをやるわけではない。大規模な団地の交差点の向かいで、バス停の横。もともとの建物はガラス張り。この特徴的な立地や建物の条件に対して、空間自体にパンチを効かせ、存在感を出す必要があるなと。一方で、周辺の雰囲気はゆったりとしているので、この空間だけピカピカに新しくするのも違うなと。ある程度古い建物の下地は活かしつつ、そこにパンチのあるものを乗せてみようと。

馬場:そこでタルキが登場する?

小笹:そうなんです。試しにタルキを均等にずらっと並べてみたんです。安価で加工がしやすく、予算が少なくても量感を出せる。ベニヤだと仮設のように見えてしまいますが、タルキは存在感が強く、木材としてのある種のキャラクターもある。装飾にも什器にも使いやすいし、ここでうまくいったら他でも同じデザインコードが応用できるだろうと考えました。施工も野崎くんたちと一緒に行いながら、数ヶ月かけて仕上げていきました。

馬場:なるほど、タルキプロジェクトに通底するDIY的な精神もここから生まれたということなんですね。

ひとつの空間から広がった新たな動き

自由な場から生まれるスピンオフ

野崎:完成後は、絵本の読み聞かせや認知症のご家族を支援するNPOの催し、おもちゃを使ったワークショップや展示など、いろいろと取り組みました。でも最終的に、今も継続しているのはジャムの加工と販売です。

MIDORIYAが完成した翌年の2018年に、農園で野菜の直売所の「畑テラス」を始め、さらに翌々年の2020年には駅前の「野崎書林」をマルシェと融合した書店にし、MIDORIYAからほど近いブックセンター滝山も2021年に改装した。そうすると、当初ここでやりたかった活動が他の拠点でできるようになったんですね。

小笹:拠点が増えるにつれていろいろな動きが加速し、スピンオフしていった感覚はありますね。MIDORIYAにすべてを詰め込まなくてよくなり、各活動が適切な場所で、あるべき形に収まっていった。

どの拠点をつくる時にも、ある活動に限定した仕様にはしていません。「今やっていることがすべてではない」という感覚は常に持っていますね。

馬場:いやあすごいなあ。近代建築の設計思想は、用途に合わせて空間を形づくる「機能主義」が基本でした。「用途」がなければ空間はつくれないという考え方ですね。でも、これからはそれが通用しなくなるのかもしれない。それこそ次々と新しい課題が現れる「流体的」思想から言えば、それが自然とも言えますよね。

自由度の高い空間を試しにつくり、そこで何が起こるか観察しながらスピンオフさせていくやり方は、特に地方都市や郊外では合理的なのかもしれないと思わされます。そういう意味はものすごく納得感のあるプロセスです。

必然的な連鎖反応を捉える

次々増える拠点づくりのロジックとは

馬場:連鎖的にプロジェクトが続いているように見えますが、そのひとつひとつはどのように始まるんですか?

小笹 MIDOROYAが始まった2017年頃から、なんとなく毎年1つの拠点をつくるようなペースで進めています。2023年にはデイサービス「アルゴ弐番館・四番館」の設計を行い、2024年に奈良山園のアイス小屋の設計を手掛けました。

野崎:その時々の優先順位はありますね。この地域で自分がやるべきことはある程度頭にあって、思いつきではなく、一応ロジックはあるんです(笑)。

例えば、MIDORIYAも畑テラスも、農園自体に価値を持たせないと土地を守り続けられないという思いから始まっていて、その目的は「農園のブランディング」という共通軸がある。

また、野崎書林とブックセンター滝山は、コロナ禍の影響で、従来の書店経営の厳しさが一層深刻化したこともあり、リニューアルに踏み切りました。従業員さんの気持ちも考えるともっと明るい雰囲気にしていきたいし、書店経営を継続するなら意志を形で示すべきだと。そんな風に、メンテナンスしながらぐるぐると地域全体が上がっていくイメージを持っています。

広瀬:なぜ、駅前書店であえて野菜を売ろうと?

野崎:この地域ではせっかく農業が盛んなのに、駅前周辺に暮らす方々が野菜を買う場所が少ないのではないかという課題感があって。コロナ禍で「地元のものを地元で買う」流れが生まれたこともあり、試してみました。何かを始める時、常に考えているのは「必要かどうか、必然かどうか」ということです。

野崎書林のマルシェは、東久留米市近隣の複数の農家さんから、毎日豊富な種類の農作物が届きます。そうやって農家同士で連携することで、スーパーと同じくらいの価値がつくれるのではないかという実験でもあります。

広瀬:なるほど。素晴らしいですね。さらに、その次のデイサービスの建設も大きな経営判断だと思います。こちらは自ら建物を建設し事業者に貸すというモデルで、自社の拠点をリニューアルするのとはまた異なるアプローチですが、どのような背景があったのでしょうか?

野崎:自分の中では、それも必然的な連鎖反応だと捉えています。これなら投資する意味があるなと。やっぱりこれも「必要かどうか、必然かどうか」という話になるのですが、デイサービスを運営する医療法人 五麟会グループは、この東久留米市周辺で長年、介護・福祉事業を続けているので、彼らと一緒に取り組むことに必然性を感じた。東久留米で農業と福祉を連動させる事業が展開されるのなら、ぜひ一緒にやりたいなと思ったんです。

続けることが価値につながる農業の営み

馬場:野崎さんは様々な活動をされてますが、その中でも特に多くの時間をかけている活動はどんなことですか?

野崎:やっぱり農業ですね。そこには一番時間をかけています。というか、かけざるを得ないんです。地面での土づくりから始まり、種を蒔き、作物を育てて、その時々の天候によって様々な手入れをして、収穫をして……という流れのすべてが「農業」です。自分の中では、これがもっとも「嘘をつかないでいられる」仕事なんですよね。どれかひとつでも嘘をつくと、すべてが台無しになってしまう。

馬場:なるほど……。野崎家の土地を売ろうと思えばきっと売れるでしょうし、そのお金でまた違うことに投資することもできる。代々土地を引き継ぐ方の中には、きっとそういう判断をする方もいると思います。でも、あえてそれを選択せずに、農業中心の営みを続けている理由はなんでしょう?

野崎:難しい問いですね……。

まずは「続けること」には意味があると考えているから、ですかね。この地域で農業を代々営んでいることは、他には変えが効かないことです。

農業は産業としても膨大な価値を生むことができると思っています。伸びしろの面で、農業に天井はないはずです。本来は投資金額以上の価値を生むことができるけど、まだまだそのポテンシャルを最大限には発揮できていない。

もちろん短期的な利益を優先して売ったり転用することもできます。でも、それをやると「農業は無理」「農業は続かない」と自ら言っているようなものです。すぐに目に見える効果や価値がでなくても、少しずつ、じわじわ細く長く続けていくこと自体に意味があるのではないかと思っています。時間をかけて長い価値を育てていきたいという思いがあります。

僕の代だけで儲けても意味がないというか、価値の基準をそこに置いていません。そういう考え方で始めたものは、結局は次の世代に続いていかないと思うんです。

馬場:なるほど。すごく腑に落ちました。公共R不動産として、こんなにタルキプロジェクトに惹かれる理由も分かった気がします。今の野崎さんの答えは、農業だけでなく、パブリックな営み全般に共通する普遍性があると思います。

広瀬:最近、「100年先の未来」を掲げるプロジェクトや事業をよく目にしますが、正直ピンとこないものも多いです。でも、農的な営みを続けている方々からすると、「100年」の捉え方は全く異なるのかもしれませんね。

台風が来たり虫が出たり、毎日忙しく過ごし、あっという間に一年が流れていく。毎年、四季の流れを読む日々を積み重ねていたら、気づいたら100年が経ってしまう気もする。

野崎:そうなんです。それはすごく実感しています。農業は、とにかく目の前の課題に向き合い続ける営みです。そんな農的な生活のエッセンスを少しずつ地域にしみ出させているのがタルキプロジェクトなのかもしれません。

枠組みや定義を超えて生まれる価値とは

手から手へ、広がる豊かさ

小笹:タルキプロジェクトの活動は、何かしら「複合的な要素」が含まれています。団地と農地と本屋さんが交差する「MIDORIYA」。住宅地と農地が融合する「畑テラス」。農業・書店・交通の要所に位置する「野崎書林」。住宅と農業と福祉の接点にある「デイサービスアルゴ弐番館・四番館」。

福祉的な何か、農業的な何か、住的な何か。言葉にすると抽象的ですが、「混ざる」「交わる」ところに、自ずと熱いエネルギーが生まれるのかもしれません。それは建築の「用途」を超えた大きな意味を持つものだとも感じています。

広瀬:よっぽど難しいことをやってますよね。

馬場:計画学的にいちいち定義しないということですよね。定義すると自由がなくなり、無理が効かなくなり、柔軟性もなくなる。定義をあえて曖昧にし、状況に応じて進めるほうがむしろ確実、という世界もある。

飯石:ずっと民間の立場からそのような取り組みを進められていると思うのですが、今後、行政と連携したいことは何かありますか?

今年のNEXT PUBLIC AWARDは、行政主導のプロジェクトがエントリーされなかったことが特徴的でした。本来は、行政が住民のより良い暮らしをつくる立役者ですが、それを待つのではなく、民間主導で豊かな社会を率先して描こうとするプロジェクトが目立ちました。タルキプロジェクトもまさにそういった部分がありますが、今後、行政との連動に関して考えていることがあればぜひ伺ってみたいです。

野崎:行政には、インフラ整備などやるべきことがあり、民間は民間のやれることがある。そうした連携関係が生まれることが理想です。行政か民間かという枠にこだわるのではなく、その裏側にある構造やシステムに着目して、より良い連携関係を築いていきたいですね。そういう意味で、行政の方が新しいことに取り組む際の説得材料になるような良い前例になれたら、とは思っています。

広瀬:タルキプロジェクトの表現しようとしている世界観を、どう言葉にしたらいいのだろう。「衰退する街を活性化する」でもないし、「住民のQOLを向上させる」とかでもないいし…。

野崎:難しいですよね。うーん……。

でも「豊かさ」はキーワードとしてありますね。とはいえ、そこから「豊かさ指標」みたいな形になると少し気持ち悪い部分もありますけど(笑)。

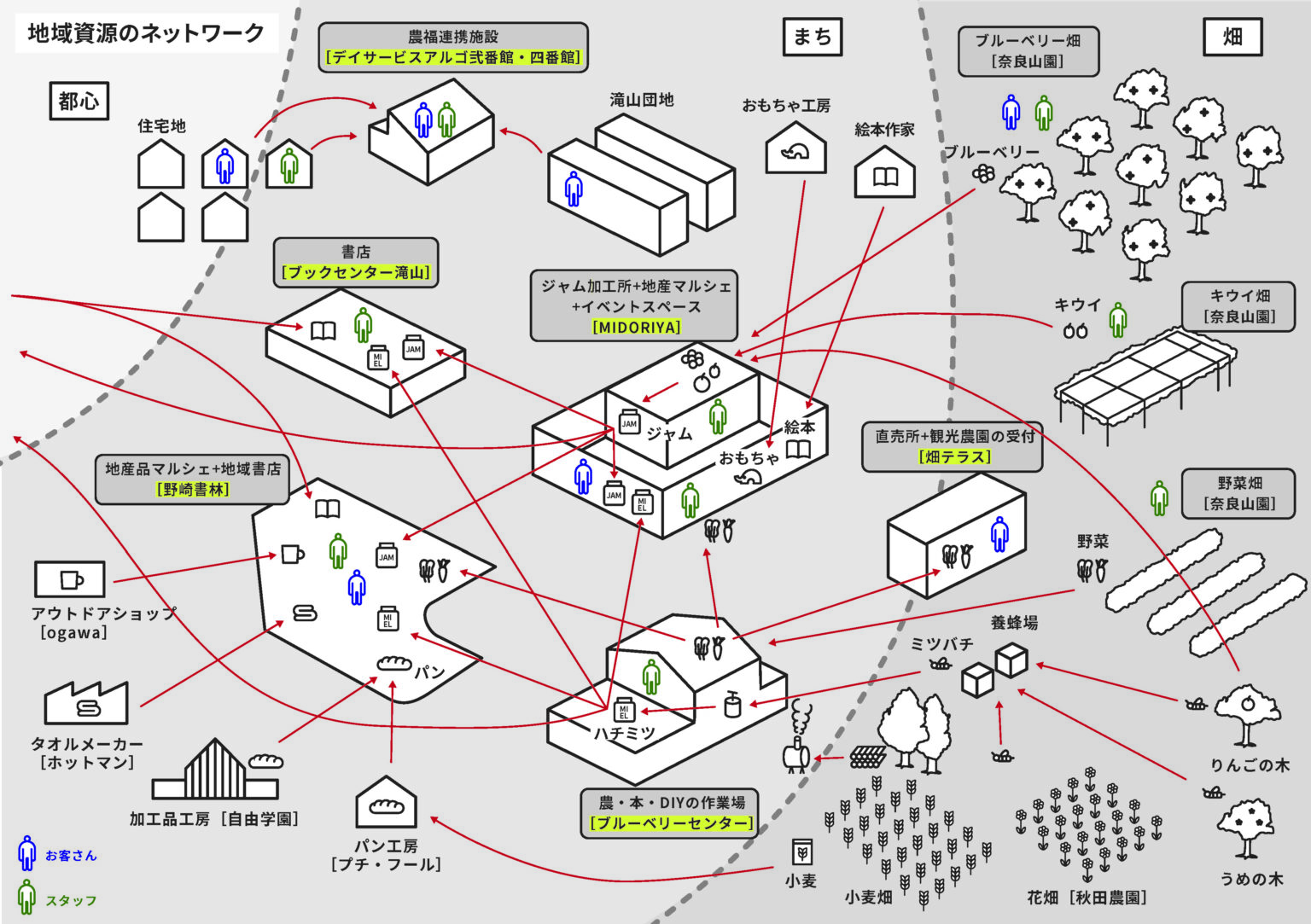

小笹:まさに「豊かさ」を表現するのがなかなか難しくて、ネットワーク図をつくってみたんです。この図には、スケールも量も金額も表現していないんです。

どこかで生産されたものが各拠点に届き、誰かが享受する。生産・加工・販売すべてに人の手が介在している。この豊かさ自体を表したかった。例えば、奈良山園の半径2キロで採れた花の蜜が駅前の書店で販売され、その書店では東久留米で暮らす人が働いている。収穫されたブルーベリーがMIDORIYAでジャムにされ、書店やマルシェで売られて、また誰かが買っていく。こうしていろいろな場所で矢印がつながり、そこで関係が生まれるたびに嬉しさを感じる。単純な量やスケールではなくて、今までつながっていなかったモノや人が出会うことで広がる豊かさがあると思うのです。

野崎:物理的に空間があるからこそネットワーク図のような概念が活きるし、逆に、そのような豊かさの概念があるからこそ具体的な空間も活きる。その両方を同時に進めている感覚です。

農業を軸に、多様な領域を交差させる未来

馬場:これから実現したいことはありますか?

小笹:実はいろいろと計画中です。奈良山園の屋上でソーラー発電をしたり、葡萄の栽培を始めてワイナリーをつくったり、ブルーベリーセンターに宿泊所をつくったり、考えていることは無限にありますね。

野崎:結局、僕がパフォーマンスを発揮できるのは農業なんです。農業自体と、さらにそこで接点が持てるもので社会課題を解決していきたいなと考えています。

まずは「農業」自体の話でいうと、まだ取り組みきれていないことのひとつは「加工」です。今はジャム中心ですが、それだけが加工ではない。発酵と醸造技術も用いれば、農的資源を余すところなく使えるのではないかと思っています。その一環でワイナリー構想があり、その他にも、農業周辺の資源をフル活用するポートフォリオを描いているところです。

次が人の「雇用」の拡張です。もっと働き方の選択肢や種類を増やしたい。就労支援の仕事を自分たちの事業体に組み込めるレイヤーをうまく見いだせれば、よりカバー率が上がる。特定の人に特化した世界ではなくて、多様な人たちを「含めた」世界がいいなと。

さらに「公共性」の話もあります。自治体がやりたくてもやりきれないことの中で、僕らが担える部分もあるのではないか。自治体が縮小・停止してしまう事業にこそ、公共的な価値が眠っている気がするんです。図書館もそのひとつですね。行政だけだと届かない領域に公と民の結節点を生み出し、民間として一緒にあるべき風景を描いてみたい。その曖昧な領域にこそ未来があるんじゃないかと感じるんです。

それは「ローカル」だからこそできることだと思うんですよね。大きな投資と回収を目的に

できないスケールでやるからこそ意味がある。そのモデルができたら、他の地域でも似たようなことができるかもしれない。

馬場:排除性が本当にないですね。農業に軸足を置きながらも、あらゆる領域を越境し、さまざまな資源を活用しながら、新しい風景を描こうとしている。ある意味、ローカルとしてすごく最先端なことに取り組んでいるのに、ものすごく自然に地域に馴染んでるのが不思議でもある。それは今までつくり上げてきた具体的な空間の力も大きい。じわっといつの間にか取り込まれてる。みなさんの思い描く未来を、これからも心から応援しています。