「シビックプライド」をキーワードに掲げる複合文化施設がある。人口約40万人の中核都市、岐阜市の中心地に位置する「みんなの森 ぎふメディアコスモス」。市立中央図書館や市民活動交流センター、多文化交流プラザ、ギャラリーなどを有する複合文化施設で、市民からは「メディコス」の愛称で呼ばれている。

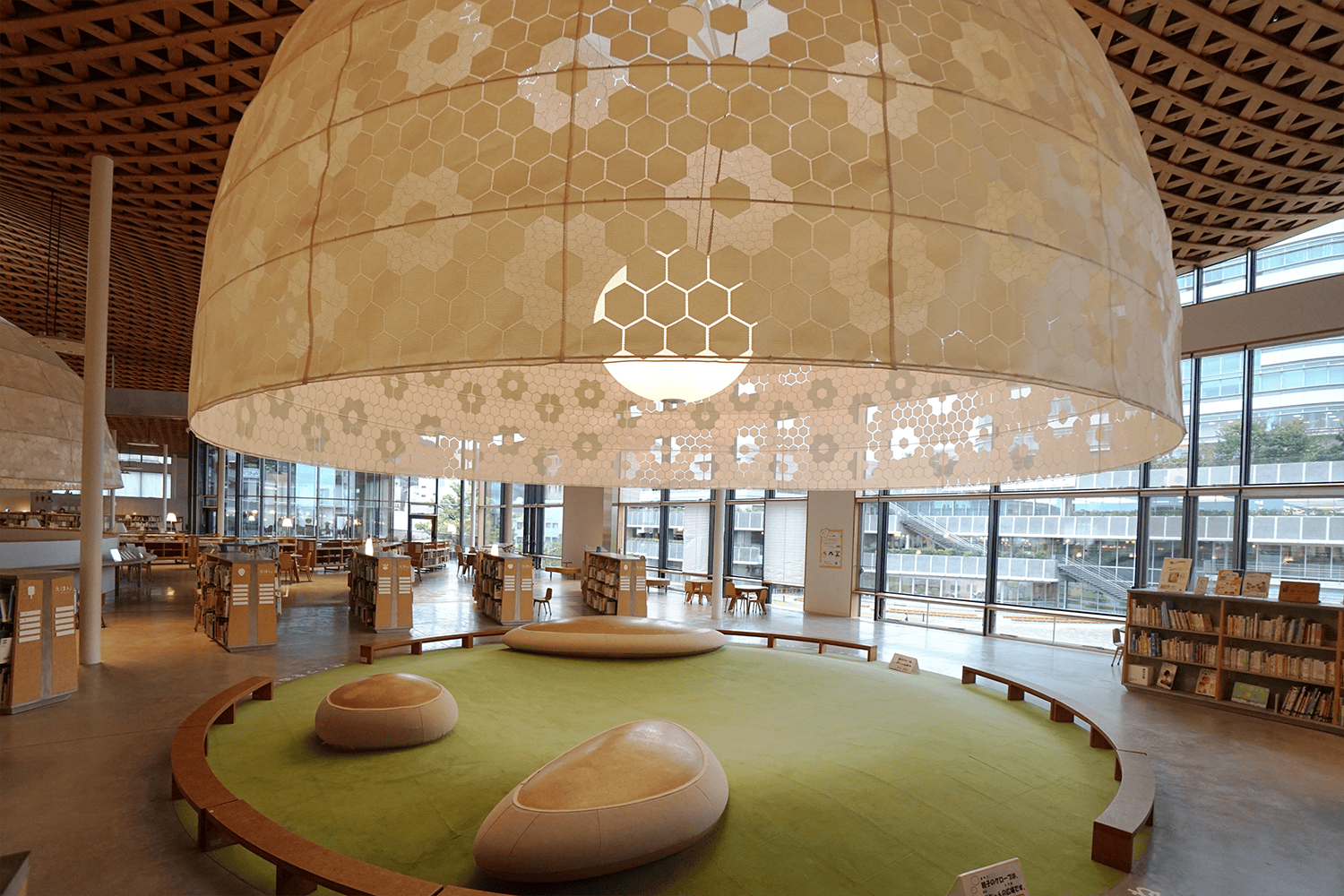

メディアコスモスといえば、建築家・伊東豊雄さんが手がけた圧倒的な存在感を放つ空間デザインを思い浮かべる人も多いと思う。岐阜出身の私自身、帰省するたびにこの場所で時間を過ごしてきた。

何度訪れても、2階の図書館フロアに足を踏み入れたときは胸が高なる。延床面積約9,400㎡のワンフロアが一望できる空間。頭上では網目状の木造天井が波打つように広がり、そこから吊り下がる大きなグローブがやわらかい光で人々を包み込む。

心地のいいざわめきと透明感のある空間はまるで森のようで、本を読んだり、仕事をしたり、散歩をしたり。窓の外には金華山が見えて、お正月に訪ねたときは外の広場で子どもたちが凧揚げをしていた。まちや社会を感じながら自分と向き合える、この場所でしか過ごせない時間。

1階には市民活動交流センターや多文化交流プラザなどがあり、メインエントランスの隣には「シビックプライドプレイス」という情報発信スペースがある。ゆったりしたオープンスペースのなかに畳ベンチやテラスなどたくさんの居場所があり、ときには席を探すのが大変なくらい多くの人で賑わっている。

そんなメディアコスモスについて、新しい図書館を巡る旅で取材する機会をいただいた。お話をうかがったのは、ぎふメディアコスモス館長であり岐阜市立図書館長の長尾勝広さんと岐阜市役所 ぎふ魅力づくり推進部 ぎふメディアコスモス事業課 企画係長の見廣篤彦さん、そしてシビックプライドプレイスの整備をサポートした株式会社HUMIコンサルティングの中村佳史さん。

インタビューを通じて感じたのは、市民の想いを大切にしたいと取り組む施設の情熱だった。日常的に提供するサービスや企画、展示物など運営エピソードの端々から、市民一人ひとりと向き合い、個人がコミットできるための工夫を凝らしているように感じた。この巨大な施設のなかで、本のある場所が市民との関係を育む下支えになっていることもまた、図書館の存在意義について改めて考えさせられた。

「ここは実験場のような場所です」と話す長尾さんと見廣さん。公共施設としての大胆な挑戦と市民の想いに寄り添うやわらかさ、その両方を支えるマインドを解き明かしていきたいと思う。

シビックプライドを育む施設

2015年、メディアコスモスは岐阜大学医学部附属病院が移転した広大な空き地にオープンした。その後、「シビックプライド」を市政のキーワードに掲げる柴橋正直市長は、メディアコスモスをその中枢を担う場所として位置付け、施設全体で多くの取り組みが行われている。

そもそもシビックプライドという言葉について、この施設ではどのように定義しているのだろうか。

見廣さん「『シビックプライド』とは、市民が“自分ごと”としてまちづくりに関わっていく気持ちのことだと思っています。市民がもっと主体的に動けば、まちはもっとおもしろく元気になっていくはず。だから私たちは、『これがシビックプライドです』と答えを示すのではなく、『もしかしてこういうことかも』と一人ひとりが考えるきっかけとなる場を目指しています」

知らなかった岐⾩を知る「おとなの夜学」

開館当初からシビックプライドに関連する企画がいくつも行われてきた。その代表格が「みんなの図書館 おとなの夜学」。「岐阜にいるのに知らなかった岐⾩を知る」をテーマに、2015年から50回以上開催されている。古墳、発酵、妖怪などさまざな分野の第一人者を招いて、夜の図書館を舞台に岐阜について深掘りしていくというものだ。

厳選した回は冊子化され、有料で販売されているというから驚いた。図書館自らが価値ある情報を編集し、商品化するという情報発信に対する本気度が伝わる。

シビックプライドライブラリー

図書館の一角にはシビックプライドライブラリーが設置されている。岐阜で暮らす市民がそれぞれ自分と向き合い、楽しく豊かに暮らしていくための本が集められた特集本棚。

「なりわいを持つ」「命と向き合う」などのテーマ設定や選書など、司書さんの腕が光るコーナーのひとつだ。

シビックプライドプレイスの誕生

2022年には、1階に「シビックプライドプレイス(愛称:ぎふ古今)」が誕生した。市民が情報を提供して編集にも関わる情報アーカイブであり、市民とともに育てていく情報発信の拠点である。

エリアのなかには、まち歩きのおすすめスポットを探せる「まち歩きステーション」、古地図と写真で地域の変遷をたどる「ぎふ歴史ギャラリー」、そして岐阜で活躍する人々を紹介する「岐阜な人カード」という3つの機能がある。場所・歴史・人という切り口から、まちの魅力を多角的に掘り下げることができるシステムだ。

情報は市民と協働して更新されているのがポイント。編集講座で育成された市民ライターが取材したまち歩きスポットや、市民から寄せられた古写真がエピソード付きで掲載されている。

この市民から提供されるからこそのニッチな情報がたまらない。誰かのストーリーや想いが集積したこのシステムにはどこかぬくもりがあって、思わず「行ってみたい」という気持ちがわいてくる。実際に私はこの場所で老舗の喫茶店を知り、おいしいアイリッシュコーヒーと出会うことができたというのも印象深い体験のひとつ。

シビックプライドプレイスの整備をサポートした中村さんはこのように話す。

「地域の人は意外と自分たちのまちの魅力や特徴に気づいていない現状がありますよね。まち歩きステーションをきっかけにして、市民が自らの視点でコンテンツを集めて発信することがシビックプライドの醸成につながっていくはず。それが外から来た人にとっての観光情報にもなって、新しいアクションにつながっていく。

ぎふ歴史ギャラリーでも、そのまちの長い歴史の中で培われてきたもの、変化しているものに気づいてもらうことが大きな目的です。古写真を通して“その地域の⾒⽅”を掴んでもらえるといいなと思います」

関連

市民参加で育つ情報アーカイブ。ぎふメディアコスモス「シビックプライドプレイス」

子どもの声は未来の声

岐阜市立中央図書館では「子どもの声は未来の声」をスローガンに、就学前から小・中・高校まで子どもたちの成長を長く見守り、支え続ける場所でありたいという想いで運営されている。

「はじめての図書館」事業として、岐阜市在住で、はじめて図書館利用カードをつくる3歳までの子どもに絵本を1冊プレゼントする活動が行われている。その成果として、岐阜市で令和5年度に生まれたお子さんの図書カード作成率が84%に達しているそうで、子育てのインフラとして図書館を取り入れるきっかけを生み、親子のコミュニケーションや子どもの読書習慣につなげている。

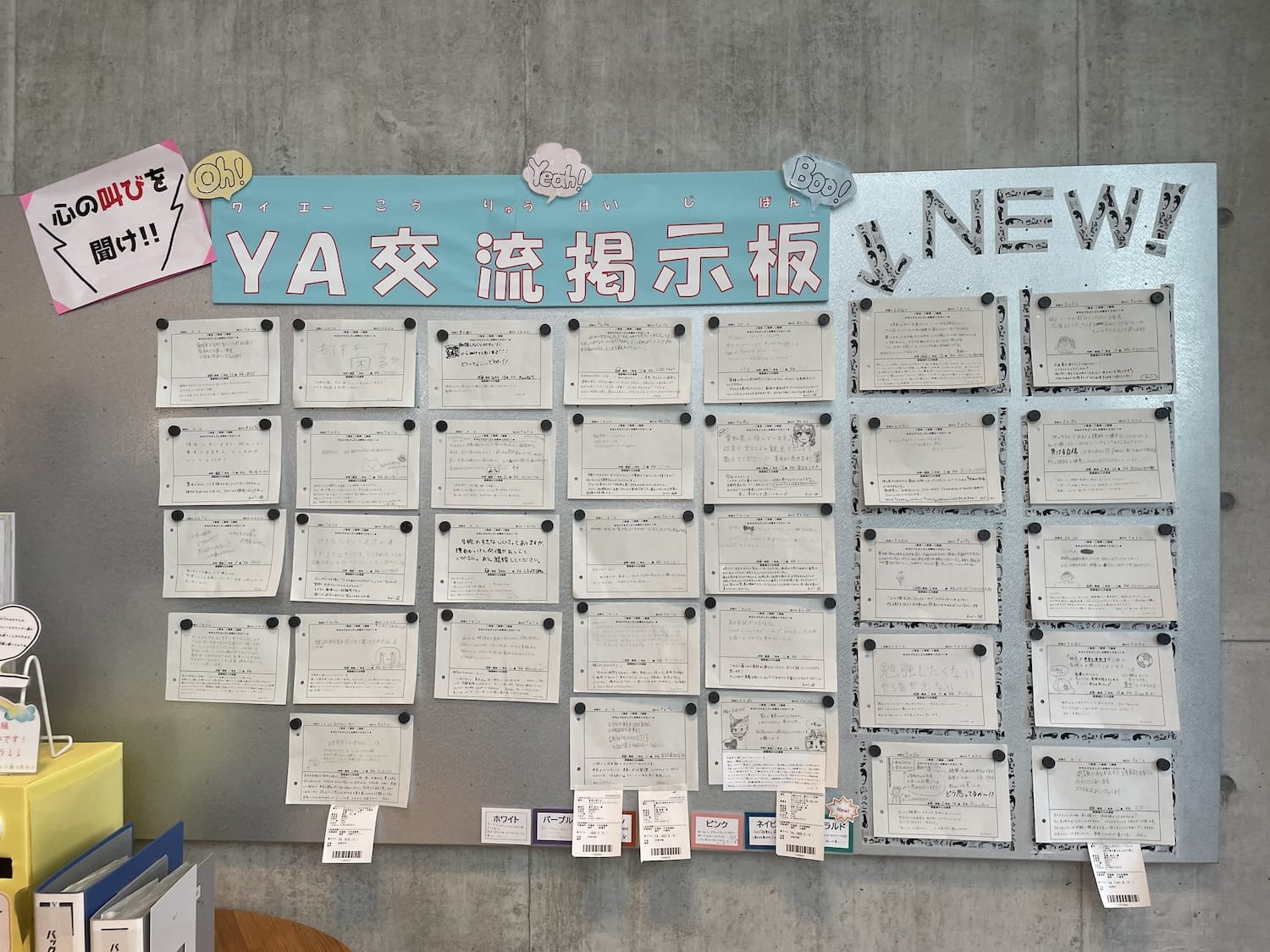

もうひとつの象徴的な取り組みが「心の叫びを聞け!YA(ワイエー)交流掲示板」だ。進路や恋愛の悩み、何気ないつぶやきなど中高生からの手紙に司書さんが真剣かつユーモアを交えて返答するというもの。

このSNS時代に手書きの投書と手書きの返答。やりとりは掲示板に公開されていて、学生さんと司書さんの交流を見ることができる。なかには深刻な悩み相談もあり、その返信はかなりの長文で、これを書いた司書さんと返事を読んだ学生さんの姿を想像したらなんだか胸が熱くなった。この一枚のボードに、メディアコスモスの在り方が詰まっているように感じた。

この図書館では、年間400を超えるイベントが行われている。上記のように手の込んだ企画や展示も多く、子育て支援や福祉といった分野にも踏み込み、もはや社会教育施設のような役割も担っている。そうした取り組みは、いわゆる一般的な司書業務の枠を大きく超えているが、ここで働く司書さんたちにはどのような姿勢が求められているのだろうか。

長尾さん「この施設では本当に多方面の企画がありますから、司書にも⼈と人をつないだり、 まちと人をつなぐ視点を持ってもらえたらと思います。やっぱりコミュニケーション能力は大切ですね。もちろん最初から全部できる必要はなくて、興味を持って関わっていくうちに自然とそうした力が育っていきます。実際にここの司書は、人との関わりを楽しみながら、少しずつ新しいことに挑戦していく人が多いですよ」

複合文化施設として

館内では、図書館や市民活動交流センター、多文化交流プラザなど、それぞれ別の課が管轄しているが、その枠を越えて合同でイベントが開かれることもある。例えば2025年7月には閉館後の図書館でアートライブパフォーマンスが開催された。図書館に大きなキャンバスを置いて、本の朗読に合わせてアーティ ストが即興で絵を描くというもの。

ぎふメディアコスモス事業課による企画だが「この企画はぜひ図書館でやりたい。閉館後の図書館でアートイベントを開催するという非日常感を提供したい」と図書館に持ちかけると、館長や図書館スタッフからも賛同をもらい、協働で開催されたという。

建物の前に広がる広場は、市民がさまざまな用途で利用できる場所。マルシェや郡上踊り、パルクールといったアーバンスポーツなど、多様なイベントが行われている。なかには、市民の提案で焚き火を囲んで交流するイベントが開かれたこともある。火を使うというハードルの高い内容でも「どうすれば実現できるか」を一緒に考え、市民の声をできるだけ受け止める姿勢が貫かれている。

こうした革新的な取り組みのベースには、市長の先進的なマインドと元図書館長であり元メディアコスモス総合プロデューサーの吉成信夫さんの存在があるという。

見廣さん「2015年、吉成さんが公募で図書館長に就任されて、市役所職員の既成概念にとらわれずに周辺地域の方々とネットワークをつくり、自らがメディアコスモスと周辺地域とつなぐ役割を実践されていました。そのおかげで私たち職員も外に出るようになってアイデアも広がり、あらゆるコラボレーションが生まれているのだと思います。

吉成さんが総合プロデューサーに就任されてからは、全館のコンセプト統⼀にかなり尽力されました。単なる複合施設ではなく「複合文化施設」にしていこうと職員の意識改⾰がなされ、その流れを受け継いで現在も運営しています」

直営による機動力とノウハウの蓄積

運営体制にもカギがある。全国的に、図書館を併設した複合施設では指定管理制度を導入する事例が広がるなか、メディアコスモスは岐阜市の直営で運営されている。直営であることで、市長の意思決定が迅速に反映され、企画の実行力も高まる。また、司書の技術や運営ノウハウが庁内に蓄積されるというメリットも大きいという。

さらに2020年4月には、これまで教育委員会の下にあった図書館と、別部局にあった「メディアコスモス事業課(メディアコスモスの総合的な運営を担う課)」が、ともに「市民協働推進部 ※」に配置された。共通の目標を掲げて取り組めるようになり、縦割りを越えた連携体制が整ったことで、企画や運営の推進力は一層高まっているようだ。

※2025年4月からは「ぎふ魅力づくり推進部」となった。

次の10年に向けた物語

2025年に10周年の節目を迎えたメディアコスモスは、未来に向けたコンセプトブックを発表した。市民とワークショップを重ねながら、市民ライターも制作に加わって完成した一冊。これまでのプロセスを振り返り、つくり出してきた価値を次の10年へとつなぐみちしるべとなっている。

市民とともに作り上げてきた軌跡と未来に向けたアイディアも記されていて、ページをめくるたびに市民たちのメディコス愛がひしひしと伝わってくる。この場所が誰かにとっての拠り所であり、青春の思い出であり、チャレンジの場。一人ひとりが自分流のメディコスとの付き合い方を見つけている。これからも、こうした日々の積み重ねがこのまちのシビックプライドを育てていくのだろう。

関連

市民と一緒につくった「瀬戸内市民図書館」 地域をネットワーク化し、情報とサービスが循環するまちへ