出会う・読む・ひらめく・体験する

東京都北区にオープンした、多世代交流のための公共施設「ジェイトエル」。2024年12月、JR十条駅西口の駅前再開発によって誕生した複合施設「ジェイトモール」の3階と4階に開設されました。図書館法に基づく図書館ではありませんが、約1万冊の蔵書を備えた本を軸にした公共施設として、指定管理者である株式会社 図書館流通センター(TRC)が運営を担っています。

3階のメインエントランスを入ると、正面の壁一面に本がずらりと並ぶラウンジスペースが広がります。ソファやカウンター席など、さまざまなスタイルの席でくつろぎながら本を読める空間。一部の席では飲食もOKです。

同じフロアには、3Dプリンターや業務用ミシンなどプロ仕様のデジタルファブリケーション機器を備えたクリエイティブルームを併設。誰もが自由に創作活動ができます。すぐ隣にはギャラリーがあり、展示やワークショップなども開催されています。

4階には遮音性能のあるホールや多目的ルーム、音楽・動画編集室などがあり、会議や講演会はもちろん、音楽活動やダンスなど本格的なクリエイティブ活動ができるという、多機能な施設となっています。

午前7時半から午後10時までと営業時間が長く、朝は高齢者、昼間は子連れの親子、夕方は学生、夜はビジネスパーソンと、時間帯ごとにさまざまな人が訪れます。

ジェイトエルのコンセプトは、「出会う、読む、ひらめく、体験する」。実際に施設を体験してみると、ユニークな選書と本棚の見出しに思わず引き込まれ、クリエイティブルームでは並ぶ機器の迫力に圧倒されながらも、好奇心がくすぐられます。作業に集中する人の姿を見るうちに、「自分も何かつくってみたい」という気持ちが湧いてくるのが不思議です。

図書館のようでいて、従来のそれとは明らかに異なる新しいタイプの公共施設。今回はこのジェイトエルに込められたコンセプト、整備プロセス、そして独自の運営体制について取材しました。お話をうかがったのは、コンセプト制作から基本計画、設計支援まで全般的なプロデュースを担当した株式会社 図書館総合研究所の廣木響平さんと、運営を手がける株式会社 図書館流通センターの川橋重之さんです。

インプットとアウトプットが巡る、創造のサイクル

さっそくコンセプトから紐解いていきます。「出会う、読む、ひらめく、体験する」というテーマはどのようにして生まれたのでしょうか。

2022年8月、図書館総合研究所(以下、図書館総研)が計画支援に着手した当初、北区からは「本を軸にした施設をつくりたい。若者を中心とした多世代交流の場にしたい」という要望が寄せられました。こうした依頼を受けて構想を練る中で、廣木さんの頭にあったのは、オンラインだけでは得られない知識や体験、人とのつながりも含めた、“リアルな場”としての価値でした。

「情報のほとんどがオンラインで消費される時代ですが、実際に足を運ぶことで得られる体験や出会いがある。そうした空間にしたいと考えました」と語ります。

続いて、構想の中心に据えられたのは、「創造のサイクル」という考え方です。

廣木「真ん中に本が並ぶ空間があって、そこで偶然本と出会い、情報をインプットする。そのアイデアや知識をすぐアウトプットできる場があって、そこで生まれた成果がアーカイブされる。それをまた誰かが手にとって、新たなインプットになる。そんなサイクルが生まれる施設を目指しました」

この着想のヒントになったのが、廣木さんと株式会社ひらくの染谷さんが主催する、図書館業界以外の方々にお話を聞いていくトークイベント「図書館について語るときに我々の語ること」でした。

ある日、西千葉工作室を主宰する西山芽衣さんをゲストに迎えた際、このような発言がありました。

「考えてアウトプットするという行為を、もっと人々が当たり前のようにやっていき、それがまちや社会に出てきて、それらがまた関係し合い、いろんなものが変わっていく。そういう事象を起こしたい」

その言葉をきっかけに、廣木さんの中でひとつの仮説が浮かびました。アウトプットには必然的にインプットが伴う。その情報源は本、つまり“知”なのではないか。

こうして「知からつながるアウトプットの場」として、クリエイティブルームや編集室、多目的ルームなどの機能が形づくられていきました。実際のフロア構成もこのサイクルを意識して設計されており、図書スペースから創作、体験、展示の場までが自然につながるよう配置されています。

ハードだけじゃない、人が支える創造の場

クリエイティブルームには、3Dプリンター、UVプリンター、レーザー加工機、刺繍ミシン、製本機などの機械がずらりと並んでいます。あまりの本格的な機材に面食らうかもしれませんがご安心を。専門知識を持ったスタッフが常駐しているので、初心者でも気軽にチャレンジできる環境が整っています。

こうした環境を成立させるために計画段階から特に重視されたのが、ハードだけではない、人材や運営体制の確保でした。

「箱だけつくっても意味がない」。廣木さんはそう言い切ります。

施設の計画初期から、北区と図書館総研は具体的な機材の選定だけでなく、活用を支える人材の配置まで議論を重ねてきました。必要な機能、機材、そして人員を明確にし、それに見合う予算を一つひとつ積み上げていく。その丁寧な計画のプロセスが、いまのジェイトエルの血の通った施設運営を実現しているのです。

“らしさ”のある自由な選書

続いて注目したいのが、エッジがきいた本棚づくり。「Sports」「University」「Activity」という3テーマに沿って本が分類されています。

ストーリー性のある見出しに惹かれて棚を眺めていくと、サブカルチャー系のムックや高価な写真集・画集など、公共図書館ではあまり見かけないマニアックな本もちらほら。好奇心のツボをついてくるセレクトがたまりません。選書は株式会社ひらくと共同で行われています。

多くの公共図書館では、十進分類法に基づいてジャンルの偏りが出ないよう配架されます。また、限られた予算の中で多くの本を揃える必要があるため、高価な本は選ばれにくい傾向も。これは「公平・平等」という公共性を重んじた運営方針に基づいています。

一方で、この施設は図書館法上の図書館ではないため、ジャンルの均等性や価格のバランスにとらわれず、施設コンセプトに沿った自由な選書が可能です。だからこそ、メッセージ性のあるユニークな蔵書構成が可能になっているというわけです。

また、ジェイトエルではあえて本の貸出サービスを行っていません。たとえ人気の本であっても、この場所に来ればその場で手に取って読むことができます。北区立図書館との連携により、北区立図書館で予約した本の受け取り・返却も可能です。

図書館法に基づく施設ではないため、北区の図書館ネットワークには参加しておらず、蔵書検索システムは導入していません。この場所の目的は、特定の本を探すことではなく、本棚を眺めながら思いがけない出会いを楽しむこと。そのコンセプトに沿って機能が絞り込まれることになりました。

スタッフは演劇人、YouTuber、美大生

多様性にあふれる運営体制

本格的なデジタルファブリケーション機器などが揃い、ユニークなテーマ書架で構成されているジェイトエル。前述にあるようにこうしたニュータイプの施設では、何より運営体制が肝になります。

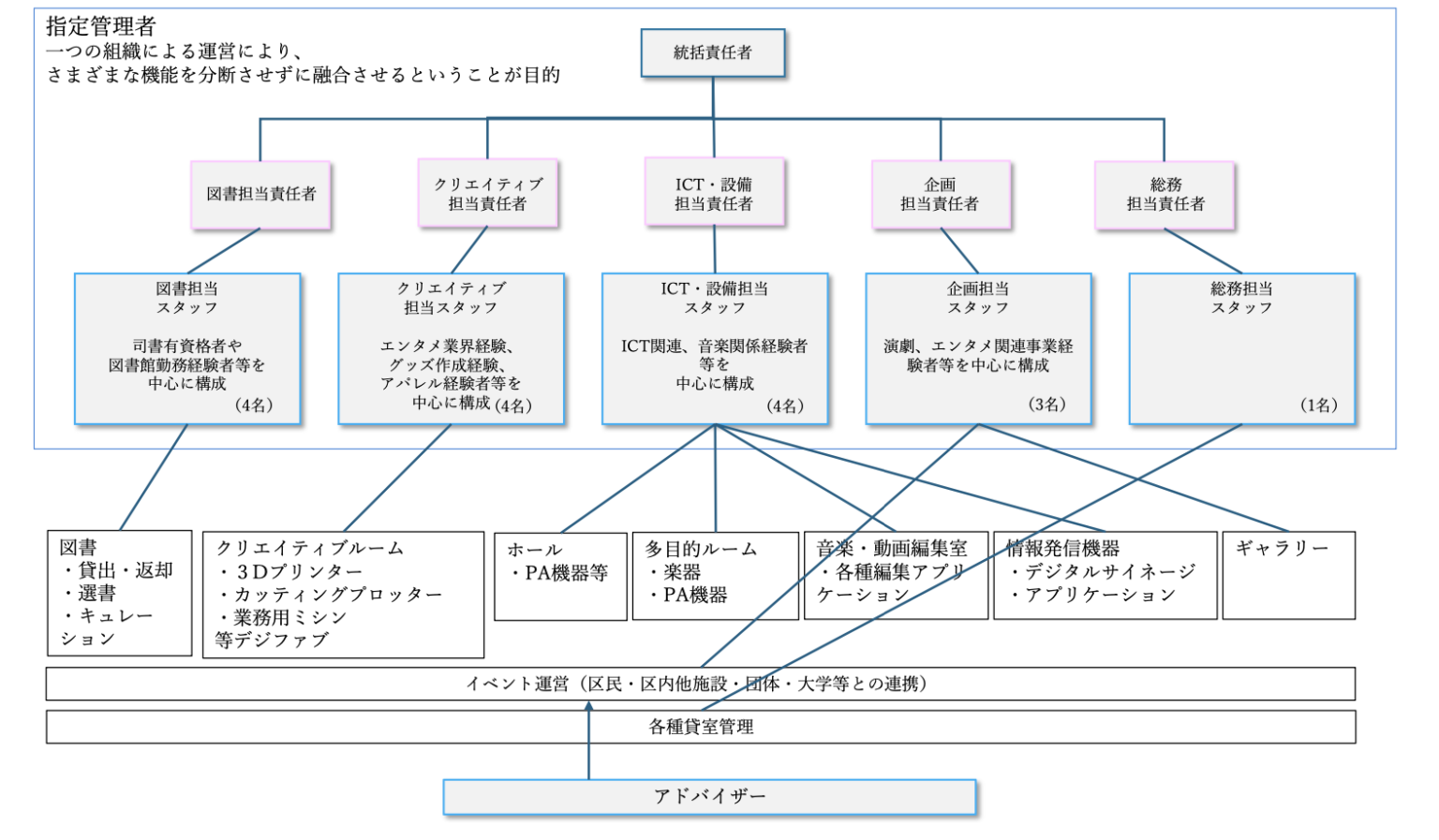

さまざまな機能を持つ施設は、それぞれの専門企業が集まった共同事業体による運営が多いですが、ジェイトエルでは、1つの指定管理者(TRC)による統合的な運営体制がとられています。蔵書約1万冊、約1500㎡という規模をふまえると、単一企業による統合運営のほうが、現場での判断や発想が通りやすく、創造的な取り組みがしやすくなるという考えからです。

もうひとつのポイントが、図書館業界だけではない組織体制。TRCが多彩なジャンルの人材を新たに採用して新組織をつくっています。具体的には「クリエイティブ」「ICT」「企画」「図書」「総務」という5つの担当領域に責任者が配置され、統括責任者である川橋さんが全体を横串でつなぐ構成。クリエイティブチームにはエンタメやアパレル経験者、ICTチームには音楽やICTの有識者、企画チームには演劇やエンタメ系の経験者、図書チームには司書資格保有者や図書館勤務経験者といったように、各領域ごとにジャンルの専門性を重視した人材配置となっています。

従来の図書館ではあまり見られない運営体制ですが、採用で重視した点について、川橋さんはこう語ります。

川橋「大切にしていたのは、コミュニケーション力やファシリテーション能力です。ただ知識があったり機器を使えるだけではなくて、3Dプリンターや動画、音楽の編集機器などを手段として日常的に扱いながら、コミュニティやプロジェクトを生み出していける人。日々の運営で利用者をサポートしたり、イベントを企画していろんな人を巻き込みながら関心を引き出すこと、会話や議論をうながすことを大切にしています」

スタッフの働き方やバックグラウンドも多彩です。週5日勤務のフルスタッフが約16名、週1〜3日勤務のシェアスタッフが約5名。大学に通いながらアーティスト活動をする美大生、自身の法人でYouTube配信を行う人など、外部との接点を持つ人材が多く、常に新しい情報が流れ込む環境となっています。

図書館勤務未経験者が過半数を占める構成ですが、現場運営にはどのような工夫があるのでしょうか。

川橋「カウンター業務はスタッフ全員で分担しています。最初は図書館勤務に不慣れなスタッフは戸惑っていましたが、利用者から本に関する質問やさまざまな声が届くことで、自然と知識やスキルが育っていく、といった良い循環が生まれていると感じます。担当領域を越えて施設全体に関心を持つようになり、運営へのモチベーションにもつながっていると思います」

誰もが主役になれるイベント

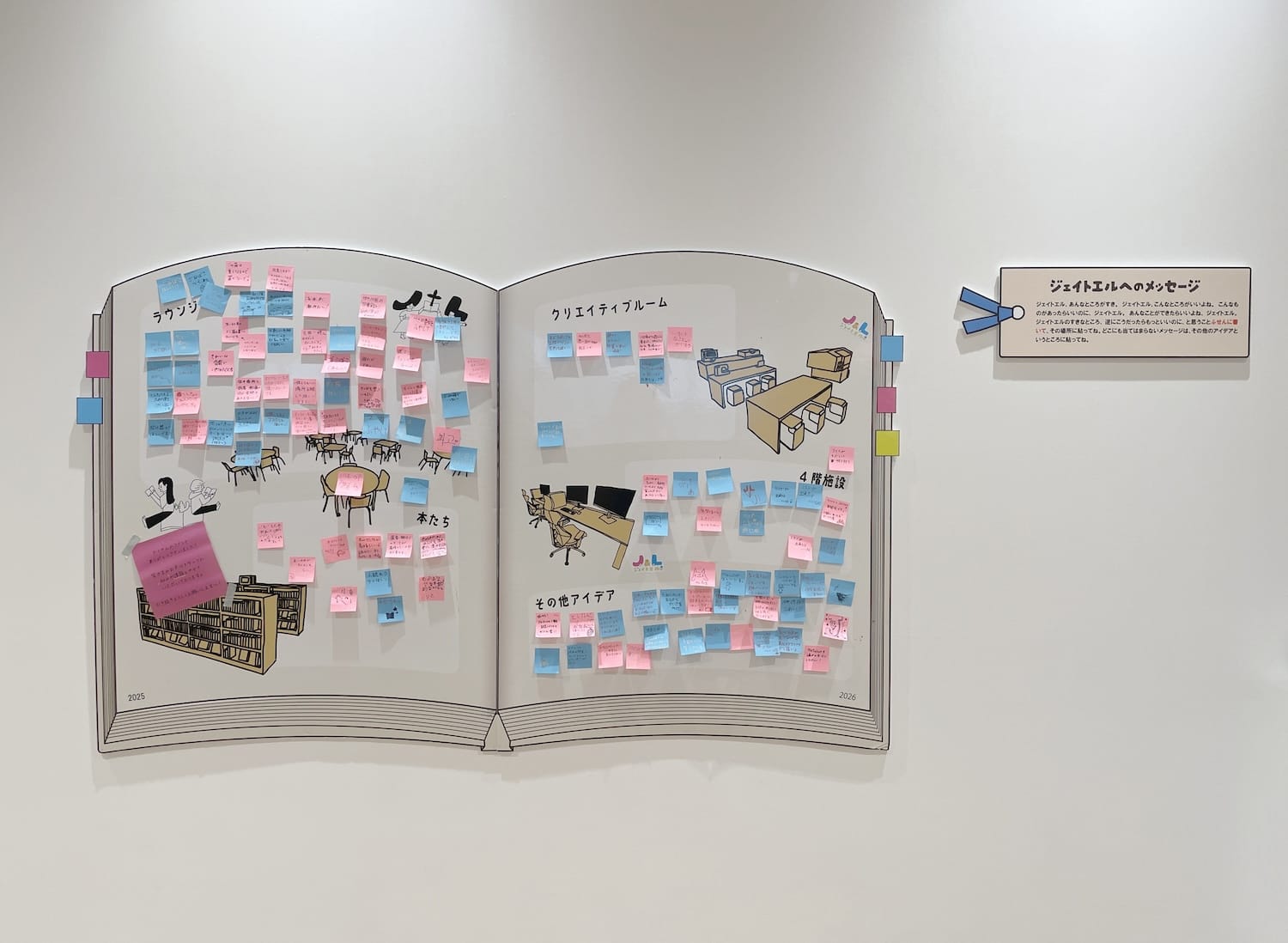

開館以来、さまざまなタイプのイベントが積み重ねられてきました。特徴的なのは、大規模な催しよりも、小さなイベントを日常的に行っていること。地域の誰もが主役になれる、そんな場づくりが意識されています。

すべてのイベントには企画チームが関わり、図書チームやクリエイティブチームが主催する場合は裏方として企画をサポート。ときには、企画チーム自身がイベントを立ち上げることもあります。運営にあたっては、NPO法人VIVITA JAPANや大学生、専門学校生など、テーマに応じて外部の組織や人と柔軟に連携しているのもポイントです。

たとえば、施設のオープニングでは、近隣の大学生たちが4階の壁一面に壁画を描くプロジェクトが実施されました。

また、シリーズ企画として、「ほん と であうこと」という市民参加型プログラムも開催しています。本を通じて新しい発見や交流を生み出すというテーマで、例えば、本から文字や色を採集して持ち寄り、みんなで話し合うといった内容です。シリーズ化することで、参加者同士の人間関係も育まれています。

活動内容が併設のギャラリーで展示され、展示のサインや什器もクリエイティブルームを使って制作できるのがジェイトエルの強み。洗練された空間に自分たちの表現が並ぶことは、きっと参加者にとって誇らしい経験になっているはずです。

ほかにも、近隣の聖学院中学・高校との連携から、3Dプリンタのワークショップを開催。生徒が講師となり、地域の参加者に向けてモデリングから出力までをレクチャーする、実践型の学びの場が生まれています。

図書館スタッフの枠を超えて、まちの中へ

地域の人や学校とのつながりを実際に育んでいるのも、先述の企画チームです。中心となっているのは美術大学に通う現役大学生。地元への強い地縁を持ち、自らのネットワークを活かしてまちとの関係づくりを進めています。地域のイベントや集まりに足を運び、そこで出会った人たちとの会話からプロジェクトを形にしていく。その姿は、もはや図書館スタッフという枠を軽々と超えています。

図書館に求められる役割が、単なる資料の貸し出しから、地域の課題解決や価値創出へと広がりつつある今。業界を横断するチーム構成と、現場での柔軟な実践からは、これからの図書館スタッフ像の姿が見えてきます。

川橋さんは今後の展望についてこう話してくれました。

「今後、もっと地域と連携したイベントを企画していく予定です。商店街をはじめ、まちの人たちが集まる場に関わりながら、十条という場所にもっと深く根を張っていけたら。地域に愛される場所に育てていきたいと思います」

創造のサイクルがまちの未来をつくる

これまではインプット重視型の図書館が主流でした。ですが、「インプットと同じぐらいの質量でアウトプットに注力する施設があってもいいはずだ」と廣木さんは言います。図書館や公共施設に求められる役割が変化し続けるなかで、ジェイトエルは人びとの興味や衝動、ひらめきを丁寧に受け止め、それを表現することを支援し、他者やまちと新たな関係性を育む場として、この地域にしっかり根付こうとしています。

廣木「資料や情報は本だけではありません。ここで生まれた3Dプリンタ作品やデータ、イベント記録が着実に蓄積され、アーカイブされていけば、10年後にはこの施設独自の知的資源となります。市民が主体的にアウトプットに参加することで、この施設ならではの資料が育まれていく。そうすれば、そのまちを映し出すようなオリジナルの施設になっていくはずです」

市民ひとりひとりの好奇心や創造力によって、そのまちならではの図書館、公共施設が育まれていく。それはやがて地域の個性となり、その土地ならではの未来を形づくっていくはずです。この新しい創造の場が、十条のまちの文化や人の営みをどのように豊かにしていくのか。ジェイトエルの今後がとても楽しみです。