「循環葬®︎ RETURN TO NATURE」(以下、RETURN TO NATURE)は、at FOREST株式会社による新しい埋葬サービス。2023年7月に大阪の霊場、能勢妙見山で事業がスタートし、2025年には千葉県南房総市の真野寺に関東初の拠点が開かれました。

南房総の海と山に囲まれたエリアに位置する、開山1300年の歴史を持つ真野寺。樹齢100年以上の木々が並び、四季折々の花々が彩るお寺の森で、人と自然の新たな関わり方を探る取り組みが行われています。

日本のお墓は、公営墓地のように自治体が管理するものもあれば、寺社の敷地で管理されているものもあり、実は管理者は多岐にわたっています。通常日本では、火葬後にお寺や霊園などの墓地に埋葬することが一般的ですが、少子高齢化に伴い、お墓の後継者不足や墓地管理の負担が課題となっています。永代供養や海洋散骨など、継承型の一般墓とは違う葬送方法も注目される中、2020年代以降は死者数が増加する「多死社会」にも突入し、人生の最期の迎え方への関心も高まりつつあります。

こうした背景のもと、RETURN TO NATUREが提案するのは「循環葬」という埋葬方法。粉状にしたご遺骨を森に還すことで樹木の栄養となり、新たな命を育む森づくりにつながります。

墓標を立てず、お寺が永代供養を行うため、後継ぎも不要。痕跡を残さずに森を生かし続け循環の一部となる。そんな人の一生が自然の循環に溶け込む新たな葬送の形を、土壌環境や森林の専門家とともに提供しています。

お寺が所有する森林は充分に管理・活用できていないことも多く、RETURN TO NATUREの取り組みは放置林の復元という側面もあります。循環葬の舞台となる森林の整備は植生調査から始まり、100〜200年というスパンで計画が立てられています。

従来の墓地や葬送の概念を超え、ご遺骨を森に還すことで人と自然の関係性を編み直し、葬送や人生の終い方に多様な選択肢を提供するat FOREST株式会社。事業の成長が持続可能な森づくりにつながる構造は、民間事業でありながら公共性を内包するモデルとしても注目されます。

そんな新たな人生の終い方を広げる活動について、公共R不動産鎌田が、代表の小池友紀さんにお話を伺いました。循環葬への思い、森の整備で大切にしていること、今後の展望など、この挑戦への背景や思いについてじっくりご紹介します。

at FOREST株式会社の代表小池友紀さんプロフィール

広告クリエイティブの世界に入り、フリーランスのコピーライターとして15年活動。商業施設やホテル、子ども園など様々なコピーライティング、コンセプトメイキングを手がける中、両親のお墓の引越しをきっかけに、死と森づくりをかけ合わせた森林埋葬「循環葬®︎」を創案。at FOREST株式会社を設立し、2023年大阪にてサービスをスタート。Forbes JAPAN「RISING STAR AWARD 2024」を受賞。2025年夏、千葉に循環葬の2nd Fieldを開設し、グッドデザイン賞2025、ウッドデザイン賞 2025奨励賞を受賞。

「人生の終い方」にも多様な選択肢を。

鎌田:今日はご案内ありがとうございました。もともと葬儀や埋葬のあり方に関心があって、ぜひ小池さんにお話を伺ってみたかったんです。

小池:そうだったんですね。私は逆に、お葬式やお墓にずっと苦手意識がありました。結婚していた時、夫の親族とお墓参りに行った際に「あなたもこのお墓に入るのよ」と言われて。法律で決まっているわけでもないのに、「妻は当然夫のお墓に入るもの」という慣習にはっとしたんです。

そこに自分の意思や発言権はない。その感じにも違和感がありましたが、母や周りに聞いても「そんなもんよ」と諦めている。これだけ多様な生き方が認められる時代なのに、葬儀や死のあり方はまだまだ自由が少ないことに驚きました。

鎌田さんは、どうしてお葬式に興味を持ったんですか?

鎌田:私は祖母のお葬式がきっかけです。祖母は、生前から「こういうお葬式をしたい」という希望をしっかり伝えていて、実際のお葬式はまるでギャラリーでの展示のようだったんです。趣味で制作していたちぎり絵や写真を飾り、祖母が好きだった世界三大瀑布の滝を祭壇に表現したり。

そんなお葬式の後、母が「お葬式の希望を残してくれて助かった」と話していて、その言葉にも衝撃を受けました。言われてみれば、なぜみんな自分の希望を伝えていないんだろう?どうしてお葬式は形式的なものばかりなんだろう?と考えるきっかけにもなりました。

小池:それ、すごくよく分かります。私も似たような経験をしました。RETURN TO NATUREを始める2年ほど前、お世話になった先輩が若くして亡くなられたのですが、お葬式がとても印象的だったんです。

まず招待状がパーティーの案内状のようで、「お香典やお花は不要、喪服もなし」「普段の私に会いに来るような服装で来てね」という内容が書かれていたんですね。お葬式は立食パーティー形式で、明るくて、みんながその人らしさを感じられる空間で。本人も納得していたと思うし、なんて素敵な「人生の終い方」なんだろうと感動したんです。どうしたらより多くの人がこんな最期を迎えられるんだろう?という問いが、この事業を始める原点のひとつです。

鎌田:素敵ですね…。ほとんどのお葬式は、亡くなってから考える余裕もなく、パッケージ化されたメニューから選び、流れ作業のように準備が進みますよね。あらかじめすべて決められているようで、自由が少ない世界だなと感じていました。

森に還る、自然とともにある葬送を目指して

小池:事業を始めたもうひとつのきっかけは、両親のお墓の引越しです。お墓は岡山にあったのですが、両親は関西在住。今後の管理について両親と話し合った時、最初に候補に上がったのが樹木葬でした。お墓の後継ぎが不要で、管理の手間も少なく、自然に還る埋葬の形として魅力的だと感じたんです。

鎌田:樹木葬といえば、墓石の代わりに桜や紅葉などの樹木を墓標としてご遺骨を埋葬するイメージです。

小池:そうですね。山林に埋葬する「里山型」や、お寺などの一角を整備した「公園型」など、いろいろな種類があります。ただ、調べてみると、実際には樹木の下に石のケースを埋めて骨壷を入れたり、土管の底に袋に入れた遺骨を埋葬する形も多く、「自然に還る」というイメージとは違っていて。

そこから興味を持って海外の事例を調べてみると、ご遺体をアルカリ性の液体で分解して骨だけ残す「アクアメーション」という葬送方法や、最新技術を取り入れた「デステック」というカテゴリーが生まれていたり、多様な葬送の形があったんです。海外では、そうした取り組みがビジネスとして成立している点にも可能性を感じました。

鎌田:それは興味深いですね。日本ではまだあまり普及していないのでしょうか?

小池:まったくないわけではないですが、情報が不透明で分かりにくいものが多い印象です。だからこそ、自分たちなりに「自然に還る」理想の形をつくりたいと考えるようになりました。

鎌田:自然葬の中でも、「森に還る」というアイデアはどこから生まれたのでしょうか?

小池:母の影響が大きいです。母は看護師ですが、病院や薬はあまり好まず「木が枯れるように自然に死にたい」とよく話していて。そこから「森に還る」というイメージを思いつきました。従来の葬儀は効率優先で、人を自然から切り離してしまいがちです。でも、人間も自然の一部として、森とともに人生を終えられる形を目指したいと思ったんです。

森と人が共生するデザイン

鎌田:実際に森林を整える過程では、どのようなことを大切にされていますか?

小池:森の生態系や自然環境の維持や保全とともに、人が心地よく過ごせる環境を同時に実現できるようなバランスを意識しています。そのため、整備にあたっては、森林資源学や土壌学などのアカデミックな専門家と、ランドスケープパートナーのDAISHIZEN*、双方の意見を取り入れながら進めています。

自然を壊さず生かしたいけど、人工物がひとつもないと自然のパワーに圧倒され恐ろしく感じる人もいる。かといって不自然なものは新たにつくりたくないし、できるだけ何も持ち込みたくなかったんです。

* ランドスケープデザイン、バイオフィリックデザインなど、生活空間・公共施設・仕事場などあらゆる環境のグリーンデザインを担うチーム。

鎌田:なるほど。人と森が調和し、共生できるバランスを探っていったのですね。

小池:そうなんです。千葉の拠点で新たに設置したものは看板とベンチ、デッキだけ。それらもデザイナーさんと何度もやり取りを重ね、まるで元からあったような、なるべく自然に近い形で制作を進めました。森林の専門家とランドスケープデザイナー、両者の視点をつなぎ合わせながら、人と森林の両方にとって心地よいバランスを模索しました。

鎌田:人間も居心地が良い、というのは大切なポイントですよね。まったく人間が立ち入らないのではなく、人が定期的に入ることで守られる森の形もありそうです。

小池:人が植え一度放置された森林は、簡単には元の姿に戻りません。だからといって、とりあえず桜や紅葉を植えれば良いというわけでもない。なるべく外から持ち込まず、森本来の姿を大切にしながら、人も森も心地良い環境を持続可能な形で育てること。それこそが私たちの挑戦でもあります。

実際、自然を生かした環境だからこそ生まれるシーンもあって。あるご夫婦の埋葬をご遺族としている時、大きなクロアゲハが2羽現れて。それを見たお孫さんが「じいじとばあば?」と話しかけたり…。また別の時は、小さな芽が出ているところにご遺骨を埋めながら「おじいちゃんがこれから森を育てるんだね」とご遺族でお話される場面があったり。私たちは何もしてないけど、自然による演出が場をつくってくれるんです。

お寺と森と育む共生空間

鎌田:お寺と連携する形は、最初から構想していたのですか?

小池:法律上、「埋葬」はお寺や自治体しかできませんが、粉状にしたご遺骨を撒く「散骨」なら民間でも可能なんです。当初は自分たちで山を購入し、散骨の事業をやろうと考えていましたが、土地の取得が難しく。地主さんと連携した形も模索しましたがうまく進まなくて。最終的にお寺との連携を思いついたんです。

鎌田:なるほど。お寺との連携体制はどのような形なのでしょうか?

小池:お墓の経営は宗教法人と自治体、公益法人に限られるので、経営主体はお寺です。私たちはお寺に循環葬を提供し「運営管理者」として、利用者のアテンドや埋葬のサポート、アフターケア、森林の管理を担当しています。

事業を始めてお寺に足を運ぶ機会が増えると、お寺の力はすごいなと感じます。「ここのお坊さんと話すと元気になる」と訪れる近所の方がいたり、ある時は熱中症で駆け込んでくる人もいたり。私も、おじいちゃんから野菜を突然いただくこともあります(笑)。自然と生まれる贈与の関係、人とのつながりはお寺と地域ならではだなと。

鎌田:お寺は、地域の人にとっての公共的な役割もありますよね。お寺と組んだからこそ提供できる価値もありそうです。

小池:そうですね。ふらっと訪れるのは高齢者の方々が中心ですが、真野寺では坐禅会やヨガ、瞑想会など地域向けのイベントも多く開催されていて、もっと若い人も含めた癒しの場になればと思います。

私たちが比較的都心からアクセスの良いエリアを選んでいるのも、普段都会で忙しく働いている方にこそ自然を身近に感じてもらいたいからなんです。「循環葬」をきっかけに、もっとお寺や森林に遊びに来てほしい。なんとなく気持ちがいいな、なんとなく心が穏やかになるな、という体験がもっと多くの人に必要だと思うんです。

「訪れたくなる」お墓を目指して

鎌田:「墓地」と聞くと、どうしても高齢者の方のほうが関心を持ちやすいイメージがあります。若い世代にも開いていく取り組みとして、どんなことを考えていますか?

小池:大阪の拠点がある能勢というエリアでは、地域の方々が多彩な活動をされていて。発酵のレストランやブックカフェさんなどと、よく一緒にイベントを企画しています。地域のことをよく知っている方と関わることは、私たちとしてもたくさんの学びがあります。

監修いただいてる土壌学の先生に森の講座を開いてもらったり、植物博士と一緒に森を巡るプログラムを行ったり。ハイキングしながら森のゴミ拾いをするクリーントレイル、枝と葉っぱを使ったバイオネストをこどもたちとつくるワークショップなども開催しました。

鎌田:「お墓」に対する忌避感が逆転するような楽しい企画ばかりですね。

小池:ありがとうございます。それは当初から大切にしているコンセプトでもあります。迷惑施設ではなく「嫌われないお墓」「来たくなるお墓」を届けようと考えていました。

というのも、そもそも自分の「人生の最期」を考えることは、「今の自分」の暮らしを考えることにつながると思うからなんです。「死ぬ時、どうありたいか?」「自分の葬儀をどうしたいか?」を考えることは、逆に言えば「今どうありたいか」を考えること。そんな機会を提供していきたいのです。

生と死を通して考える、未来と循環のデザイン

鎌田:以前コーチングを受けていた時、「自分が死んだ時、どうありたいか?」というまさに同じような質問をいただいたことがあります。まさに、その問いを考えるためには、今の人生に向き合うことになると感じました。

小池:そうなんですよね。そこから、家族、家、財産、葬儀…と具体的な死後のことを考えると、結構慌てる方が多いです。以前、終活のデモンストレーションをした時、私は結構パニックになってしまいました(笑)。

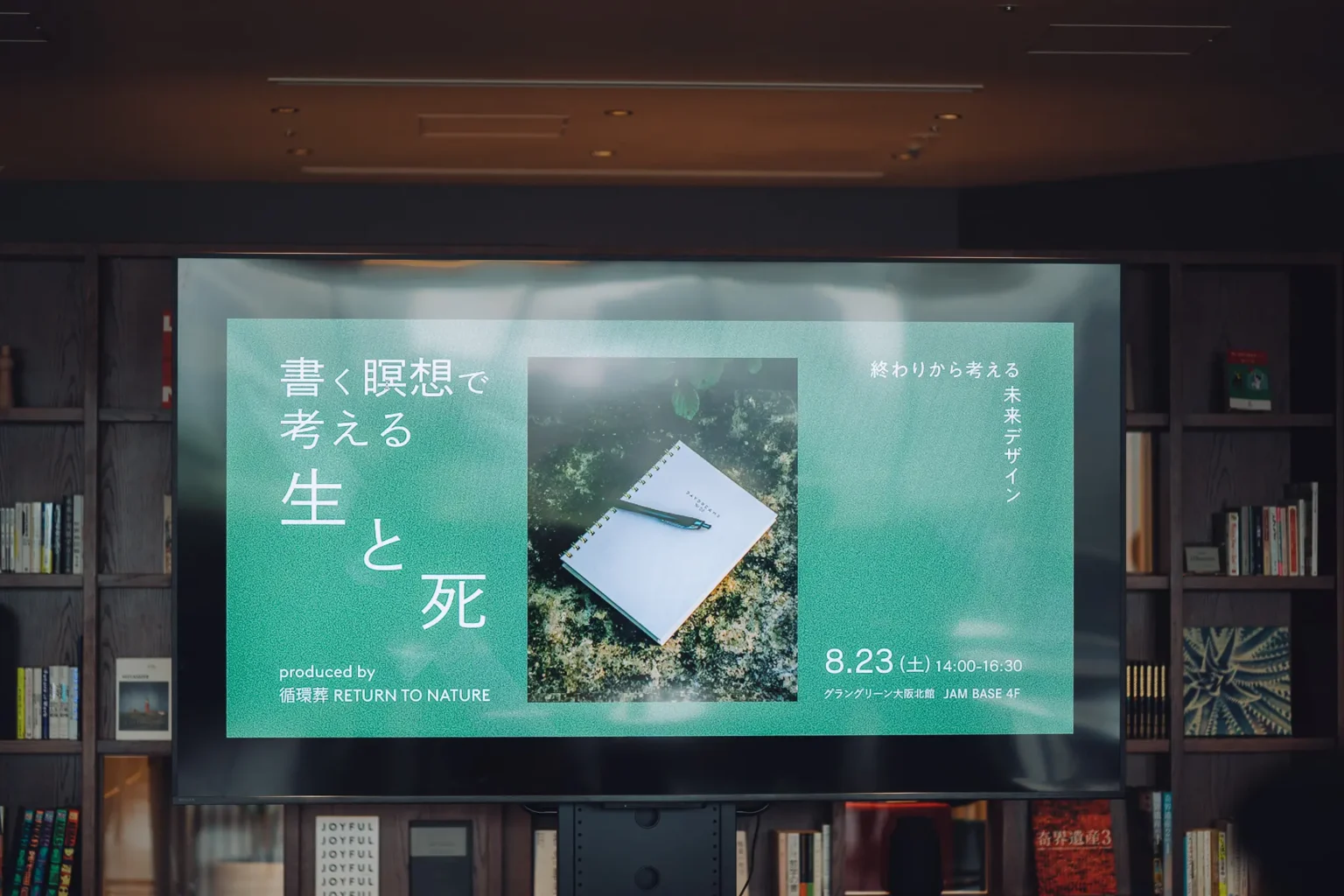

そんなこともあって、最近は「書く瞑想」とも呼ばれる「ジャーナリング」のイベントも開催しています。ジャーナリングのアプリ開発者とコラボして、参加者が現状を認識したり、内省する時間を届けています。そうすると「死んでも誰にも気づかれないんじゃないか」という不安が出てきたり、逆に「今の生活をもっとこうしたい」という希望も見えてきたり。ジャーナリングをきっかけに、それぞれの感情や希望が湧き出てくる。

鎌田:それはぜひ参加したいです…。大切なことですね。

小池:そうした生と死を考える機会をもっと多くの人に届けたい。それ自体がウェルビーイングにつながると思うんです。「今」の生き方をより良くしていく時間でもあり、ゴールを意識しながら生活を見つめ直す時間でもある。

鎌田:なるほど。人生の終わりを考えることによって、逆に未来に何を残したいかも考えられるようになる。

小池:みんなが自分らしい終わり方をデザインできる社会にしたいんです。そのためには、事前に考える機会があることが重要だと思います。

残された人にとっても、本人が先に決めておいた方が負担が少ない。お墓だけじゃなく、終末医療などもそうですよね。「人生の終わり」に関わる様々な準備や選択をあらかじめ考えておくこと自体が、自然や社会との循環のデザインにもつながるんじゃないかと考えています。

鎌田:今後の事業の展望としては、どんなことを考えていますか?

小池:全国から問い合わせが多く、ニーズの高さを感じています。守るべき森を所有しているお寺の方々と連携しながら、ある程度の拠点数を確保していきたいと思っています。

今後はより、ひとりひとりのウェルネスを充実させる事業を目指したいですね。その延長として、最終的に「循環葬」がある。自然資本を生かしながら、自分も自然も健やかになれるような循環のデザインを形にした事業に育てていきたいと思います。

「循環葬®︎ RETURN TO NATURE」は、個人の人生と森の未来をつなぐ新しい試み。森に還ることで人の一生が「自然の循環」に溶け込み、樹木や土壌を育みながら次の世代へ命が巡っていく。この循環葬の場は、墓地の継承や森林の維持管理の課題解決につながる一手であると同時に、人々が訪れて自然を感じ、愛着を持ちながら長く森に関わるきっかけにもなるパブリックスペースでもあります。

様々な形で「人生の終わり」を考える時間を届ける小池さんの取り組みは、従来の葬送の枠を超え、「今」の自分の生き方や未来とのつながりを見つめ直すきっかけを届けるものでもあります。

人と自然が共に豊かに育まれる循環のデザインを進めるat FOREST株式会社の活動に今後も注目していきたいと思います。

記事の中でもご紹介したジャーナリングイベントが東京で開催!

詳細はこちらのページをご覧ください。

https://www.realpublicestate.jp/event/31773/