【後編】では、【前編】で解説した「コンセッション方式を“公の施設”の枠外で組み立てる」という最適解をテーマに、さらに議論を深めていきます。前編の最後では、手法の選択には「政策的な位置付け」が重要、という本質的な論点も浮かび上がってきました。

事業を推進する力としての「政策的位置付け」

矢ヶ部さん

矢ヶ部さん

宮本さん

宮本さん

まさに私も「これって普通財産貸付(賃貸借契約)でよくない?」と感じるケースがあるので気になります。

川口さん

川口さん

行政内において「普通財産」は、“役割を終え、これ以上予算をかけない財産”という認識が強くあります。そのため、普通財産を改修して活用しようにも、予算を確保する段階で「なぜ行政目的のない財産に公費を投じるのか」という厳しい指摘を受けやすいのです。

矢ヶ部さん

矢ヶ部さん

まさに公共不動産活用が単純には進みにくい、構造的な課題の一つですね。

宮本さん

宮本さん

なるほど。千代田区で実施された「3331 Arts Chiyoda」は、普通財産を改修して貸し付けていましたが、あれは「ちよだアートスクエア構想」という上位計画の中に事業を位置づけることで、予算化を実現しているのですね。

川口さん

川口さん

そう言えると思います。コンセッション方式は、ある意味でそうした構想と同等の大義名分が立ち、行政の一丁目一番地の施策として推進しやすくなる。ここが単なる普通財産貸付との違いです。

関連

公共不動産活用と「エリアビジョン」

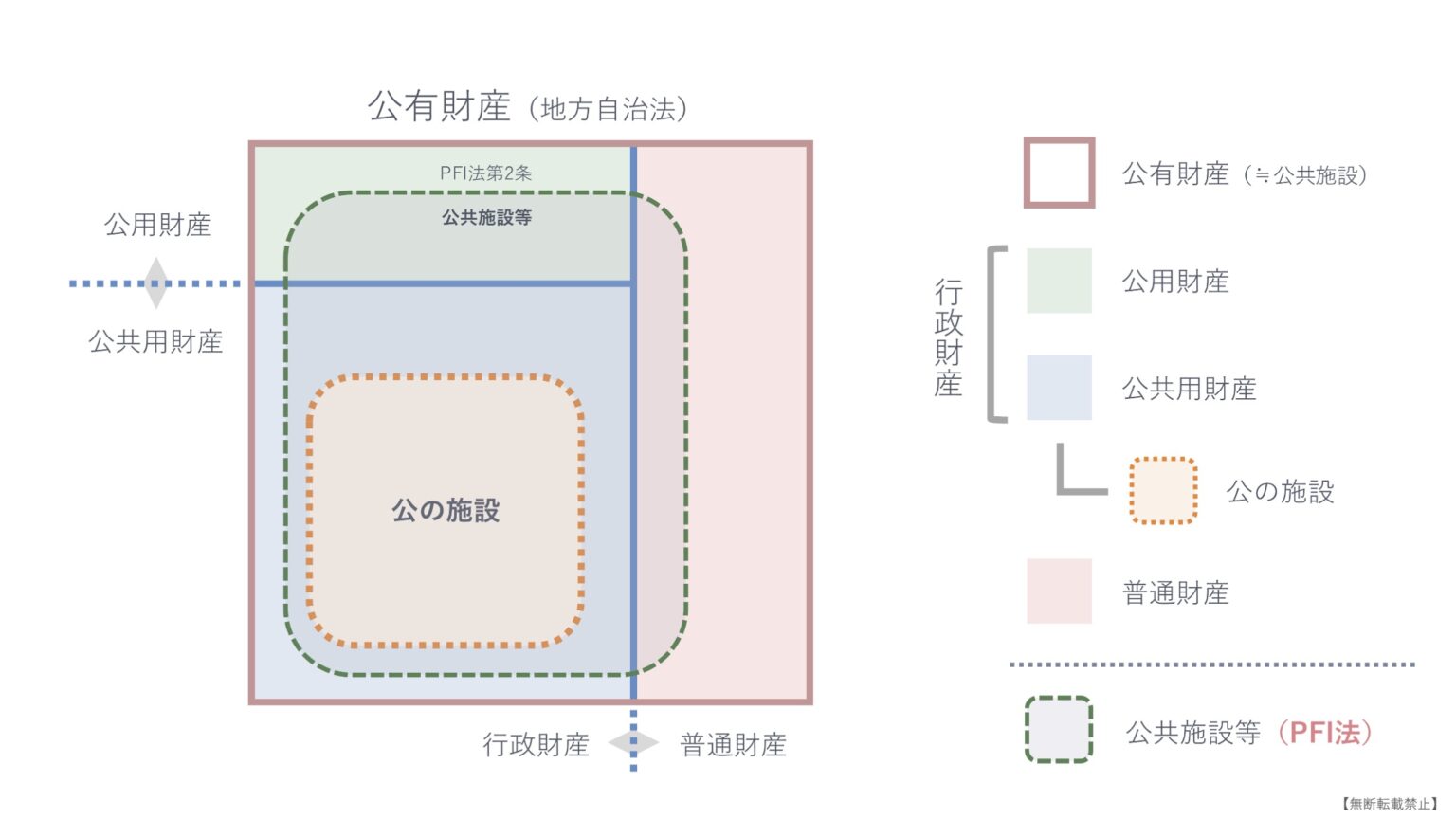

財産区分を活かしたコンセッションの最適ゾーン

岸田さん

岸田さん

そもそも、「行政財産」から「普通財産」への変更、あるいはその逆もあると思いますが、変更には議会の議決が必要で、大変な手続きなんだと思っていました。

川口さん

川口さん

施設の設置や廃止に関する条例の改廃にはもちろん議決が必要ですが、財産区分(行政財産⇔普通財産)の変更自体は、津山市の場合、担当課と管財部門の課長決裁で可能でした。議会に対して議決という行為はもちろん不要で、日常的な事務手続きの流れで、公有財産の異動報告という手続きで完結です。

岸田さん

岸田さん

そうなんですね。

川口さん

川口さん

公共施設を廃止したものの普通財産に移行せず、区分上は行政財産のままというケースもあります。行政財産のまま置いていた方が扱いやすいこともありますし、ケースバイケースですね。ただ、先ほどの議論の通り、安易に普通財産にしてしまうと、活用しようとした際にブレーキがかかる可能性もあるので、行政財産か普通財産のどちらにすべきということではなく、柔軟に対応するのが良いかなと思います。

私のおすすめは、コンセッション方式を導入するにあたり、「公の施設」の枠外に置きつつ、「行政財産」の区分には残しておくことです。この状態が、行政として活用の意思を示しやすく、最も政策的な事業展開がしやすいポジションだと考えています。

知りすぎないことも大事?シンプルに進めた第一歩

矢ヶ部さん

矢ヶ部さん

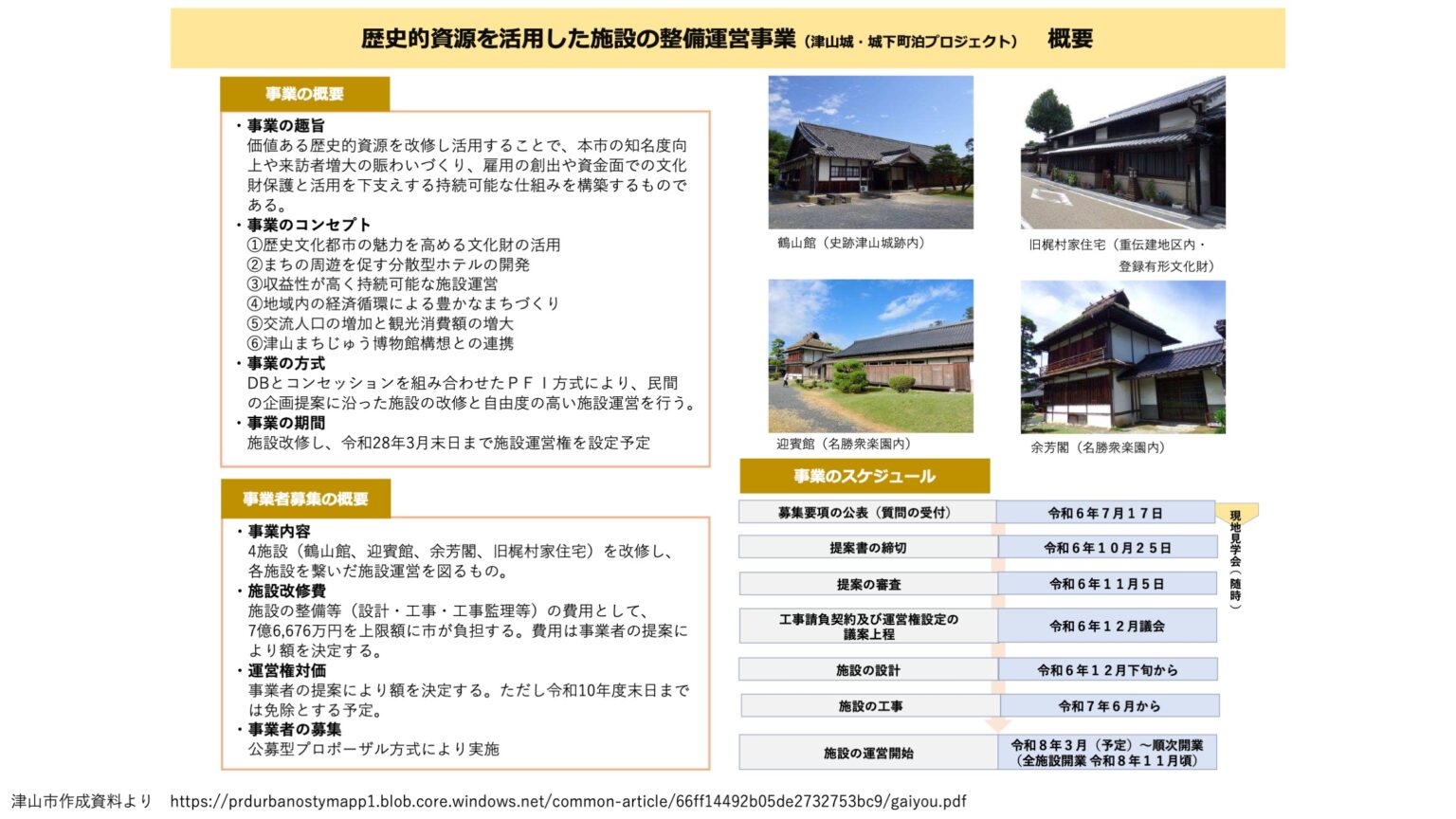

こうして整理すると、津山市の最初のコンセッション事業(糀や)は、二重構造の法制度を上手に読み解いて実現したということでしょうか?

川口さん

川口さん

実は、当時は「公の施設」の定義や「二重構造」のことを認識せずに進めていました(笑)

矢ヶ部さん

矢ヶ部さん

なんと!(笑)

川口さん

川口さん

対象施設がたまたま「公の施設」ではなかったから問題なく進められた、というのが真相です。もし対象が「公の施設」だったら、条例で料金が定められていることに気づき、事業化できていなかったかもしれません。また、施設改修に合わせて「公の施設」にしていたら、条例を定める必要が生じ、民間事業者の柔軟な運営はできていなかったと思います。「知らないことの強さ」だったとも言えます。ただ、この経験があったからこそ、その後の「津山城・城下町泊プロジェクト」などでは「公の施設」の枠外で考えるという戦略が取れるようになりました(詳細は前編参照)。

とはいえ「公の施設」など条例に基づく施設は多い

矢ヶ部さん

矢ヶ部さん

ふと気になったのですが、この「公の施設」は1947年の地方自治法制定当初からあったのでしょうか。

川口さん

川口さん

おそらく当初からあったのではないでしょうか。少なくとも2003年に指定管理者制度が導入されるまで、地方自治法では「公の施設」の管理運営を民間企業に委託することはできず、自治体の直営か、もしくは出資法人(いわゆる第三セクター)などに限定されていました。

矢ヶ部さん

矢ヶ部さん

運営主体が三セクで指定管理者になっているケースが多いのは、こうした流れがあるからなんですね。

川口さん

川口さん

世の中に三セクが沢山設立されている理由の一つに「公の施設」の管理運営を行うためというのはあると思います。従来、直営でない施設を任せるのは三セクしかできなかったから、公共の宿とか温泉施設とか、施設を整備した時に設立されている三セクも結構あると思います。

とある県営施設では、大規模な施設整備と同時に、施設運営用の三セクを設立して待っていたら、指定管理者制度が始まって、民間事業者が選定され、三セクは解散したという悲惨な話もあります(笑)

宮本さん

宮本さん

公営住宅のように条例なしでの運営が考えにくい施設も多く、「公の施設」から外すこと自体のハードルが高いケースもありそうですね。

川口さん

川口さん

そうですね。すべての施設でコンセッション方式が最適解となるわけではありません。しかし、手法の選択肢とそのメリット・デメリットを正確に理解しておくことが、活用の可能性を広げる第一歩になります。

しなやかな条例が公共不動産活用を加速する

松田さん

松田さん

条例が硬直的な運営を生んでいるなら、条例自体をもっと柔軟なものに変えていくことはできないのでしょうか。例えば、貸出可能な範囲を「会議室A、B」と限定せず「管理者が認める範囲」と一文加えるだけで、廊下や広場も活用できるようになった事例を聞いたことがあります。

岸田さん

岸田さん

確かに。利用料金も固定せず、需要に応じて変動させられるような幅を持たせた条例が作れたら、指定管理者制度ももっと使いやすくなりますね。

川口さん

川口さん

法的な縛りはありませんが、市民への説明責任という観点から、明確な料金を定めるのが行政の慣例です(笑)。しかし、おふたりの言うとおり、もっと柔軟な運用を可能にする「イケてる条例」は全国に眠っているかもしれません。

矢ヶ部さん

矢ヶ部さん

それは面白い視点です。公共R不動産研究所として、全国の自治体から柔軟な「イケてる条例」を収集し、分析・共有するというのは、一つの価値ある研究テーマになりそうですね。

川口さん

川口さん

どうやって集めるかが課題ですが(笑)

矢ヶ部さん

矢ヶ部さん

川口さん、皆さん、ありがとうございました。

これで、「コンセッション方式」を万能な解決策として誤解することも、あるいは気づかず「コンセッション方式」の利点を打ち消してしまう運用をすることも、回避できるようになるのではないかと期待しています。

さらに今回は「コンセッション方式」という手法をテーマに始まりましたが、議論は手法論を超えて、いかに公共不動産活用を政策に位置付けて推進するか、法律や条例などをいかに読み解き使いこなすかといった、本質的な論点に広がりました。引き続き、探求と実践を進めていきたいと思います。

【告知】2025年11月にセミナーを開催します!

今回記事では、主にスモールコンセッションの陥りやすい「落とし穴」と、私たちが考える「スモールコンセッションの最適活用論」の概要をお伝えしましたが、実は記事では書ききれなかった、具体的なスモールコンセッションの実践知もたくさん出てきました!

そこで、公共不動産活用に関するコンセッション・スモールコンセッションを検討する自治体職員のみなさまに向け、2025年11月にセミナーを開催します。ぜひご参加ください!

『スモールコンセッション』の最適活用論

―【自治体職員向け】コンセッションの落とし穴を回避するには―(仮)

【セミナー概要】

日 程:2025年11月17日(月) 18:30~20:30(18:00開場)

主 催:公共R不動産

会 場:Un.C -Under Construction(東京都中央区日本橋馬喰町2-7-15 6F)

定 員:リアル参加30名

登壇者:川口義洋、宮本恭嗣、矢ヶ部慎一

参加費:

① 自治体職員 リアル参加+録画視聴 ¥3,000 /人

② 自治体職員 録画視聴のみ ¥3,000 /人

③ 民間企業等 リアル参加+録画視聴 ¥50,000 /人

④ 民間企業等 録画視聴のみ ¥50,000 /人

⑤ 自治体 上記①or②に加え個別相談付き ¥50,000 /団体

※peatixによる事前決済となります。

※自治体職員の方々に向けたノウハウ提供を重視した参加費設定としております。

詳細URL:https://www.realpublicestate.jp/post/event_concession202511/

申込URL:https://smallconcession202511.peatix.com

【プログラム】

18:30-18:45 イントロダクション

18:45-20:00 『スモールコンセッションの最適活用論』レク&トーク

(1)スモールコンセッションのハマりやすい落とし穴

(2)スモールコンセッションの具体的実践

(3)私たちが考えるスモールコンセッションの最適活用論

20:00-20:30 会場からの質疑応答

前編の最後で「政策的な位置付け」が重要という話がありましたが、この点についてもう少し詳しく聞きたいです。行政目的を終えた「普通財産」を単に貸し付けることとの違いは、どこにあるのでしょうか?