前回の記事>>台湾デザインの未来図を描く「台湾デザイン研究院」の現在地

地下鉄主要駅に仕掛けた、さりげない実験の数々ー「都市美学プロジェクト」

台北の地下鉄の運営を担う民間鉄道会社・台北メトロ(台北大衆捷運股份有限公司)とTDRIが協働したプロジェクト。

舞台となった中山駅は、台北メトロ開業初期の1997年からある駅で、主要2路線が交差する、台北の地下鉄で利用客数がトップ10に入る主要駅です。一般市民、通勤客、観光客など、幅広い利用者を迎え、求められるサービスも多様化する中で様々な課題を抱えていました。

TDRIが関わったことにより、都市インフラとしての役割を超え、人々の暮らしに寄り添う空間づくりが行われました。改善されたポイントを見ていきましょう。

機能が向上した案内カウンター

改札横にある有人の案内カウンターは、以前は通路に飛び出しており、利用者の動線を遮っていました。さらにデジタル化に伴いモニターが増えたり、案内ポスターがガラス面に貼られたりして、掲示物もランダムに増えていき、それによって見通しも悪くなっていたそうです。

リニューアルした案内カウンターは、まず動線に配慮してセットバック。モニターや収納スペースなどを整理して効率的に業務を行えるようにしました。またガラス面を大きく取り、内と外がお互い見通しやすい状態に。デジタルサイネージを導入して告知を集約することで、ガラス面に案内ポスターが貼られることも防いでいます。

腰壁には、近隣の歴史的な市街地で使われているような薄緑色のタイルが貼られており、地域と連動したデザインにもなっています。機能は他の駅にも展開できるようなモジュールにしつつ、駅ごとの個性を取り入れるポイントです。

サービス・機能はモジュール化して使いやすく

あちこちに散らばっていたサービスも、集約してモジュール化しました。

充電スポット、レンタル傘の貸し出しスポット、ゴミ箱、消火器などを、通路から見ると窪んだひとつのスペースにまとめています。

乗り換えの待ち時間や待ち合わせ、ちょっとした打ち合わせにも使いやすいスペースになりました。暗かったコンコースに明かりが灯り、駅全体の居心地が良くなっています。

サインデザインも最適化

時代とともに段階的に付加され、複雑になっていたサインシステムも更新されました。例えば、遠くから見えるべき情報と、近寄って見えればいい情報など、情報の階層を整理しています。チケット売り場では、買えるチケットの種類や支払い方法が券売機ごとに異なるため、まずは大きなサインで利用者がどの券売機に行けばいいかを伝えます。購入のために必要な細かい情報は券売機の近くに細かく表示するようにしました。券売機自体を更新しようとすると多額の費用がかかりますが、サインを変えただけで、機械はそのまま利便性が大幅に向上したそうです。

また、駅構内には多くの広告があり、通路の交差点などの目線が集まる場所も広告が占めていたことも問題と捉えました。一部サインと広告の場所を入れ替え、優先度が高いサインはなるべく見やすいところにおくとともに、広告はサイズを統一するなどしてきれいに見えるようにしました。結果的に見栄えが良くなって、広告費が上がるという、収益にもつながるモデルとなりました。

中山駅をケーススタディとしてトライアルされたモジュールやサインシステムはガイドライン化され、他の駅や空港ターミナルのリニューアルのほか、今後新設させる路線・駅のシステムにも導入されていく予定とのこと。今後の他駅でのデザイン導入も楽しみです。

メトロとデザイン政策の連携によって作られた先例

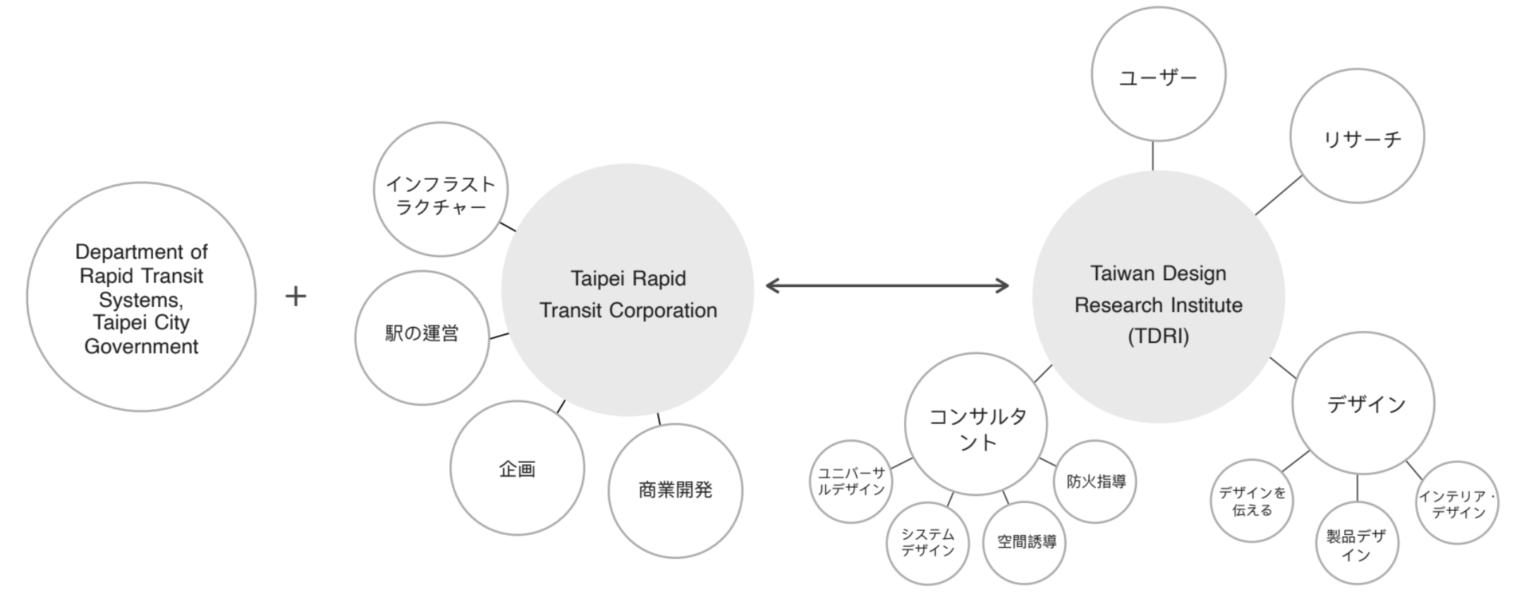

台北メトロ、行政、消防など多くのステークホルダーがいるなか、プロジェクトはどのように進んだのでしょうか。

台北の地下鉄は、長年にわたり市民の足として親しまれてきました。しかし、駅施設の老朽化が進む中、改修の必要性が浮き彫りになりました。台北メトロは、改修の具体的な方向性について明確なアイデアがなかったため、TDRIに協力を求めました。

TDRIは、このプロジェクトが公共性と社会的影響力の極めて高い案件であることを踏まえ、すぐに協力を決定しました。スタッフへのインタビューなどを行い、台北メトロと調整のうえ、リニューアルのポイントを決定。グラフィックデザイナー、インテリアデザイナー、プロダクトデザイナーのほか、鉄道、消防、ユニバーサルデザインなどの各種専門家をアサインして、設計やガイドラインをまとめました。

スムーズにプロジェクトが進行したポイントのひとつは、TDRIと台北メトロの役割分担です。効果がイメージしづらい初期段階では、TDRIがクロスオーバーデザイン促進に関する中央政府の予算を活用して一部費用を負担し、プロジェクトをリード。施工は台北メトロが担い、内容が明確化になった時点からは事業者が責任を持って実施する、というプロセスが実現しました。

台北メトロの中でも、リニューアルが実施しやすそうな小規模な駅ではなく、ターミナル駅となっている中山駅を選んだのも「インパクトのある先例を作る」というTDRIの戦略。事業者が効果を実感し、他の駅でも自らの力で改善してみようと思えるようにプロセスや手法を習得すれば将来的に事業者はTDRIの力を借りずとも自走できるようになります。単に情報デザイン、グラフィックデザインの視点だけでなく、プロジェクトへの関わりや広がりというプロセスも含めてデザインしているのがTDRIのプロジェクトの特徴だといえます。

人づくりは学校から「學美・美學プロジェクト」

もう一つ、TDRIが手掛ける公共デザインプロジェクトのフィールドは「学校」です。子どもが多くの時間を過ごす教育現場は、将来の人材に多大な影響を与えると考えているからです。学校は、子どもたちが「美徳」すなわち礼儀や協調性、整理整頓、生活習慣などを身につける場です。それにふさわしい空間にアップデートしていくのが「學美・美學プロジェクト」です。

課題を整理し、デザイナーと学校をつなぐ

これまでも教育現場の改善は試みられてきていたものの、場当たり的な改修が重ねられて根本的な解決に繋がらないことも多かったそう。また学校側が建築家やデザイナーと協働した経験がなく、どのようにプロジェクトを進めて良いか苦労することもあったといいます。

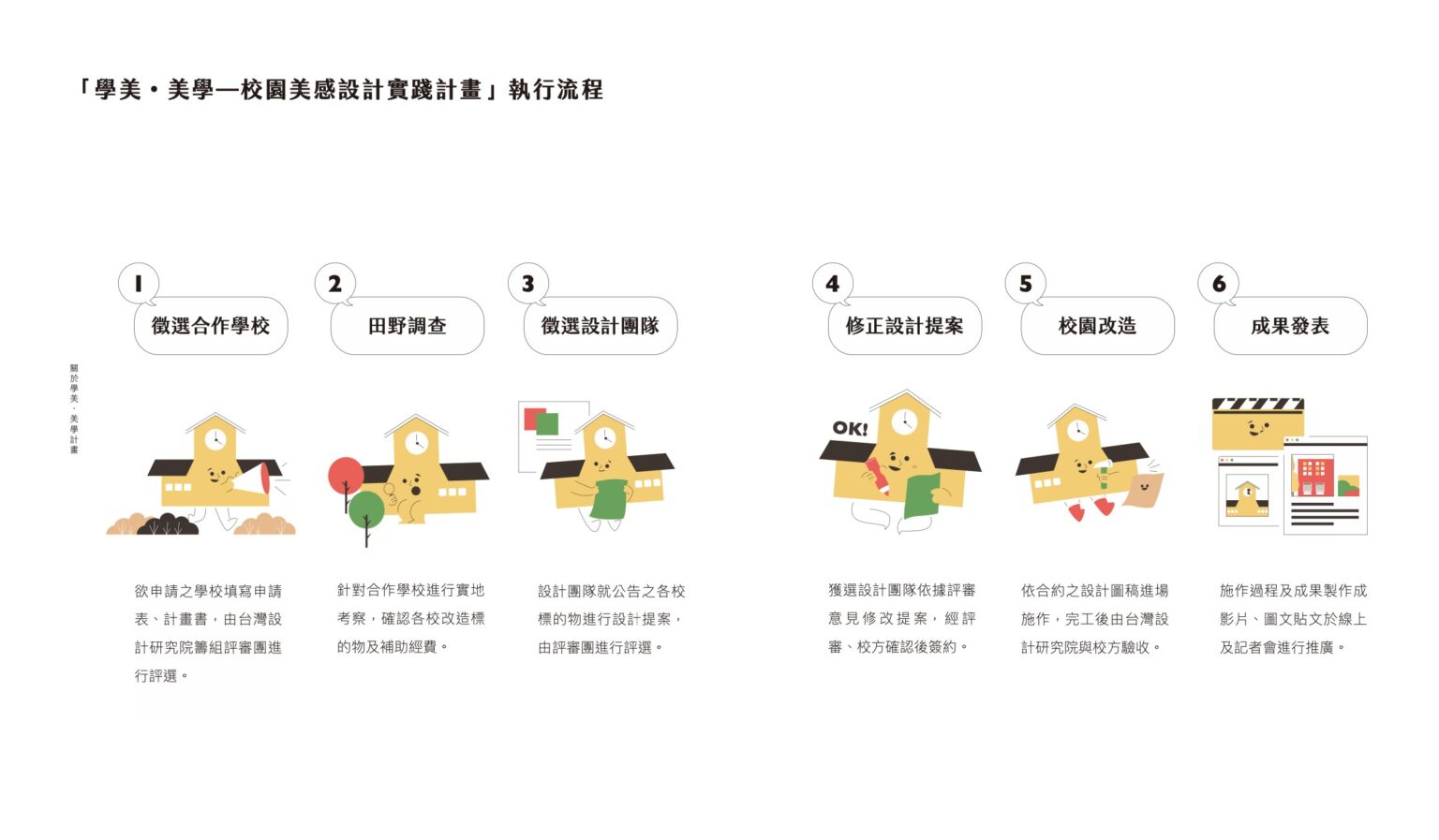

「學美・美學プロジェクト」におけるTDRIの役割は、学校とデザイナーを適切につなぎ、コーディネートすることです。TDRIでは、改善したい課題を持つ小学校・中学校・高校から広く応募してもらい、対象とする学校を選びます。

そして、応募内容を踏まえつつ、TDRIの目でもう一度課題を整理します。この段階でより本質的な課題が見つかり、学校の想定とは違うポイントが改善の対象となることもあります。

TDRIの客観的な整理に基づいて、学校ごとのデザイナーを選定するプロポーザルを行い、具体的な改修プロジェクトが始まります。プロジェクト進行中にも、TDRIや専門家がサポートしながら、改修を実施していきます。

ここでは、台北市の市立小学校「仁愛國民小學」を舞台にした具体的なプロジェクト事例を紹介します。市内2番目の規模、2,233人の生徒と151人の先生が在籍する巨大な小学校です。

この学校で改善対象に選ばれたのは保健室です。多くの在校生を抱えるこの学校では、たくさんの子どもが校内を駆け回り、ケガも多く保健室も忙しなく稼働しています。改修前の保健室は暗くて雑然としていて、ケガをして不安な子どもの居場所として相応しくない空間でした。また、器材や備品が多く置かれ、利用者の動線が考慮されておらず、空間が効果的に機能していませんでした。

TDRIがデザインプロセスをサポート

設計を担当したのは長友大輔さんと詹明旎さんの設計ユニット。

公共案件の実績が多くない2人ですが、プロポーザルの審査員となった専門家がメンターになってアドバイスをしてくれるなど、TDRIのサポートにより、やりがいのある仕事になったと語ります。専門的な知識や協働プロセスへの理解を持ったデザイナーを育てていくこともまたTDRIの役割です。

子どもに安心感を与えるパステルカラーの配色や、壁面に描かれた動物のキャラクターは、TDRIのアドバイスにより導入したものです。直線や鋭い線ではなく、柔らかい円形を多用し、自然の風や木や風をイメージさせる「バイオフィディックデザイン」を取り入れています。

生徒が来たときにスタッフがすぐに気付けるように、カウンター入り口近くに移動。部屋の真ん中には、軽度のケガのときに使い勝手の良いベンチを設置しました。ベッドは症状やプライバシーにも配慮してカーテンで区切ることができるようになっています。

屋外からの光を取り入れ、全体の空間を明るくしました。各学期に全生徒に対して行われる健康診断の会場にもなることから、ベッドや什器は動かして広い空間としても使えるようになっています。

おしゃれな空間になっても、使い勝手が悪ければ意味がありません。荷物置き場や授乳室をまとめて設置し、スタッフが執務しやすい環境も作っています。

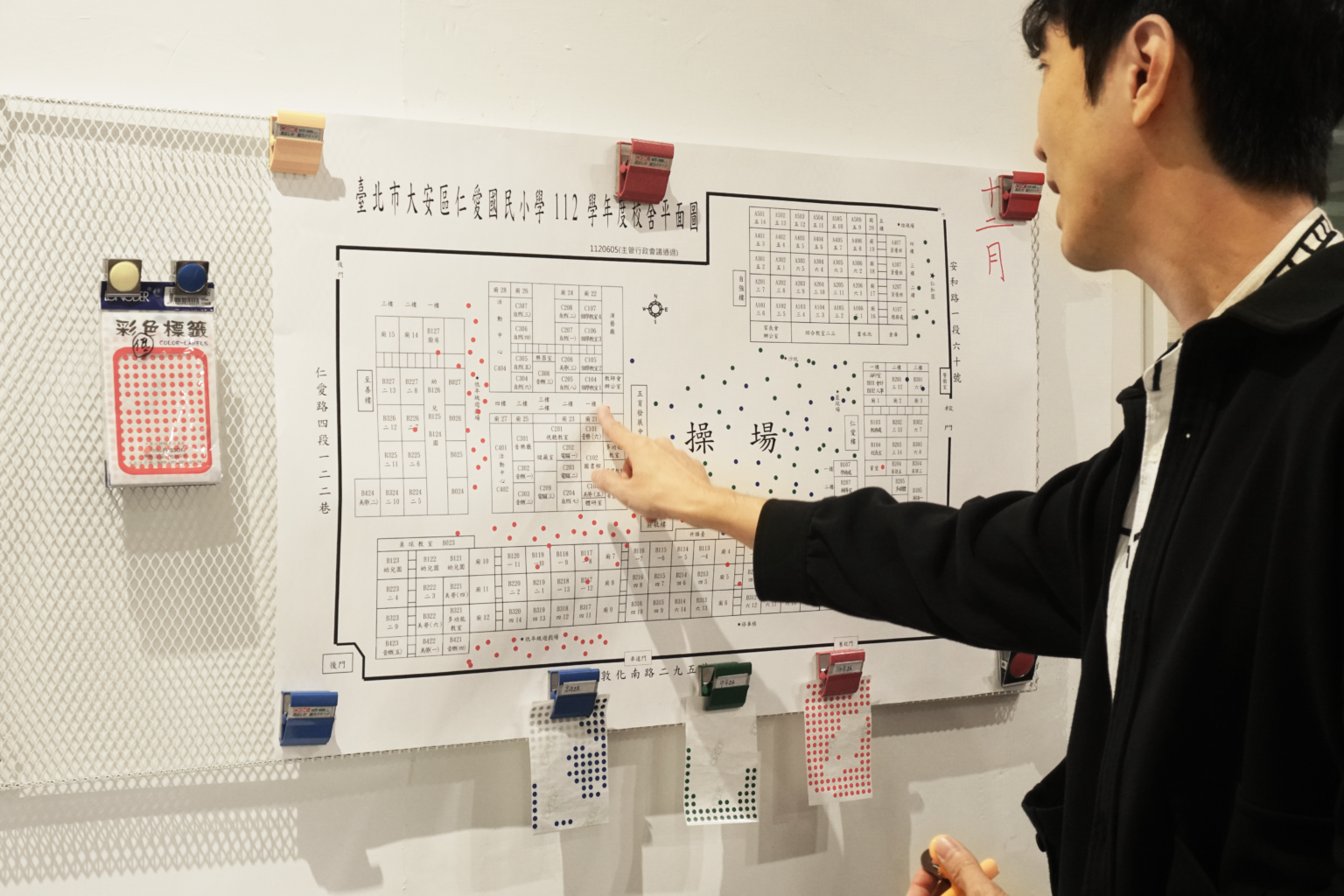

学校の他の場所の改善につなげるため、ケガをした場所を把握する取り組みも始めました。当初はタブレット等でデジタル化することも考えたそうですが、生徒を含め誰でも扱いやすくするため、ケガをした場所にシールを貼る方法を採用し、可視化しながらデータを収集しています。

要点を突いてモデルを作る台湾デザイン研究院の仕事

「學美・美學プロジェクト」でも、駅のリノベーションと同じく、TDRIが手がけるのは最初のきっかけを丁寧に作ること。TDRIのサポートのもと、空間が美しく機能的にリノベーションされれば、そこにお金や手間をかけることがどれくらい大事なことか、当事者が認識するようになります。そうすれば自発的に環境が改善され、影響が広がっていきます。またそのプロセスや結果は、徹底的に調査・アーカイブされ、レポートとして公開されています。

TDRIが手がけるプロジェクトのそれぞれは、決して大きいものだけではありませんが、課題を解決するための要点を見極め、改善プロセスを含めてデザインしていくことで、連鎖的に公共空間が生まれ変わり、人や生活を変えています。TDRIのこうしたデザインの好循環を生み出す仕組みには、日本の公共空間にも活かせるヒントがたくさんありました。