きっかけ:公共空間活用の連鎖をめざすQURUWA戦略

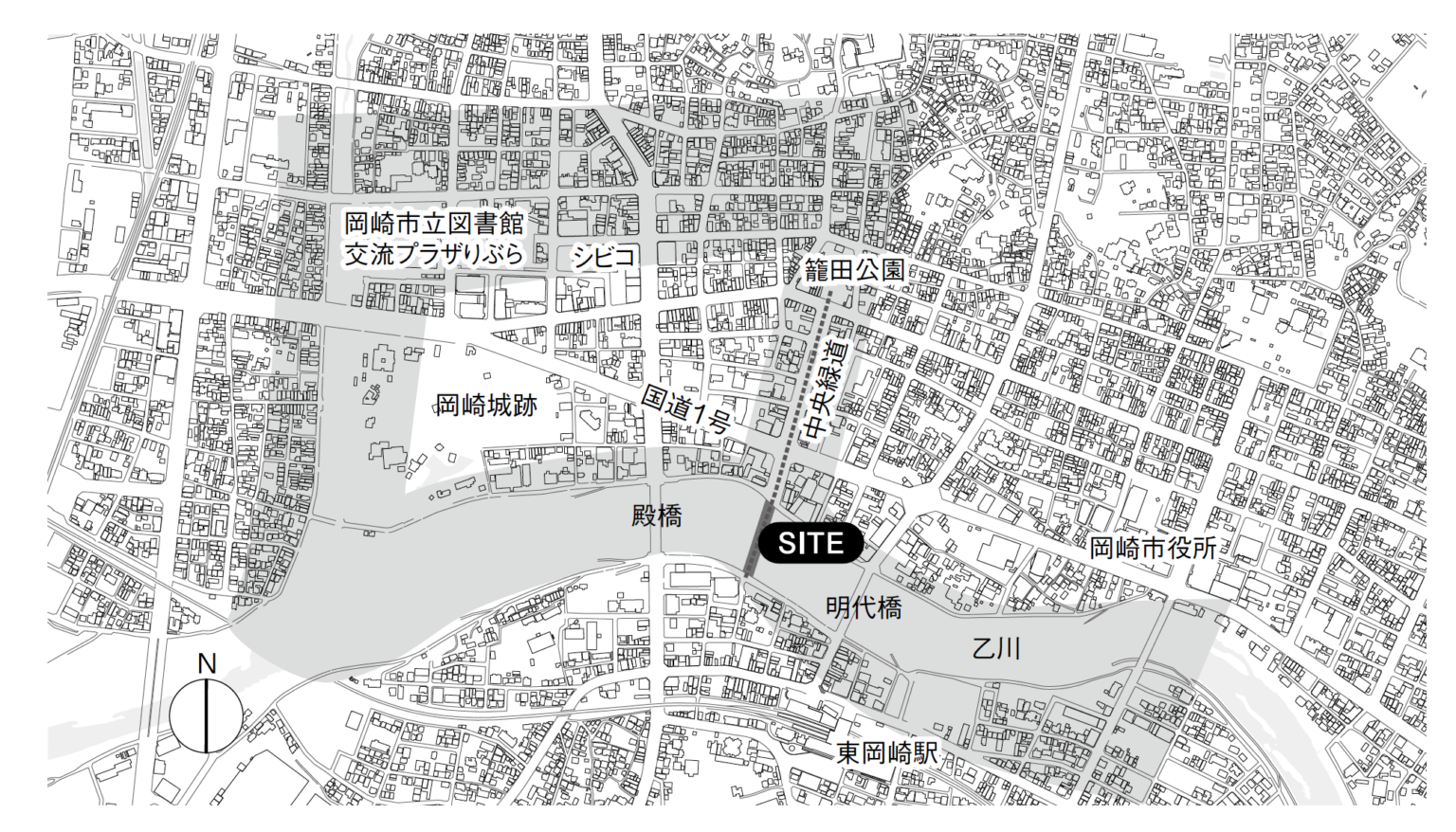

このプロジェクトは、「QURUWA戦略(乙おとがわ川リバーフロント地区公民連携まちづくり基本計画)」という大きな都市政策の中に位置づけられている。岡崎市の中心部に位置する公共空間のそれぞれを「Q」の字で結んだエリアを「QURUWA」と名づけ、関係を持たず散らばっていた公共空間の連鎖的な活用を促していくというもの。この構想の一環で桜さくらのしろばし城橋橋上広場と橋詰広場を対象したPark-PFIが実施された。

桜城橋は、岡崎城下を流れる乙川に架かる、全長121.5 m、有効幅員16m 、面積2000㎡の広大な橋上公園だ。名鉄東岡崎駅から中央緑道、籠田公園へとつながる、むくりの美しいヒノキの橋で、木の香りがフワッと漂う。この橋は、計画当初から災害時などに大型の緊急車両が通行することを想定し、荷重計画に余裕を持たせて設計されていた。日本の都市計画には珍しく、余白や可能性を残した設計がなされていたことが、その後の展開につながっている。

プロセス:特定公園施設と公募対象公園施設を入れ子にする逆算の発想

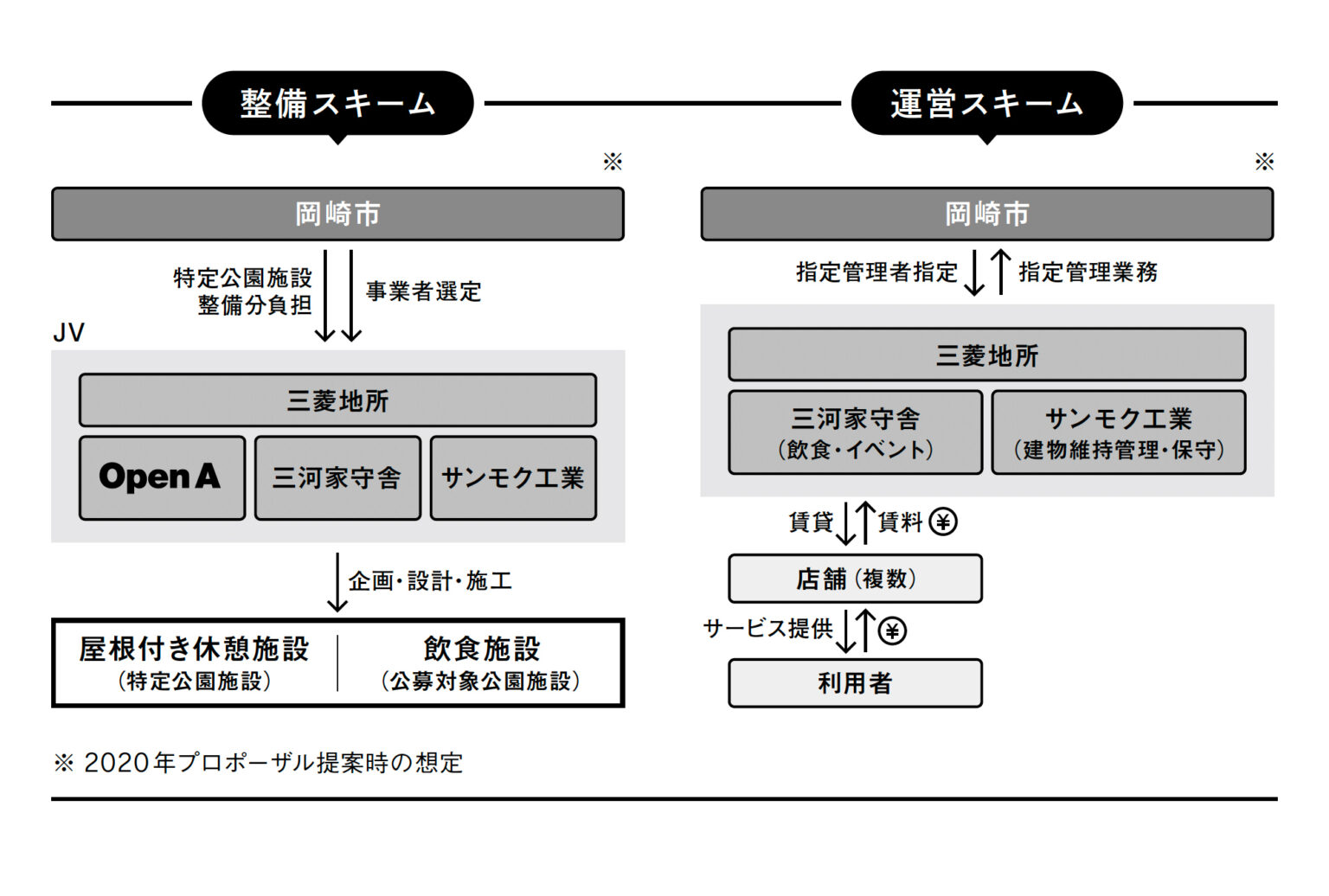

2020年1月、「Park-PFIによる中央緑道等(桜城橋橋上広場と橋詰広場)整備運営事業」の事業者公募に応募した。僕たちとチームを組んだのは、地元岡崎で活動する三河家守舎、そして地元の建設会社であるサンモク工業、大手デベロッパーの三菱地所。

最初に声をかけてくれたのが、三河家守舎の山田高広さん。山田さんは、「森、道、市場」という全国から500店舗以上が集まる巨大マーケットと音楽イベントを主催する剛腕の持ち主だ。その日本有数のコンテンツネットワークを利用して、さまざまなプレイヤーが入れ替わり立ち替わりで出店できるような場所をつくりたい、しかも非日常性のある橋の上にその風景を生み出したいという想いをもっていた。

フィレンツェのポンテ・ヴェッキオなど、橋上建築の名作はいくつか思い浮かぶが、風景を眺めることを超えて、そこで飲み食いしながらくつろぐような総合的体験ができる橋は日本には少ない。山田さんが繰り返し言っていたのが「岡崎の心象風景を次の世代に引き継ぎたい」ということ。彼にとっては、乙川が生まれ育った街の心象風景であり、橋の上から日常的に乙川を望む体験は、将来的に地域に人が戻ってきて、そこで働きたいと思うための重要なファクターになるというのだ。

実際、橋の上から望む岡崎の風景はとてもドラマチックだ。

こうした地元プレイヤーの熱い想いに、三菱地所が乗った。橋上のPark-PFIだけでは事業規模が小さく、大企業には投資対効果が合わないが、QURUWA戦略の1つとして、乙川沿いで計画されていたコンベンションホールとホテルの建設・運営のPFI事業と合わせる形であれば採算の目処が立つ。超巨大PFI事業と、橋の上のごく小さなPark-PFI事業、この2つのコンテンツの連動によって、岡崎市民や街を訪れる人々の動線を関連づけ、相乗効果も生まれると考えた。

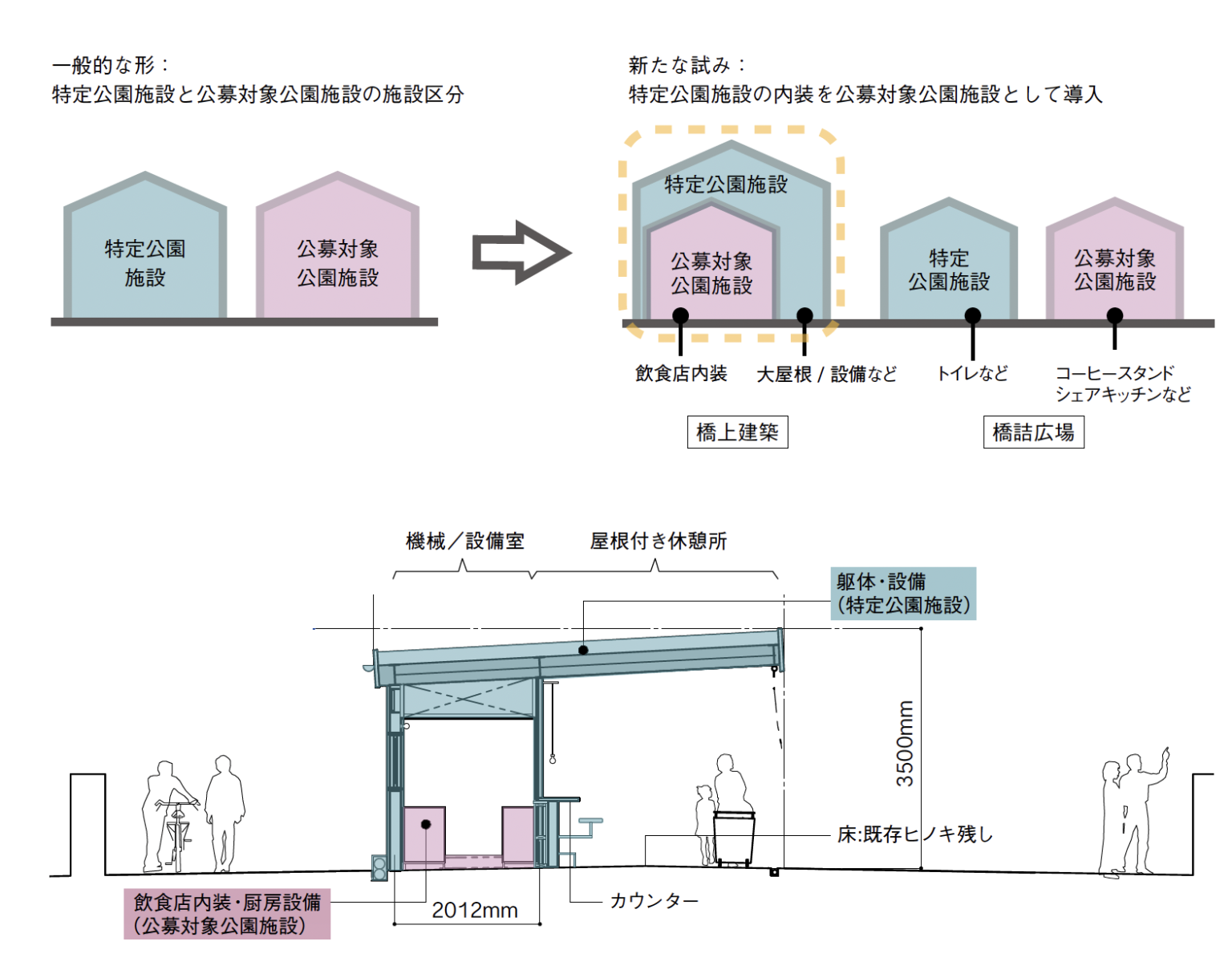

検討のプロセスで最もテクニカルだったのが「特定公園施設」と「公募対象公園施設」の解き方だ。 Park-PFIで整備される施設には、行政投資で整備する「特定公園施設」と民間投資で整備し収益活動を行える「公募対象公園施設」がある。この2つは明確に分けて建築されるのが一般的で、前者にはトイレや水回り、後者が店舗などに充てられる。

しかしこのプロジェクトでは、恒久的な躯体となる大屋根休憩施設(フレーム部分)を特定公園施設、大屋根の利便性を向上させる仮設的な内装(インフィル)を公募対象公園施設として入れ子状にするという、前例のないアクロバティックな整理を試みた(p.120の図)。これは、山田さんをはじめ、関わる人たちに強く思い描く風景があり、それを法律でどう解釈すれば実現できるかを考える、逆算の発想だからこそ発見した手法だ。今振り返れば、これが後々起こる想定外の事態に生きてくることとなった。

この手法が実現した背景には、岡崎市の担当部署である公民連携推進チーム(まちづくり推進課QURU WA戦略係)が、関係部署をつなぐハブ的役割を果たしていたことがある。岡崎市では、アフタヌーンソサエティの清水義次さんを座長に、全関係部署が集まる定例会議が約3カ月に一度の頻度で開催され、そこでQURUW Aプロジェクトの大きいものから小さいものまで進捗状況が共有されていた。定期的に情報や想いを共有しているからこそ、大胆なチャレンジが可能になっていたのだろう。ところが、市長交代やコロナ禍も重なり、2020年にPark-PFIプロジェクトは一時凍結となった。その後、建設できるのは特定公園施設のみとなり、公募対象公園施設は実現できないことが確定した。

デザイン:見たかった風景と、凍結後に実現した風景

チーム共通のイメージとしてあったのが、ヨーロッパで見た、道の真ん中にテーブルを並べディナーを楽しんでいる風景。それを橋の上で実現できたら面白いと思った。橋の上だからこそ可能な、長い大きな屋根とカウンター、そこに複数の店舗が並び、地元の人と観光客が混ざり合って座っている。偶然隣同士になった人とおしゃべりが弾む、そんな風景。 結果、配置としては橋の中央にカウンターが並行に2本配置され、その間に厨房が挟まるという構成になった。構成はすぐに決まったが、床レベルがフラットではなく、中央に向かって傾斜がついている橋ならではの特性のため、屋根やカウンターのレベル合わせに苦戦したりもした。

川面を通る風や変化していく空や川の色、周囲の気配、それらをダイレクトに感じられる居場所をつくりたかったから、建物はできる限りオープンにした。誰もが自由に通り過ぎる橋という公共空間に、閉じられた店舗空間があるのはおかしい。橋を通る人たちがふらりと立ち寄り、また去っていく、そんな行動がごく自然に起こる様も含めて心象風景として記憶されることを思い描いた。

前述の通り、このプロジェクトは途中で一時凍結となった。紆余曲折の末、特定公園施設部分(フレーム部分)までしか実現できないことが決まった時、このまま関わり続けるかどうか凄く悩んだ。しかし、未来へのなんらかの手がかりと記憶を残すためにも、一か八かで取り組んだ。フレームだけが立ち上がることを前提とした、引き算の設計変更。設備用ピットが用意されているのに空洞のままという不自然な状況があちこちで発生しているのを、不自然ではなく見せることに苦心した。

完成の風景を知っている僕らには未完成に見えているが、背景を知らない市民には完成形に見えているかもしれない。投資さえあればいつでも事業が始められる状態のインフラが整い、不確実性を許容できる状況になっているとも言える。少し願望に寄りすぎているかもしれないけれど。

マネジメント:橋の上の空間を使いこなすプレイヤーを育てる

運営は、前述の三河家守舎が担うことが想定されていたので、基本設計が終わって着工する前の短い期間(2021年12月~2022年1月)に、フレームのモックアップを橋の上に組み上げる実証実験「かわのうえのあれれ!」を実施した。どんな風景が立ち上がるのか、何が通行の妨げとなるのかを検証したり、想像以上の風の強さを実感したり。仮設のファニチャーを地元の人と一緒につくって配置し、人々の振る舞いを観察したりもした。こうした社会実験の予算が、設計予算とは別で 確保されていたのもポイントだ。実験の結果を踏まえて、公募対象公園施設の設計を柔軟に変更する想定だった。

計画は凍結になったが、この空間を生かして、地元プレイヤーらが主催する単発のイベントやマルシェなどが行われている。もともとフレームを手がかりに、使う人がカスタマイズできるような仮設的で工作的な空間をイメージしていた分、大きなギャップはないのかもしれない。こうした活動の先に、もしかしたら投資してくれる人が出てきたり、全然違う枠組みで再解釈されたりする可能性に期待している。

実現のポイント:不確実な時代に公共空間へ求められるアプローチ

岡崎のQURUWA戦略は今も着々と進められている。大きな開発計画は白紙になったが、この桜城橋の橋上広場および乙川は、東岡崎駅から中央緑道・籠田公園まで連続する大きな遊歩道的ランドスケープの中に位置づけられ、単なる通過動線ではなく目的地として、市民や民間事業者がさまざまなことを仕掛ける実験フィールドになっている。

詳細記事はhttps://www.realpublicestate.jp/post/okazaki-quruwa/

これからの日本では、政治的、経済的に、すんなり完成に漕ぎ着けないものも増えていくだろう。先が見えない時代にどう公共空間を計画するのか。このプロジェクトには、いいことも悪いことも、その先の可能性まで含めて、残された課題がそのまま表出している。

当初は、フレームとなる特定公園施設を橋という土木インフラの延長のように捉えていたが、今となっては、長期間使われ続ける都市インフラに対して、そこで見たい風景をつくる実験的なアプローチとしてフレームを重ねたのかもしれないと思えてくる。時が熟せば、この橋の上に設けた謎の取っ掛かりを「使えるぞ」と発見してくれる人が現れるかもしれない。そんな種は随所に仕掛けられている。

- 所在地:愛知県岡崎市

- 竣工年:2022年

- 設計:株式会社オープン・エー(担当/馬場正尊・石母田諭・野上晴香)

- 運営:三菱地所株式会社+株式会社三河家守舎+サンモク工業株式会社(プロポーザル提案時)

『パークナイズ 公園化する都市』学芸出版社より、絶賛発売中!

今回掲載したような、Open Aや公共R不動産が関わった12のプロジェクトを通したケーススタディを収録。公園に異なる要素・機能を掛け合わせる多様な展開について、「つなげる/置く/重ねる/見立てる」の4パターンに分類して紹介します。

また、各プロジェクトについて、「きっかけ/プロセス/デザイン/マネジメント/その後の展開・実現のポイント」という5つの観点から、詳細なプロセスを時系列で解説。実現したことだけでなく、困難だったことをどう乗り越えたかについても記す。企画/事業スキーム構築/設計/運営とさまざまな立ち位置で関わってきた馬場正尊によるドキュメントとなります。

さらに、章の冒頭では、12プロジェクトの整備および運営のスキーム図を一覧化。近年の公園にまつわる潮流や課題を論じるコラムも収録しており、実践する人に充実の内容となっております。ぜひご覧ください!

関連

公共、民間、「オープンな自治会」の連携によるポジティブな循環/愛知県岡崎市「QURUWA戦略」の歩み