スモールコンセッションとは?

飯石藍(以下、飯石) 国土交通省では、令和5年度にその機運醸成や取り組みやすい環境整備等の推進方策について幅広く議論する「スモールコンセッションの推進方策に関する検討会」を経て、令和6年6月に推進方策が公表され、同年12月には、スモールコンセッションに取り組む産官学金の幅広い方々の交流や情報発信のための場として、「スモールコンセッションプラットフォーム」の設立に至っています。

この「スモールコンセッションプラットフォーム運営委員会」に、学識経験者として馬場さん、そして、公共R不動産からはシニアディレクターの林さんが委員として関わっているものの、私たちもこのスモールコンセッションについて、まだ理解しきれていないところもあります。私たちが理解できていないとすると、なおさら地方自治体や民間の方も理解できていないのではないかと(笑)。

そこで今回は、スモールコンセッションとはそもそも何なのか、どんなことができるのか、どういう取り組みをしていくのかを根掘り葉掘り伺いたいと思っています!

馬場正尊(以下、馬場) 「日本の公共空間をもっと楽しくするぞ」と思って、2015年に公共R不動産を立ち上げた時に実感したのは「公共不動産っていうのはかくも難しいものなのか」ということでした。

そもそも公共不動産独自のルールについて詳しくなかったんですよね。プロセスから慣習から全く違うので、民間の不動産とは同じビジネスモデルにはなり得ない。その事実に、公共R不動産を立ち上げた後に気がついたわけです(笑)。

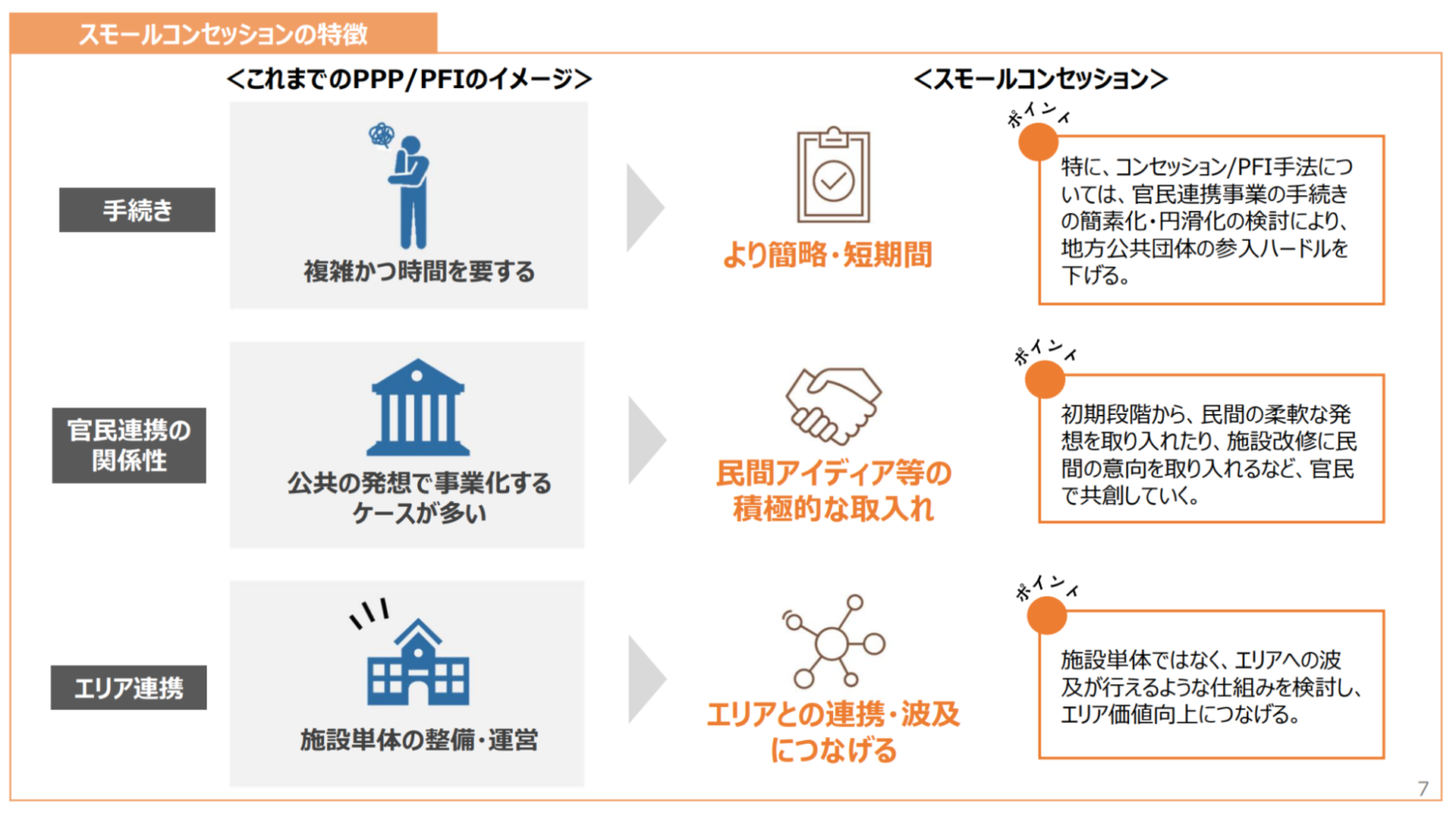

まず、活用事業者をマッチングする際の手続きに「公平性」が必要になるため、スピーディに動けない。合意形成のために議会や市民などの意見を集めるなど複雑なプロセスがあって、その難しさに直面しました。その中でもいろんな手法を駆使しながら、小さなスケールで僕らなりに公共空間の活用を手がけてきました。

ただ、そうしたハードルはあるものの、この10年余りで公共不動産の活用のバリエーションが、一気に増えていきました。事例も豊富になって「そろそろネクストフェーズに入ったかな」みたいな空気の中で、このスモールコンセッションの動きが出てきたんですよね。国土交通省が大きな公共事業だけでなく、「小さな」事業にも目を向ける、と言い始めたのは大きいと思います。

まずは、スモールコンセッションとはどういったものか、また、これまでの経緯を教えていただけますか?

粟津貴史(以下、粟津) 国土交通省総合政策局社会資本整備政策課の粟津と申します。今日はよろしくお願いします。

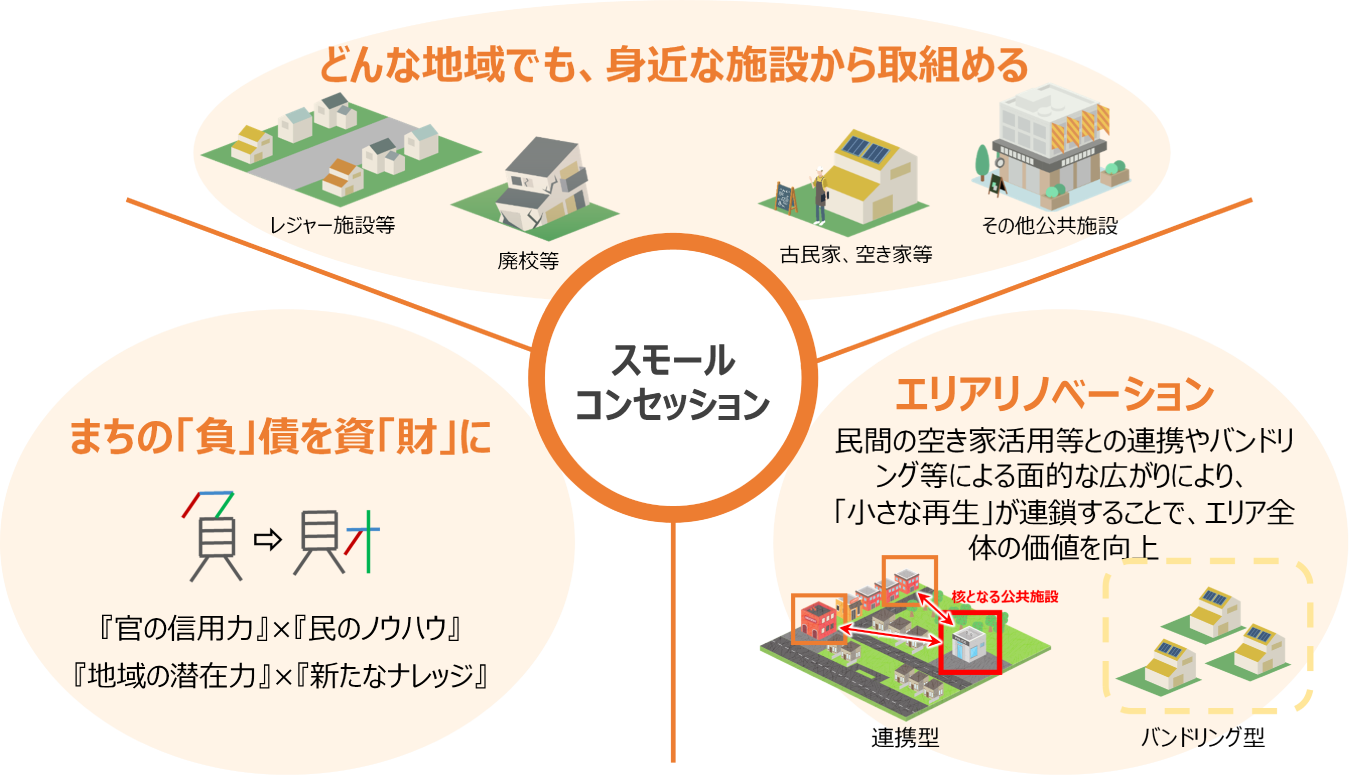

スモールコンセッションとは、

「廃校等の空き施設や地方公共団体が所有する古民家等の空き家について、民間事業者の創意工夫を最大限に生かした小規模な官民連携事業を行うことにより、地域課題の解決やエリア価値の向上につなげる取組の総称」

です。スモールコンセッションの取組を実装し、公的遊休不動産の再生・活用を行うことで、地域課題の解決・エリア価値の向上をもたらすことを目指す姿として見据えています。

出典:第3回 スモールコンセッションの推進方策に関する検討会(令和6年3月)

馬場 あくまでさまざまな取り組みの「総称」なんですね。

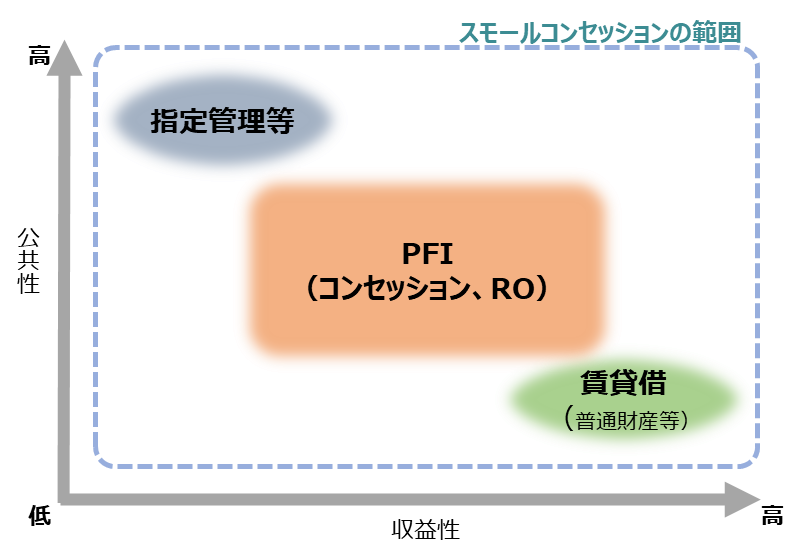

粟津 はい。まず、そもそも「コンセッション」というのは、公共施設の所有権を公共主体が有したまま、利用料金の徴収を行う公共施設について運営等を行う権利を民間事業者に設定する手法のことを指します。コンセッションは、空港や公園、スポーツ施設、上下水道など、幅広い分野で実施されています。ただ、政府全体で見ると、コンセッションの活用はまだまだ進んでいないというのが実態です。

例えば、空港分野では関西国際空港・伊丹空港や福岡空港、道路分野では愛知県道路公社が管理する道路、上下水道分野では「ウォーターPPP」と呼ばれる宮城県の上工下水道などを含め、2011年にコンセッションがスタートしてから2024年3月末までに、トータルで59件の実現にとどまっています。

そうした背景もあり、2022年1月に岸田文雄首相が施政方針演説で「コンセッションの一層の活用」に言及されました。

時を同じくして、2022年2月に当時三井住友トラスト基礎研究所 PPP・インフラ投資調査部長(当時)であった福島隆則さんが、あるメディアに「空港だけじゃない、地方に広がる「スモールコンセッション」」という題名の記事を寄稿されました。この記事では、岡山県津山市の古民家を改修した宿泊施設など、人口10万人に満たない自治体が主導する小規模な事業を紹介されていますが、主に規模の小さなコンセッション事業を「スモールコンセッション」と呼ばれていました。

当時、国交省ではこれらの動きも踏まえつつ、「小規模な自治体や地域企業でもトライしやすく、地域活性化にも資するような身近でキャッチーな取り組みを打ち出せないか」という方向で議論が進められました。結果として、福島さんよりもう少し緩く広く「空き家・遊休公的不動産等の比較的小規模な既存ストックを自治体が取得・保有しながら、事業運営(リノベーション、リーシング、管理等)は公共施設等運営事業等により民間事業者に委ね、官民連携で地域活性化につなげるPPP/PFI事業」と捉え、「スモールコンセッション」という名前で施策を進めていくことにしたのです。

馬場 なるほど。まずは国としてコンセッションを推進していこうという方向性があり、その対象を大規模公共施設に限らず、小さなスケールのものにも広げていこうという流れが生まれたんですね。

粟津 はい。政府では、公共施設の整備・運営について民間事業者の資金や創意工夫を活用していくために「PPP/PFI推進アクションプラン」を定め、毎年改定していますが、スモールコンセッションは令和5(2023)年の6月に決定されたアクションプランにおいて初めて言及されました。

続く令和6(2024年)年6月の改定では、スモールコンセッションに関する「プラットフォーム」を設置し、全国的な普及・啓発を図ること、案件増加のためにマッチング機能を強化したり、事業化の検討に支援することなど、今後の取り組みの方向性が細かく記載されました。

2024年12月にスモールコンセッションプラットフォームを設立し、いよいよ本格的にスモールコンセッションについての議論や普及・啓発・事業化の推進のための活動が始まりました。

スモールコンセッションは「手法」ではなく「方向性・ムーブメント」

飯石 一方で、今、国内で認知されている「コンセッション」というキーワードは「手法」を意味しますよね。スモールコンセッションの説明の最後には「取組」とありますが、スモールコンセッションは「手法論」ではなく「概念を包括する取組」を指すという理解でよいのでしょうか。

粟津 先に触れた福島さんの記事では「人口規模の小さな自治体によるRT(R:改修/Rehabilitate、T:権利の移転/Transfer)+コンセッションという手法を活用した小規模な事業」をスモールコンセッションとおっしゃっていました。考え方としては非常に近く、こちらの延長線上にあるのですが、より多くの人に活用してもらうためには、もっと柔らかく緩い新しい概念が必要だと考えました。このため、手法としてはコンセッション以外の賃貸借方式、指定管理者制度、民間委託方式など幅広い官民連携の手法を想定しています。こういったことから手法論ではなく、「地域課題の解決やエリア価値の向上につなげる取組」としています。

(出典:国土交通省作成資料より)

また、「スモール」という点については、事業の規模を「事業費原則10億円未満程度」としていますが、厳密に10億円未満・以上を判定して、該当するか否かを判断するというようなことは考えていません。あくまでも目安であり、最終的には地方公共団体や事業関係者で判断をしていただくこととなります。

なお、10億円という数字は、政府が2015年に決定した「多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針」を参照しています。指針では、事業費総額が10億円以上の事業である場合は、PPP/PFIをまず検討してほしいので、人口が10万人以上の地方公共団体にもそのような方向性を明確にしていただく「優先的検討規程」の策定を要請しています。

馬場 国が官民連携を促進する動きそのものは2015年から始まっているんですよね。その範囲をさらに小さいものまで広げていくような動きですね。

粟津 はい。2015年のPPP/PFI優先的検討指針は、まずは総事業費の金額が大きいものから官民連携手法を検討してほしいという意図で策定されたものでしたが、逆にこの指針により「10億円未満の小規模な事業は優先的検討の対象としなくていいんだ」という捉え方をされてしまっている面があるかもしれません。スモールコンセッションでは、こういった捉え方を払拭しようとしています。

馬場 なるほど。スモールコンセッションを手法化してがちがちにするのではなくて「まず取り組む」こと自体を支援していく、一緒に考えるという姿勢なんですね。

林・小野 有理(以下、林) 「目指す姿」で言及されている「エリア価値の向上」というキーワードも重要ですよね。小さい規模から取り組むことで、その動きが連鎖したり、エリアの核となる公共施設と連携したり、といったエリアリノベーションは、官民連携で取り組むからこその効果だと思います。

ところで、先ほど、ネーミングのきっかけとなった福島さんの論考では、スモールコンセッションを「人口規模の小さな自治体によるコンセッションという手法を活用した小規模な事業」として使われていたとおっしゃっていましたが、考え方の幅が広くなった今でも「スモールコンセッション」という名前を使い続けているのは何か意図があるんでしょうか。

コンセッションについて詳しい人であればあるほど分かりにくくなるなと思っています。

さらに話を複雑にしてしまうかもしれませんが、内閣府の推進する政策「ローカルPFI」ともすごく似ていて、対象もほとんど同じですよね。

注釈)ローカルPFIの定義:ローカルPFIは、PFI事業の推進(案件形成、事業者選定、契約履行等の一連の過程)を通じ、地域経済・社会により多くのメリットをもたらすことを志向するコンセプト。(内閣府より)

馬場 そういう混乱もあって、実は「スモールコンセッション」という名前を聞いた時、僕も最初のリアクションが「違う名前の方が良いんじゃないですか?」でした(笑)

粟津 政策的にはまずコンセッションを推進していこう、という国の大きな政策があって、その大きな流れの中に位置付けたことで、このような名称になっています。なので、ご指摘のようなイメージについては、プラットフォームを通じて会員の皆さんとも対話をしながら、スモールコンセッションとは何か、メインターゲットは何かを丁寧にお伝えしていけると良いなと思っています。「分かりづらい」という声があまりにも大きくなって、それに代わる良いネーミングがあれば変えることもあり得るかもしれませんね。

お話にあがったローカルPFIは、PFI事業を通して、地域企業の参画や事業機会の創出、地域企業の販路開拓、地産地消、地域人材の育成など地域のためになることをしようというものなので、スモールコンセッションよりも、もっと広い概念だという認識です。

馬場 2018年に始まった「Park-PFI(都市公園法改正)」も、厳密にはPFIとは少し違う仕組みですが、細かな違いは置いておいて、思い切ったネーミングにしたことで一気に全国に広まりましたよね。この「スモールコンセッション」も、「ちょっとゆるめのコンセッション」くらいのニュアンスで広まっていくといいのですが。

飯石 スモールコンセッションは手法がもう固定化されているものをキーワードにしたから、混乱を生んでしまっている面がありそうです。

コンセッションではあるけど、もっと広い範囲を扱う取り組みであるということがしっかり伝わるように工夫する必要があるかもしれないですね。

林 馬場さんは、この「スモールコンセッション」という言葉によって自分たちが手掛けてきたプロジェクトに初めて名前が与えられた気がする、と言っていましたね。

馬場 そうそう。僕たちが携わってきた公共空間活用のプロジェクトは「スモールコンセッション」だったんだ!と(笑)。名前が付いたということは、ある種のお墨付きですよね。全国のやる気ある行政職員たちが、小規模な官民連携の事業の提案をする時に、この国交省の「スモールコンセッション」の資料をセットで持っていくことができるから、話が通りやすくなると思うんです。そのメリットは大きいと思います。

関連

巨大な元百貨店を「屋根のある公園」と見立てた「iti SETOUCHI」の挑戦

使われなくなった公共施設はまとまった情報がない!?

馬場 スモールコンセッションではどういった施設をメインで取り扱う想定ですか?

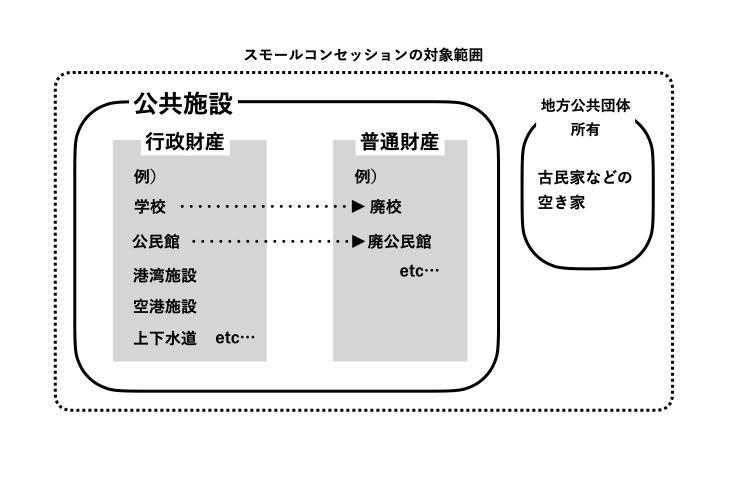

粟津 メインターゲットは公共が所有している既存の使われなくなった施設としています。特に地方公共団体が事務を遂行する、又は住民が共同利用するといった目的があるものは地方自治法上「行政財産」と位置付けられていますが、このような目的がない施設は「普通財産」となり、貸し付けや売却など活用や処分が可能になっています。このような状況なので、逆に普通財産となっている施設については、国レベルでの所管府省庁がないのが実態です。

林 えっ、そうなんですね。それは施設の使用目的がすでになくなってるからでしょうか?

粟津 そうですね。例えば、小学校ではなくなったいわゆる廃校については、その所管は文部科学省だと思われるでしょうが、実は違うのです。なぜかというと廃校は既に小学校ではないからです。

また、総務省は2014年から各地方公共団体が保有している公共施設の老朽化対策を長期にわたって総合的・計画的に管理するために「公共施設等総合管理計画」の策定を各地方公共団体に要請していました。今では全国の地方公共団体で策定されたようなので、地方公共団体が管理している施設全体を総務省が把握しているのではと思われるかもしれませんが、総務省としてはそれは地方公共団体の仕事だということで、遊休化しているかどうかなど、個々の施設の状況まで把握できていないようです。更に言えば、所有者である地方公共団体ですら個々の施設の状況の全体像を総括的に把握していない場合もあるようです。

国土交通省としては、遊休であるとか、未利用・低利用であるとか、公共施設の現状について把握できるようにして欲しいとお願いしているのですが、なかなか難しい状況です。

このような遊休化した公共施設がどこにどれだけあるかがまとめられているとすごく貴重なデータになると思うんですが。

飯石 確かに、公共R不動産を始めてから、全国各地の未利用公共施設の情報が欲しいと思うシーンは多いのですが、まとまった情報がどこにもなくて、毎度苦労しています。

公共R不動産では公共不動産の情報があたりまえに流通し、もっと気軽に公共不動産活用が進むための情報プラットフォームサイトとして「公共不動産データベース(以下「公共DB)」を2020年から運営していますが、この立ち上げには、公共施設の一元化された情報がないことへの不便さが背景にあります。

林 私たちが、使われていない公共施設が増えていることをデータで示すためにいつも使うのが、文科省が「みんなの廃校プロジェクト」にて取りまとめている廃校のデータです。つまり、廃校というカテゴリーしかまとまった情報がなくて、「公共施設」というカテゴリーの情報はまとまっていないんですよね。

粟津 現役の行政財産や元々の役割を終えたような普通財産の状況を調査し把握しているのは総務省ですが、あくまでも集計値しか把握をしていないので、どの施設が遊休化している普通財産で、次なる展開を待っている状況かということまでは調査されていません。特に、使われなくなって当初の用途で使う予定がなくなった公共施設は、通常手続きを経て行政財産から普通財産へと位置づけを変更するので、基本的にはどこの府省庁も所管していないということになるため、実態が分からなくなっており、データが存在していないのが現状です。

馬場 役割を終えてしまった建物の多くは、何らかの手続きで普通財産化されちゃうんですね。そもそも普通財産は各自治体でどの部署が管理しているんですか?

粟津 財政部局・総務部局の財産管理・財産活用・資産経営・ファシリティマネジメントなどといった名称がつく課室が担当しているのが多い印象ですね。ただ、このような部署は基本的には普通財産の管理や売却等の処分を担当しているのであって、例えばその資産を持ったまま民間事業者に活用してもらうなどの「企画」をする機能まで担っているケースはそこまで多くはないように思います。

飯石 だから、公共施設の管理から活用を一体的に考える「ファシリティマネジメント」という概念の重要性が高まり、岡山県津山市のような積極的に公共施設の利活用を行っている自治体では財産活用課が生まれているんですよね。

注釈)(スモールコンセッションプラットフォーム運営委員にも名を連ねる岡山県津山市の総務部 財産活用課長の川口義洋氏(2025年1月当時)は、「ファシリティ(土地・建物・設備など)を最適な状態で保全・維持し、自治体経営の視点から総合的・戦略的に管理・活用するファシリティマネジメント」を実践するために、2018年に津山市の組織再編を行い財産活用課を発足し、公民連携のプロジェクトを推し進めている。記事はこちら)

馬場 つまり、こういう「みなし子」をどうにかするのがスモールコンセッションの役割なのかもしれませんね。

「スモールコンセッションとは」の短い解説文の中でも色々なメッセージを感じますよね。

公共施設だけじゃなくて、「古民家等」と明記していることも気になりました。わざわざ書いているということは「古民家も対象にしていくからな」という姿勢が見えます。さらに、「遊休不動産」という単語を使ってますよね。最初はさらっと読みましたが、要するに行政財産の中で普通財産になった後に取り残されている施設に対して「対象だからね」と示すためにはっきり言ってるんだなと、お話を聞いて分かりました。

粟津 そうですね、「地方公共団体が所有する古民家等の空き家」を扱うのもポイントのひとつです。例えば、相続をきっかけに空き家の所有者となった遠方にお住まいの相続人が、もうそこには戻らないし、維持管理も大変なので解体したいとなったとします。その空き家が文化的な価値のある古民家であれば、地域の意向や今後の地域のあり方を考えた上で、地方公共団体が残すべきだと判断し、寄贈を受けたり、購入したりするケースはそれなりにあると考えられます。また、元々地方公共団体が所有している歴史的建造物や文化財についても、現状では保存することが優先されています。このため、入場料が無料でもあまり人が来なかったり、年に数回ほどしか開放されなかったりとうまく活用されておらず、維持管理費の方がかかってしまって地方公共団体の負担になっているということをよく聞きます。

馬場 多くの自治体では、膨大にある遊休不動産がどこの管轄でもなくなってしまって、管財課の人が仕方なくとりあえず塩漬けにしているということですよね。まずは、その遊休不動産を市場に出す作業が重要ですね。

前述の「公共不動産データベース」は、まさにこうした行政が塩漬けにしている遊休不動産が掲載され、可視化されると良いなと思って我々民間で運営しているのですが、当事者である行政側にはそういう意識がまだまだ薄いように感じています。

飯石 行政の遊休不動産の可視化には重要な意味があるのですが、全国的にはまだまだこれからという感じですね。このスモールコンセッションの動きとの連動に期待したいです。

馬場 行政側としては、空いている公共施設を市場に出した瞬間、地域住民や議会から税金を使う事業なのに説明がない、等の声が上がる可能性を恐れている面があるのかもしれないですね。そうした批判に対して、「空いている公共の施設はまず市場に出すのが普通だ」と言えるような空気が醸成されるといいですよね。民間の不動産情報がひとまずレインズ(不動産流通機構会員専用のネットワーク)に上がっているように、行政が所有する物件情報をひとまずオープンにするようになれば、「こういう風に使えるかも」という意見が出てきて、そこから官民連携事業に接続できます。なので、僕たちとしては、市場に出すという最初の一歩を恐れなくてもいいよ、という空気をつくりたい。

飯石 公共DBはまさにそういう意識で運営していて、都道府県に限らず、市町村でも活用いただいています。そうした動きをさらに国が後押しするメッセージが出せるといいですね。スモールコンセッションはまさにそうした「空気」をつくるムーブメントなのかもしれません。

連携し、壁を乗り越えるためのプラットフォーム

飯石 2024年12月に発足した「スモールコンセッションプラットフォーム」についても伺っていきたいのですが、これは、どんな目的で何をするための場なんですか?

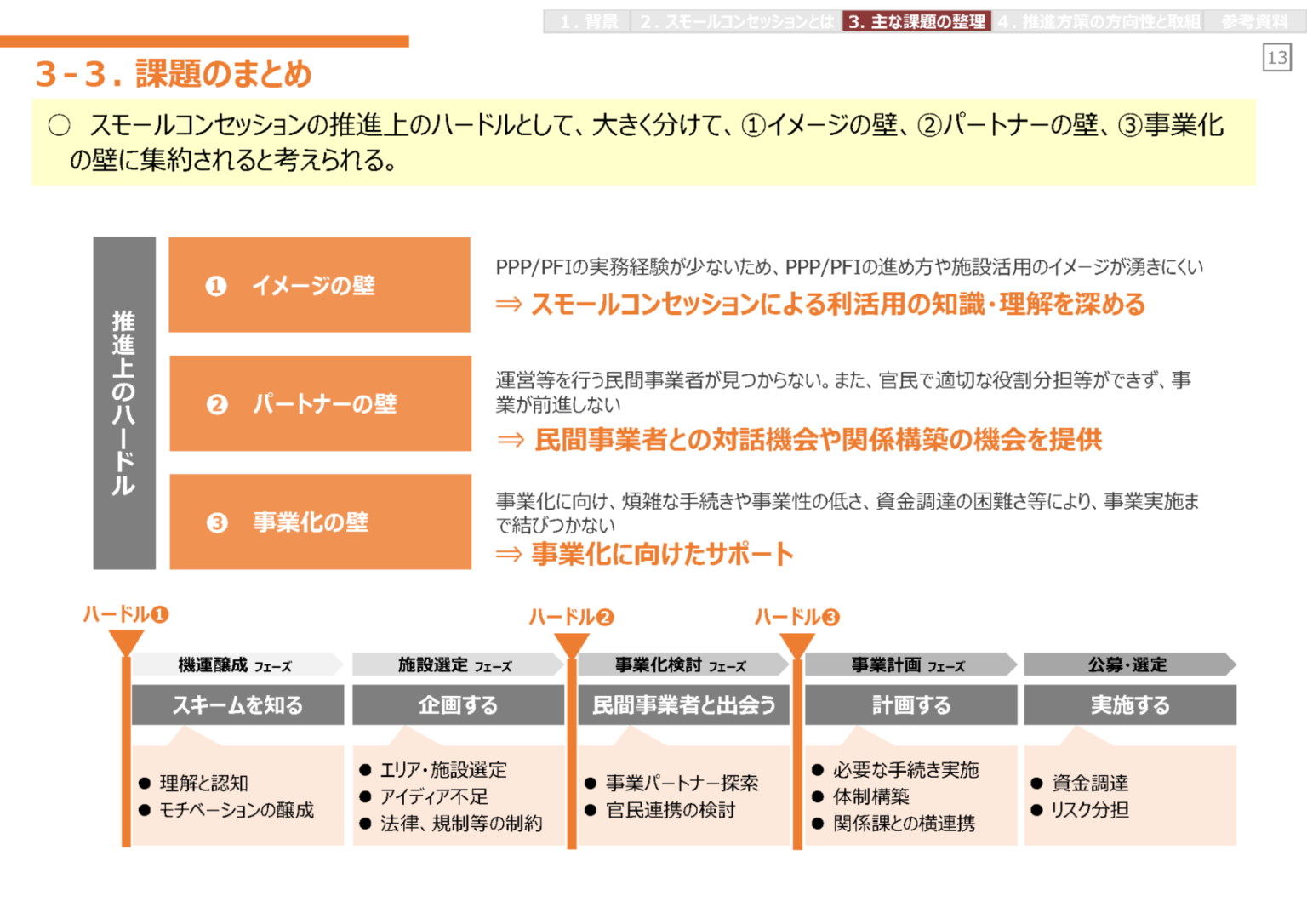

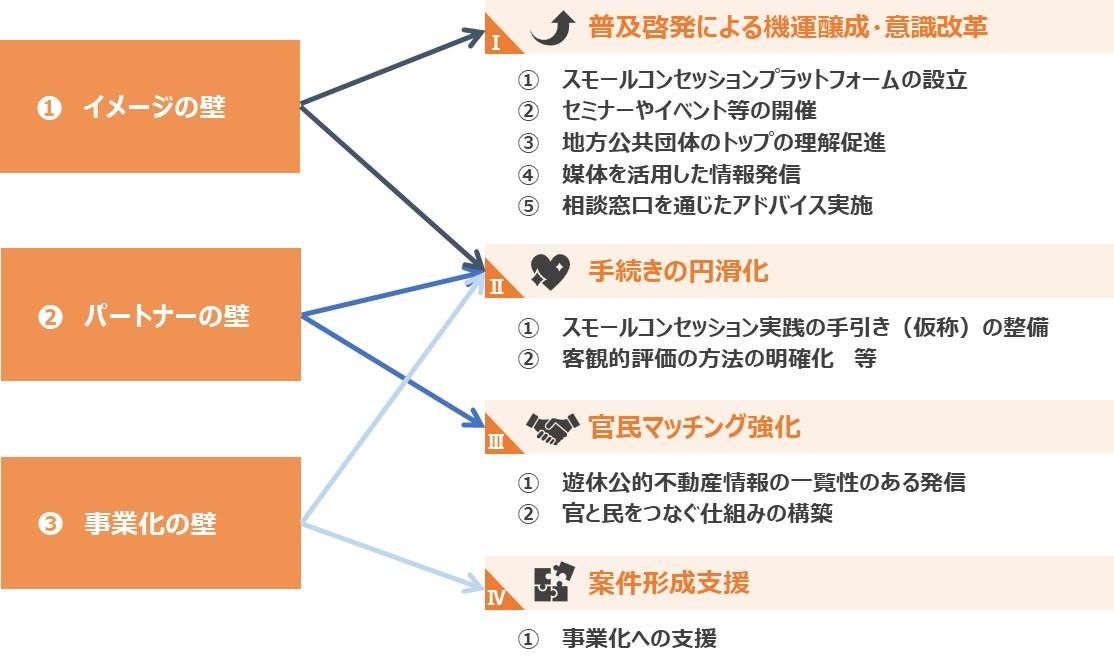

粟津 2023年度に実施された「スモールコンセッションの推進方策に関する検討会」では、スモールコンセッションにおける課題が「壁」という言葉で表現され、まとめられています。

大きくは、「イメージの壁」「パートナーの壁」「事業化の壁」という3つの壁が挙げられ、それに対する施策が記されています。例えば、「イメージの壁」であれば普及啓発による機運醸成・意識改革、事業化の壁であれば手続きの円滑化や案件形成への支援をしましょう、という風にです。

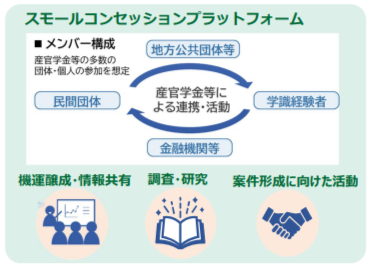

こうした壁を乗り越えていくため、まずは普及啓発による機運醸成・意識改革を行っていこうということで打ち出した施策のひとつがスモールコンセッションプラットフォームの設立です。

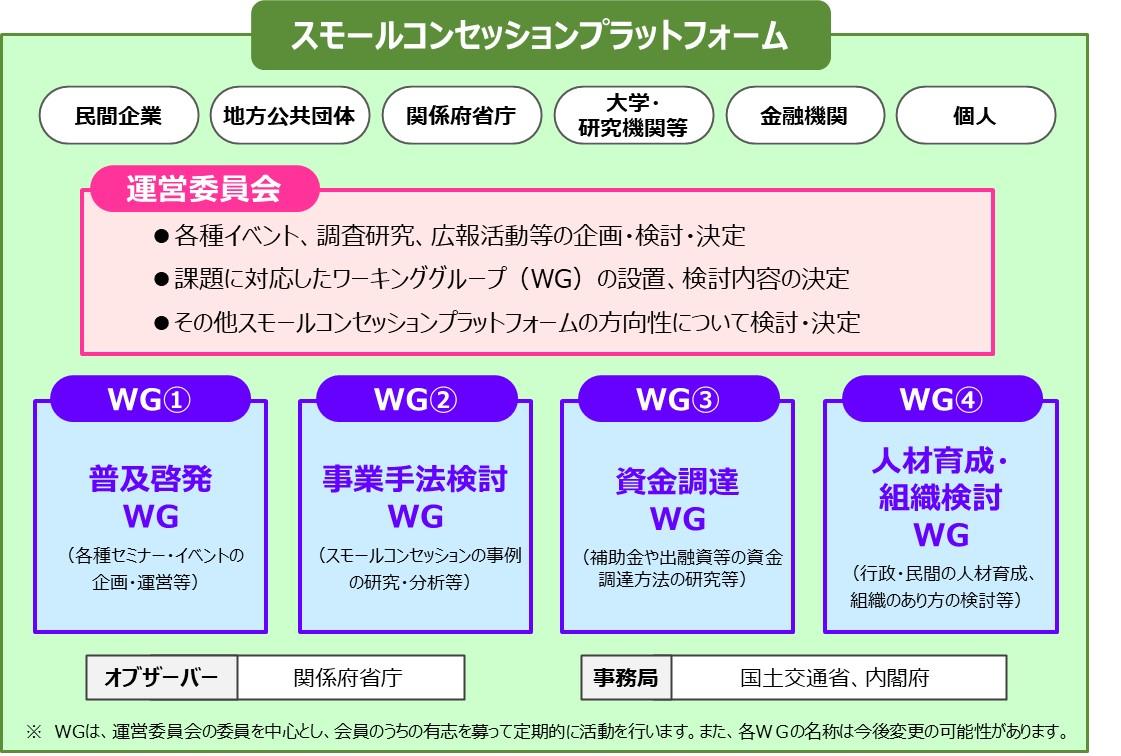

当初は「推進会議」という名前で進めていこうとしていましたが、会議という硬く権威的な雰囲気を払拭した方がいいとか、緩やかな連携や気軽な相談がしやすい場にした方がいいというご意見や議論もあり、よりフラットで柔らかい印象の「プラットフォーム」としました。また、運営については「運営委員会」を中心に回していこうというかたちになりました。こちらの運営委員会に馬場さんや林さんにも関わっていただいています。

飯石 プラットフォームの働きの具体的なイメージと現在の会員数について教えてください。

粟津 地域には多くの遊休公的施設がありますが、行政にはこれらを事業化し、再生・活用するマンパワー、ノウハウ、経験が十分にありません。一方で、民間や学術研究の世界には技術面や資金面も含め多くの知恵と実績・経験があります。これら関係者(産官学金労言の方たち)が「スモールコンセッション」というひとつのテーマについて、それぞれの関心に応じて繋がりを持ち、柔軟な協力・連携関係を結ぶことで、共に課題を乗り越え、地域の元気を実現する動きを国として後押しする場が、このスモールコンセッションプラットフォームであると考えています。

2月10日の時点で、合計で会員数は903です。民間が366、都道府県市区町村が229。関係府省庁が20、大学・研究機関が11、金融機関が34、個人が243ですね。

どうやって連携を深めるかは今後の動き次第なのですが、まずは「場」をつくることからスタートしています。

馬場 まずは連携のための場であることが素直に伝わると「気軽に入っていいんだ」と思ってもらえそうですね。

注釈)記事公開の5月14日時点では、会員数は1,042名(民間:430、都道府県・市区町村:250。関係府省庁:21、大学・研究機関:13、金融機関:40、個人:288に増加している

粟津 はい。プラットフォームの役割のひとつ目の柱として、「機運醸成・情報発信」があります。これまでは、様々な支援策や公募の情報を発信しても、行政のホームページで発信されるだけでは「締め切り間近に知りました」という声をいただいたりして、真に情報を必要としている方にはなかなか伝わらないんだなということを実感していました。

このような状況にならないよう、プラットフォームを通じて、スモールコンセッションの情報はもちろん、近い分野の情報まで、メールマガジンや専用ホームページ等で発信していきます。例えば、他府省庁や省内他局、さらには地方公共団体等からPPP/PFI関連の情報発信を依頼されることもありますし、スモールコンセッションに限らず、周辺情報を一元化して有益な情報を届けていきたいですね。今後はこれまで限られた範囲にしか届けられていなかった情報が、ある程度は真に必要としている方に広くダイレクトに届くようになると思います。また、機運醸成に資するセミナーやイベント等の開催や、先進事例に関する関係者インタビュー・対談等も企画していければと考えています。

ふたつ目の柱が「調査・研究」です。プラットフォームの会員間での課題の共有や課題に対する解決策の検討を行っていきます。また、具体的な先進事例を取り上げて研究・分析し、そのポイントをまとめた事例集や手引きとしてまとめていければと考えています。

3つ目の柱は、「案件形成に向けた活動」です。スモールコンセッションの案件化につなげるべく、個人会員や行政会員・民間会員など、相互の考えや施設の状況などを気軽に「意見交換」できるような、人と人が出会い、交流が進むような場づくりを考えています。対話する場があると気づきが生まれたり、次の展開に繋がることがあるので、そんな機会を積極的につくっていきたいです。具体的にはマッチングなどのイベントを開催したり、実務者向けの勉強会やワークショップ等を開催していければと思います。さらに、会員が主体となったアドバイザーによる助言・サポート体制を構築することも考えています。

飯石 調査・研究を役割の柱に置いたのは、まだスモールコンセッションが扱う対象がはっきりとしていなかったり、プロセスやノウハウが体系化されていないからかなと感じました。もしかしたら、既に先進的に動いている事例を「スモールコンセッション」としてラベリングしていくことで、スモールコンセッションで扱うケースや、大切にする視点のようなものが見えてくるかもしれません。

馬場 プラットフォームの役割に「励ます」「褒める」を入れても良いかもしれないね。プラットフォームは、全国に散らばった挑戦的な事例や人を互いに引き上げる機能も持つことができるかもしれない。

国と個人が直接繋がる重要性

粟津 プラットフォームでは常に会員を募集していますが、組織単位ではなく個人でも会員になれることはひとつのポイントだと思っています。

地方公共団体の方にアンケートを取ったところ、官民連携事業への庁内の理解がなく事業が進まなかったり、他の地方公共団体との横の繋がりがないという声がありました。そうした行政内部の課題解決も急務です。

スモールコンセッションプラットフォームに参加しない理由もアンケートで聞いてみたところ、「組織内の手続きがハードルである」という理由がちらほら見られたのですが、プラットフォームは個人でも入会できるので、所属組織の決裁は必ずしも必要ありません。

馬場 確かに普通は、国のプラットフォームに一個人が自分の権限で入っていいのかと思いますよね。組織を代表せずに「組織の中の個人」として入ってよいというメッセージは新しいし、強いと思います。これはぜひ多くの人に知ってもらいたいですね。

飯石 普段、全国各地で面白いことをしたい事業者や個人の方が、直接国とコミュニケーションをとる機会はないですもんね。

粟津 ご指摘の通り、意外とないかもしれません。その他にも、行政の施設所管部署はこれまでがそうであったように、自分たちで直接施設を管理しようとする傾向が強く、官民連携の視点を取り入れたものになりづらいという課題もあります。また、マネジメント層の方々が「公共施設は収益事業をしてはダメだ」という従来のイメージに捉われていることもあったりします。そういう状況の中では、官民連携の機運は生まれませんし、経験を積むこともできないので、庁内での理解も進みません。個人で参加できれば、その方が周りに伝えていく材料を得ることができ、人材育成や組織改革にもつながっていくのではないかと思います。自らの行動や活動を広げていくためにも、まずは自分の意思で入っていただくことが重要だと思っています。

馬場 プラットフォームに参加している人たちがマネジメント層になった瞬間に、ガラッと状況が変わるかもしれません。だから、プラットフォームの運営は、ある意味未来への「種まき」なのかもしれない。

現代は、大きい組織が個人の一言によってポジティブにもネガティブにも揺さぶられる、いわゆる「個人の時代」です。そういう時代の空気感が上手く作用すると「行政の中の個人」としてやる気のある方に「うちの組織変えるぞ」というモチベーションが生まれるのではないかと思います。

スモールコンセッションを通じて全国的なムーブメントをつくっていくと、自ずとそういう人が増えてくるのではないでしょうか。

矢ヶ部慎一 行政職員の参加ももちろん重要ですが、「地域を良くする」という文脈でしたら、地域の民間企業に参画してもらうことも重要になってくると思います。少なくともこれまでの大規模なPFI事業でコミュニケーションを取ってきたような大企業ではない、小さいながらも地域に根付き、地域を支える事業をやっているようなローカルな民間事業者の方の参画が必要になってきますよね。彼らにこそ、スモールコンセッションのような取り組みを知ってプラットフォームに参加してもらえるとよいのかなと思いました。

飯石 そうですね。私たちも公共R不動産を通じて公民連携事業に10年くらい取り組んでいますが、実際に地域で事業を行う民間プレイヤー側の方と、行政の方が直で出会えると、津山市の事例のように、事業化に向けての具体的な動きが生まれると感じています。

スモールコンセッションの向かう先は?

林 スモールコンセッションをムーブメントとして考えることは重要ではありますが、とはいえ「PPP/PFI推進アクションプラン」に紐づいているものでもありますよね。ある程度の共通目標・市場規模の目標は課せられていますか?

会員になった人から「スモールコンセッションはこの先どうなっていくんだ」と聞かれているものの「まだ分からないので少し待ってて」と話しているので、国がゴールをどこに設定するのかは気になっています。

粟津 スモールコンセッションのゴールは我々から一方的に提示するというよりは、皆さんと議論しながら決めていきたいと思っています。

馬場 本気で自分の事業を実現させようとしている人ほど、ゴール設定が気になるでしょうね。

飯石 ゴールが設定されると、そこに紐づく補助金・交付金なり金融機関の融資メニューなどが整ってくるでしょうし、それによって誰の助けになるかが明確になるかもしれないですね。

林 初期段階はムーブメントをつくるために、メディアとしてのプラットフォームも有効ですが、単なる情報交換の場にとどまっては、プラットフォームにずっと参加し続けられるか分からないという人はいるのではないかと思います。

例えば、「手続きの緩和」について今はあまり議論の俎上に載っていませんが、検討会では取り組む施策のひとつとして入っています。

手続きの緩和によって具体的に何がどう変わるかは、本気で事業に取り組みたい人ほど気になる部分です。具体的な施策が2年後に実現するのか、5年後になるのか、民間企業としてはそのスピード感は知っておきたいと思っているのではないでしょうか。

出典:スモールコンセッションのコンセプトについて

馬場 国交省が主語になる場合は、すべてのコンセンサスを取って発表しなければならなくて、どうしてもゴールを示すのが遅くなってしまいます。運営委員会というある程度フラットな組織があるプラットフォームから目指すべきゴールを国交省に示すのが良いかもしれませんね。早めにゴールを打ち出して、できること・できないこと等、色々な意見を交わしチューニングしていく模様をプラットフォームの中で劇場的に見せていくのも面白いかなと思いました。

飯石 今日は質問攻めにしてすみません(笑)。 最後に、スモールコンセッションについて関心をお持ちの方に向けて何かメッセージがあれば。

粟津 スモールコンセッションに取り組むことで、はじめは個としての建物の再生や活用だけかもしれませんが、そういう事例がどんどん生まれてエリアに広がっていくと、まち全体の活性化、地方創生に繋がっていくと考えています。まずは気軽にスモールコンセッションプラットフォームに参加するだけでも、まちがどうあるべきか考えるきっかけになると思います。行政職員の皆さんは「個人として」でいいのでプラットフォームにぜひ参加していただいて、何が重要でどう進めていっていいのかという勘所をつかみ、自分が属している組織の中でも展開していってもらえることを期待しています。

また、民間事業者や個人の方にも、地元の公共施設を活用して地域を盛り上げたい、事業機会にもつなげたいという想いを持っている方にはぜひ参画いただけたら嬉しいです。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

馬場 本日はありがとうございました!

(2025年1月27日、Un.Cにて収録したものに一部加筆・編集)

粟津貴史(あわづ・たかし):国土交通省総合政策局社会資本整備政策課(併)環境政策課(併)共生社会政策課(併)政策課企画専門官)2001年国土交通省入省後、本省住宅局、道路局、関東地方整備局に赴任、川口市役所、内閣府(防災担当)への出向後、内閣総理大臣補佐官秘書官等を経て、現職。