2018年、札幌市図書・情報館(以下、図書・情報館)は、札幌市の中心地にある複合施設「札幌市民交流プラザ」の一角にオープンしました。

ビジネスパーソンのための図書館として「はたらくをらくにする」をコンセプトに掲げ、仕事や暮らしに関する本や情報を提供するほか、ビジネスにまつわるトークイベントや、主に中小企業を対象としたビジネス支援も行われています。

知的好奇心が刺激されたり、仕事の課題が解決できたり、ふっと気持ちがラクになったり。ここはもはや従来の「図書館」という枠組みでくくれない、独自の価値を提供する場所であると感じました。

どのようなプロセスでこの場所が生まれたのか。「はたらくをらくにする」というコンセプトを実現するためにどのような空間づくりや運営の工夫をしているのか。札幌市図書・情報館の立ち上げを担った初代館長の淺野隆夫さんにお話をうかがいました。

(取材・文:中島彩、吉田愛音)

淺野隆夫さん プロフィール

札幌市 中央図書館 調整担当課長(総務省地域情報化アドバイザー、北海道武蔵女子短期大学非常勤講師)

札幌市役所の地域情報化セクションを経て、 2010 年に図書館へ異動。2014年に「札幌市電子図書館」を立ち上げた後、「札幌市図書・情報館」のコンセプトづくりから着手、2018年の開館と同時に初代館長を務める。ライブラリーオブザイヤー2019の大賞とオーディエンス賞を受賞。2020年から現職となり、オーセンティックな中央図書館の業務も図書・情報館に併せて所管している。

2022年10月からは新ポストに就き、新しい図書館のスタイルをさらに構築していく。

「立地を活かしましょう」

図書・情報館が入居する札幌市民交流プラザは、札幌市時計台の隣のブロックで、ビジネス街の中心地に位置しています。施設内には図書館のほか、劇場やアートセンター、カフェやレストランなど複数の機能が備わっています。

2030年以降の北海道新幹線延伸を見越したこのエリアでは再開発プロジェクトの動きがあり、札幌市民交流プラザもその一角で誕生しました。札幌市の中央図書館が中心市街地から離れた場所にあるため、市民からはかねてより「まちなかに図書館がほしい」と要望があり、この再開発を機に新たな図書館の整備が決まったそうです。

一般的に図書館では世代問わず全市民に向けたサービスが提供されますが、ここでは明確に“はたらく人”をターゲットに「はたらくをらくにする」というコンセプトを掲げています。このコンセプトについて、淺野さんは「立地を活かすことから考えた」と計画当初を振り返ります。

「ここはビジネス街の中心地です。近くを流れる創成川をはさんで西側は大企業をはじめとする旧来のビジネス街で、東側は再開発が期待されている中で新しいビジネスが生まれてくるエリア。こうした立地で我々がなにをすべきかを考えたとき『働く人の支えとなる存在になっていきたい』とコンセプトが生まれていきました」

本を貸さない図書館

中心市街地の複合施設に入居することになった図書・情報館は、利便性がありつつも「狭さ」の課題がありました。1500㎡という公民館の図書室ほどの面積ゆえ、本は4万冊しか置けず、バックヤードが準備されないことが判明。

そこで生まれたのが「常に最新の情報を置く」という方針です。ロングセラーを除いて古い本は棚から外れ、新しい本と入れ替わっていきます。「はたらくをらくにする」のテーマに基づき、絵本や小説はありません。

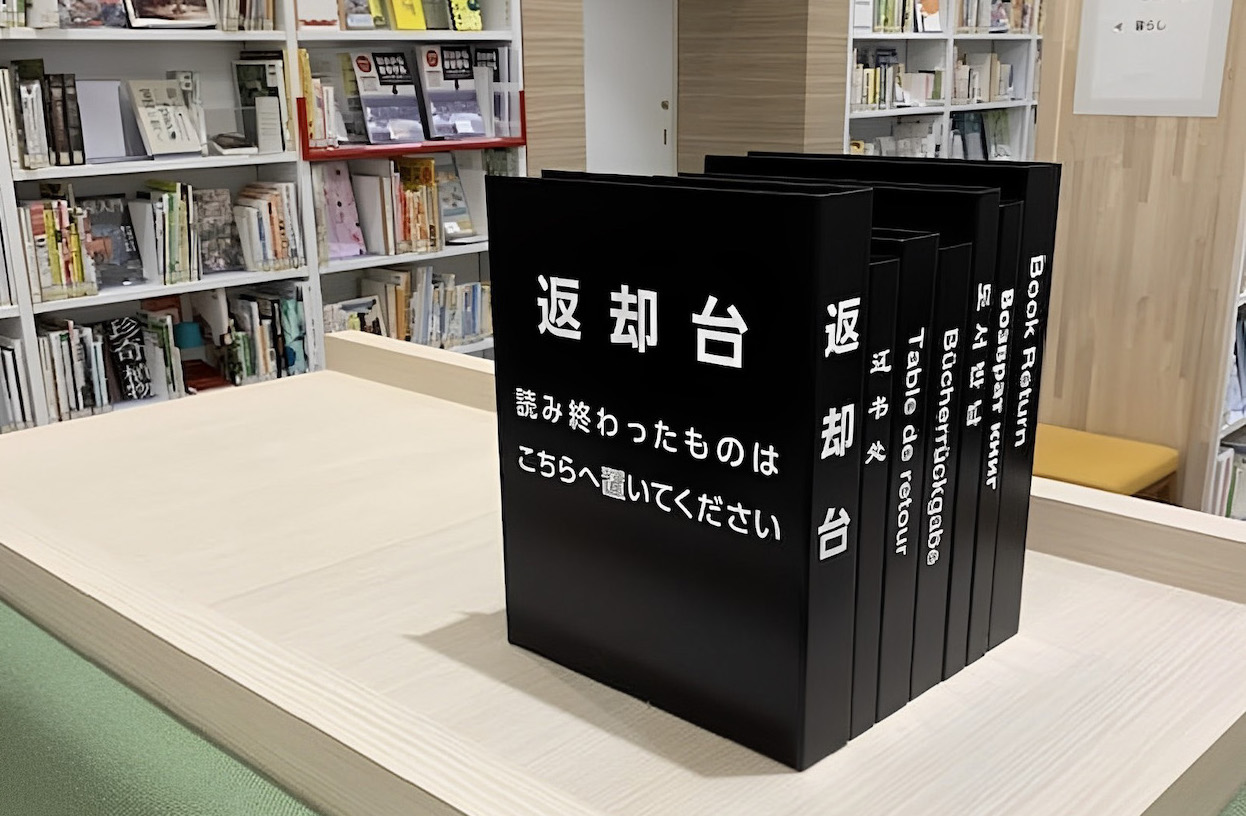

もうひとつ生まれた方針が「本の貸し出しをしないこと」。多くの新刊は予約が集中し、1人が借りると2週間は棚に戻らず、年間に26人ほどの手にしか渡らないのが現状です。「『本を貸さない』という方針は、最新の情報を平等にシェアするためにはどうすればいいかを考えた結果です」と話す淺野さん。図書・情報館では3ヶ月で80回以上読まれた本もあり、「いつでも新しい本が読める」といい反応が集まっているそうです。

すべての本にはICタグが付けられており、返却台に戻すことで読まれた本が計測され、集計データは選書や配架に生かされていきます。棚から外れた本は、中央図書館に移管することで後に市内で貸出し可能になっていくとのこと。市内の図書館との連携によって実現している仕組みです。

まっすぐ斜めに開けた空間

斜めに開けた空間づくりも狭さゆえの工夫です。2階では一本のメイン通路が斜めに通り、静かなリーディングルームやPC作業ができるワーキングエリア、ミーティングルームなど、あらゆる機能が閉塞感なく盛り込まれています。ゾーンによって照明の明るさや棚の色、カーペットの毛足の長さまでが計算されていることも快適さの秘訣です。

2階の座席の多くは予約制で、7日前からウェブで予約できるほか、館内の端末でも予約が可能。ちょっとした隙間時間を有効活用できるので、忙しいビジネスマンにはうれしい機能です。1階のゆったり座れる椅子や2階のソファー席、本棚の間にあるベンチなどは予約不要で、気分や用途に合わせて座席を使い分けることができます。

人に寄り添う本棚づくり

図書・情報館の大きな特徴のひとつが、オリジナルの本棚づくりです。日本十進分類法には基づかず、WORK(仕事に役立つ)、LIFE(暮らしを助ける)、ART(芸術に触れる)の3つのカテゴリに分かれ、オリジナルのテーマに沿った本が並べられています。

LIFEのエリアには「家族」や「暮らし」「人間関係」など、さらに細分化して「コミュニケーション」「ジェンダー」「恋愛」「結婚」「親子関係」などがあり、ARTのエリアには現代アートの作品集や写真集、アートプロジェクトに関する本、デザインに関する実践書などが揃っています。

「私たちが行っているのは、ビジネス支援ではなく“ビジネスパーソン支援”です。健康やお金のこと、あるいは大切な人との関係に悩んでいたらいい仕事はできないですよね。現代ではアートやデザインのクリエイティブな思考なしではビジネスはつくれません。『はたらくをらくにする』に向けて全方位的にテーマを考えています」

館内を歩いていると、表紙が面出しされた本や本棚にあるテーマなどが目に入り、まるで多方向から話しかけられているように感じます。「人前で話す準備」「上司の苦悩」「ひとりは楽しい」など、ふと共感したり興味がそそられるテーマばかりで、思わず棚に手が伸びて本を読み込んでしまうこともしばしばです。

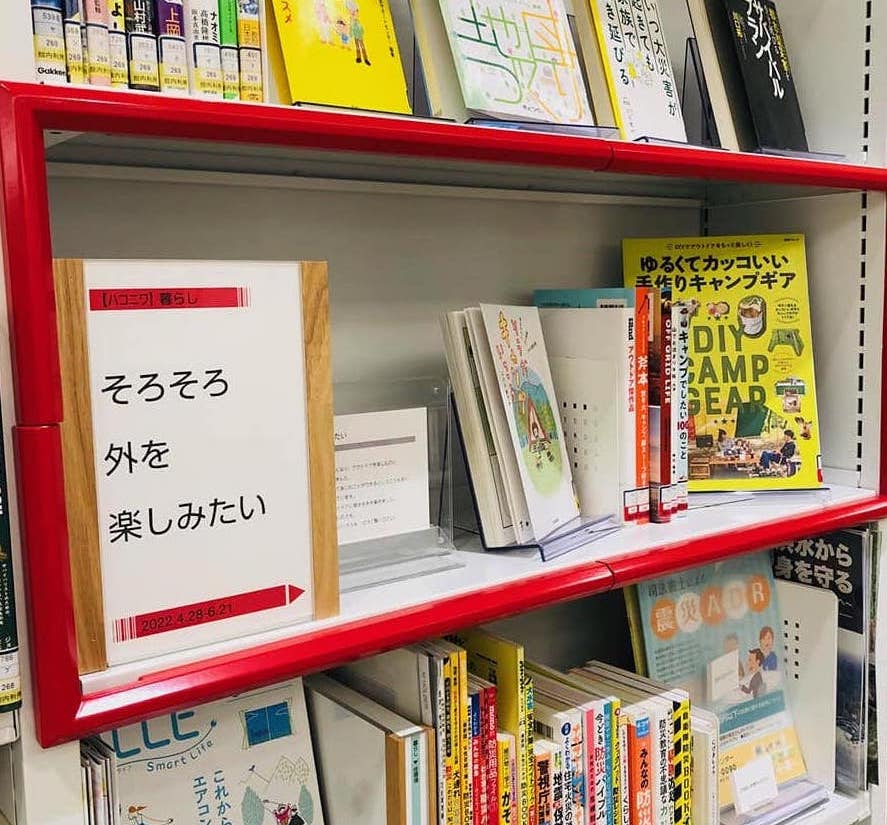

赤い枠で囲われた「ハコニワ」という期間限定コーナーでは、旬な話題やエッジが効いたテーマが司書さん独自の目線でピックアップされています。添えられたメッセージにも心が掴まれます。

こうした本棚は16名の司書のみなさんが棚ごとに担当し作成しています。司書のみなさんが日々アンテナを張って人々の悩みや話題を選出し、キャッチーなテーマと等身大のメッセージを添えることで、手に取りやすい棚づくりを心がけているそうです。

こうした人間味あふれる棚づくりの裏には、利用者も司書も一人ひとりを大切にしたいという淺野さんの考えが反映されています。

「みなさんの人生に寄り添いたいなと思っているんです。まずは『どんな人がここの棚の前に立つだろう』とリアルに考えること。例えば『身近な人ががんになったら』というコーナーでは『メンタル』『在宅介護』『家のリフォーム』『法律』『お金』など関連しうるあらゆるテーマの本が近くに並びます。課題は人の中にあって、それらは繋がっています。だから全方位的に考えること。司書が迷っているときには『困っている友達に、胸を張って紹介できる棚づくりをしてください』と話しています。

本棚は花壇のようなものだなと思うんです。どんな花を植えようかなと考えたり、水をあげたり、雑草を抜いたり。花壇の手入れをするように、司書の専門性や一人ひとりの思いを最大限に発揮することがこの図書館の魅力をつくっていくと思っています」

ビジネスパーソン支援

2階の中央に構える「リサーチカウンター」は図書・情報館の要といえる存在です。ここでは司書によるレファレンスだけでなく、起業、金融や法律などの専門機関と連携した「出張相談窓口」など、あらゆるビジネス支援が行われています。具体的な流れとしては、まず司書が相談者にヒアリングし、テーマに関連する本や資料を提案して課題を明確にしていきます。課題が具体化したところで、定期開催する「出張相談窓口」の専門家によるアドバイスによって課題を解決に導いていきます。

「多くの人の課題は実に曖昧です。ですから大事なのはQ&AのQをつくること。この人は何を求めているのかを明確にして、実現するまでのロードマップを描くお手伝いをすることが図書・情報館の役割です」

こうしたサポートを通して、年間11件の起業に繋がった年もあるそうです。専門の相談窓口に行くのはハードルが高く感じますが、図書館であれば本を読みに来たついでに相談できます。そんな気軽に話せる環境づくりがポイントです。

他にも、豊富な資料や専門書、企業情報や商圏分析が見られるデータベースなど、あらゆる面からビジネスパーソンを支えています。

「フリーランスや中小企業の人たちの中には、高額な専門書やデータベースを持てない人もいるはず。大企業とは少なからずハンデがあると思うんです。それならば図書館で“みんなの資料”として使えるようにすればいい。あらゆるハンデを小さくしていくことは行政の仕事だと思っています」

最新の情報は“人の頭の中”にある

本や相談窓口だけでなく、イベントでも情報が発信されています。「最新の情報は、本でもインターネットでもなく、人の頭の中にあります」と話す淺野さん。1階では、あらゆる業界の専門家や経営者などをゲストに招き、年間24本以上ものセミナーが開かれています。

ひとつだけルールにしているのは、イベントのテーマを本棚とリンクさせること。トークの中で「今日の話に関連した本は◯番の本棚にあります」とアナウンスされます。イベントをきっかけに背中を押されたら、すぐにセルフラーニングに繋げていき、その中からリサーチカウンターへの相談が生まれ、新しいビジネスの後押しになっていく。そんな流れを描きながら、図書・情報館だからこそできるイベントづくりが行われています。

同じく1階には、作品展示やイベントができるスペース「SCARTSコート」とカフェ「MORIHICO(もりひこ)」が併設されています。カフェで購入した飲み物は図書・情報館に持ち込むことができ、本をカフェに持ち込んでゆっくり読むことも可能。カフェ内にも図書・情報館の本棚が設置されており、図書館とカフェとの協働によって新しい情報の出会いを創出しています。

ダウンロードできない価値

こうしたユニークなサービスの数々は、淺野さんの10年以上にわたる図書館での試行錯誤を経て生まれてきました。

さかのぼること2010年、ITのセクションに長らく在職していた淺野さんはまさかの図書館へ異動になり、その後は“図書館×IT”として5年にわたって電子図書館の開発を行ってきました。札幌市では2014年から「札幌市電子図書館」として電子書籍の貸出や書庫に眠る貴重な図書の電子化を開始したほか、ネットで本を予約し、地域の図書館や関連施設で本が受け取れるサービスが整っています。

「年々ネットでの本の取り寄せが増えていて、特にコロナ以降は電子図書館の利用者が3倍近くに増えました。札幌市では43箇所の図書館や図書室でネット予約した本の受け取りができますが、ネットを使うことで利用者にとってはひとつの巨大な図書館に見えているはず。つまり図書館がクラウド化しているというわけです。

それでは図書館は便利に本を手配する場所であればいいのかというと、そうではないと考えています。電子化の効率性や利便性を追求しながら、同時に人と本を偶然に結びつけたり、本で学ぶモチベーションを喚起させたり、人と交流する仕組みをつくったりと、『ダウンロードできない価値』が必要だと思いこの場所をつくりました。

これからは『図書館のクラウド化』と『ダウンロードできない価値』の両輪でやっていかなければならないと思っています」

エンベデッドライブラリーがつくる未来

これからの図書館のあり方として、淺野さんは「エンベデッドライブラリー(組み込み型図書館)」というキーワードも掲げています。

エンベデッドライブラリーとは、図書・情報館のように、従来より小規模になり、専門化して、まちの中に溶け込んでいく図書館のこと。こうした情報の拠点がまちの中に組み込まれていくことで、人が集まる場や課題を解決する場として機能し、エリアの価値をあげていく要素にもなっていくはず。今後は公共・民間を問わず、まちの中心部の複合ビルに蔵書4万冊くらいの図書館を入れていくのがトレンドになっていくだろうと淺野さんは見据えています。現にエリアマネジメントや再開発関係者、地権者の視察が増えてきているそうです。

「この周辺ではビルの建て替えや再開発が進んでいくことでしょう。これから札幌のまちなかに図書・情報館の分館のような場が生まれていくように、地権者のみなさんにはここのノウハウを提供して、新しい場づくりのお手伝いをしていきたいと思っています」

「図書館をつくったつもりはないんですよ」

インタビューの中で出会ったこのフレーズが強く印象に残っています。

すべては「人々に情報を届ける」ため。働く人のニーズを見極め、それを実現する手段を本質的に考え抜いたことで、本を貸さないこと、独自の本棚づくり、空間設計、リサーチカウンター、イベントなど独自のアイデアが生まれていきました。

「私たちは本(図書)を得意としていますが、相談窓口やイベントでも情報を提供しています。つまり知りたいのは『情報』ですよね。『図書の館(やかた)』よりももっと適切な言葉があるはずだと。だからここは『札幌市図書・情報館』という名前なんです」

現役世代である私は、初めてこの場所を訪れたとき「自分のための場所だ」と思いました。いま読みたい本があり、リアリティのある本棚のテーマがまるで自分に問いかけてくるかのように感じるのです。情報の鮮度は空間の印象からどことなく伝わってくるもので、新たな出会いに誘われるような高揚感もありました。ここの利用者の多くがきっと同じように感じているはず。この場所にどれだけの人が救われ、背中を押されているのだろうかと想像します。

一人ひとりに寄り添うまちの情報拠点。エンベデッドライブラリーの構想によってこの場所のエッセンスがまちに散らばっていく未来に思いを馳せながら、札幌のまちを後にしました。

画像提供:札幌市図書・情報館

関連

図書館は地域の人財データバンク。町と人に寄り添う「紫波町図書館」の仕組みとは