公共空間とアートについて考えていきます!と宣言してみたものの、論点が多すぎてどこから考えればいいのやら。手始めに、広場に設置されたパブリックアートを題材に、公共空間におけるアートには何が求められているのか、考えてみたいと思います。

自分のまちを代表するような広場に(そもそも日本には西洋における広場的な広場空間がないのでは、という議論はさておき、駅前広場でも何でも、そのような場所があるとして)アート作品を置くなら、どんな作品がいいでしょうか?

ロンドンのトラファルガー広場(Trafalger Square)には、第四の台座(Forth Plinth)という台座が設置されており、1999年以来、2年に一度、コミッションにより選ばれたパブリックアートが置かれています。そのアートをめぐる言説をたどり、トラファルガー広場という公共空間におけるアートがどんな批評にさらされてきたかを紐解いてみたいと思います。

トラファルガー広場とは

トラファルガー広場は、年間6000万人が訪れる、英国随一の観光名所です。ゴッホのひまわりなど世界の名作が並ぶナショナルギャラリー、バッキンガム宮殿へ通じる大通りなどに面し、集会、抗議、大規模イベントなどに広く使われています。催しがなくとも、広場には大道芸をする人、休憩する人、写真撮影する人、鳩に餌をやる人など様々な人がおり、特別な空間であると同時に日常の空間でもある広場です。

広場にアートが置かれるようになった経緯

1994年、新聞の投書をきっかけに、それまで約150年にわたり銅像が設置されてこなかった台座について、何を置くか考えてもいいのでは、という議論が沸騰。1999年に実験的に行われた現代アートの展示が好評を博し、以降ロンドン市の権限で、Fourth Plinth Commissioning Groupと呼ばれる、アーティスト、作家、テレビキャスター、ギャラリーやアーツカウンシルのディレクターなど10名からなるパネルにより選出された作品が展示されています。

以下に、歴代の作品とその作品に寄せられた批評を紹介していきます。

広場に足りないものは何?

広場の他の3つの台座にはネルソン提督はじめ二人の将軍の銅像があり、広場は戦勝記念の場としての性格を色濃く持っています。そこに挑戦したのが2005年にMarc Quinnが制作したアリソン・ラッパーというアーティストの大理石の彫像です。生まれつき四肢に障害があり、モデルとなったとき妊娠8か月だった彼女の像は、2012年のパラリンピックでも登場しアイコンとなりました。作者であるMarc Quinnは「広場には女性らしさが必要だと感じた」と述べており、当時の市のプレスリリースでも、「銅像や記念碑の対象は誰であるべきか、という我々の概念」に疑問を投げかけていると評されています。一方で、この作品に否定的な声の多くは、その理由を作品が「市民の合意」ではなく「委員会」によって選ばれたことにあるとし、「エリートたちが、この像が障害を再考するよう市民を「挑発」するのに役立つだろうと考えて選んだのだとしたら、それは市民に対する侮辱である」批判しました。

民主的であるとは?

2009年、Antony Gormleyは、100日間、全英から抽選で選ばれた2400人に各1時間ずつ台座の上に立ってパフォーマンスしてもらう、というインスタレーションを行いました。参加者の居住地域は全国の人口構成比率と同じになるように選ばれました(スコットランドから207人、イングランド南西部から333人、というように)。この様子は台座に取り付けられたカメラから全国に中継。広場の他の像(既にこの世を去った人の動かない銅像)と対比して、生身の人間による、「英国を映し出す生命力あふれるポートレート」であるという賛辞で迎えられましたが、台座に立った人々の服装は様々で、コスプレに被り物、何も着ない人も現れ、「公共空間の威厳を損なう(※)」といった批判も寄せられました。

アートじゃなきゃだめなのか?という揺り戻し

2009年には、広場は戦争功労者を称えるべき場所である、という保守派の揺り戻しにより、第一次世界大戦で活躍したサー・キース・パークの銅像が置かれました。ちょうど市長交代のタイミングで軍関係者からの大規模なロビイングがあり、期間限定という条件で実現。数か月後に別の場所に移設されました。

人間以外の像も多数

そのほか、色や素材、銅像の題材も様々に変遷しています。

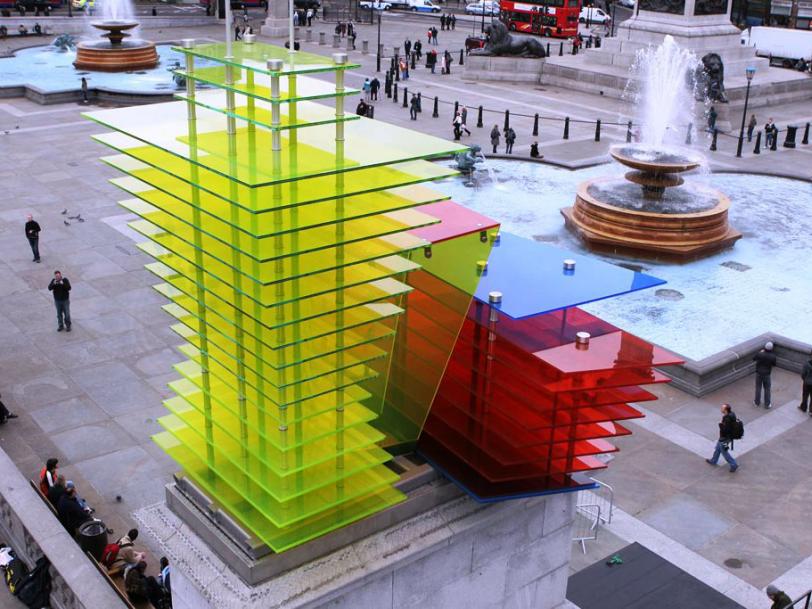

はじめて原色が用いられたのが、2007年のThomas Schütteによる‘Model for a Hotel’。周囲の景観と調和しないという批判もありましたが、その後もカラフルな作品が採用されており、その先駆けと言えます。

20年以上にわたり内容を変化させてきた台座の現在

2022年9月にお目見えした最新作は、Samson KambaluによるAntelopeという作品(トップ画像)。

マラウィ出身の牧師で汎アフリカ主義者のJohn Chilembweと、European missionary(宣教団)の John Chorley の、実際の写真を立体化した銅像です。二人は当時のマラウィはじめ植民地の多くで黒人が白人の前で被ることを禁止されていた帽子をかぶっており、植民地主義に抵抗したChilembweはこの写真が撮られた1年後に植民地政府により殺された歴史があります。

時代の流れや政権、市民の声により内容を変化させつつ、アートの場として20年以上にわたり公共空間にあり続ける第四の台座。それぞれのプロジェクトが2年という期間限定であることも、作品がいろいろな人の声を代表することを可能にしている要因かもしれません。この台座は、広場とアートの公共性を問い続ける役割を担っていると言えるでしょう。

松田さん

松田さん

矢ヶ部さん

矢ヶ部さん

公共R不動産研究所では、日本における公共空間とは何か、という定義自体を問いたいと考えているので、その手始めに、まず海外の事例を紐解いてみるというのはいいかもしれないね。

飯石さん

飯石さん

西洋では広場の持つ機能として政治や軍事、宗教の集会の場、そして民衆の運動の拠点となるようなものが一般的だよね。日本とは成り立ちの経緯も違うし、民主的な場という意味合いがある故に、日本よりも「わたしたちの場所である」という意識が強いんだろうな。

岸田さん

岸田さん

批評の中に「公共空間の威厳を損なう」っていうのがあったけど、そもそも公共空間に威厳があるっていう前提があるのがすごいと思って。これって国によっても、例えば中国とアメリカとでは公共空間に対する考え方やそこで求められるもの、許容されるものがだいぶ違うんだろうなと。権威者と大衆の関係性や市民の権利によっても変わってきそうというか。

飯石さん

飯石さん

全国各地でアートプロジェクトを推進している方に先日話を伺った際、「普段の生活に違和感を持ち込むことで価値観を揺さぶり、新しい変化をもたらすということをアートの役割としてずっとやってきたけれど、継続するための仕組みや評価軸が整備されていないのが課題だ」とおっしゃっていたのが印象的でした。アートが行政の政策に落とし込まれた瞬間に、短期的な効果測定に終始してしまい、動員人数などの多寡で判断されて継続しないのが課題だと。この第四の台座は効果測定を目的としてないんだもんね?

松田さん

松田さん

ここに置かれる人は国を代表する、ナショナルアイデンティティを体現する人であるべきである、という市としての方針はあって、銅像として誰を置くかについても、サッチャー元首相などいくつか候補が挙げられていたようなのですが、「COOL BRITAIN」をスローガンにアートでイギリスを売っていこうという時代だったこともあり、銅像ではなくアートを据える場になりました。市の政策としては、市内の小学生を対象に、台座に置かれたアートを題材にしたアートコンテストなどをやっていたりもします。

矢ヶ部さん

矢ヶ部さん

アート教育の素材にしてるんだ。僕も以前関わった再開発案件でギャラリーの地権者から、空地部分に何か置けるように台座を設置したいと言われたことがあって。空いたところにポンと置くわけにはいかず、設置物をワイヤーで固定しつつ荷重にも耐えるような下地が台座には必要なんだそう。

飯石さん

飯石さん

台座があることで置くものに権威性や象徴性が生まれる、ということもあるかもね。公共空間でのアートプログラムやパフォーマンスでも、ステージでやるのと道端でやるのでは、内容が同じでも受け取られ方や表現の仕方そのものも変わってくる。

内海さん

内海さん

日本で公共空間に置かれるアートって、景色というか、風景の一部として心地よい側に寄っていきがちだと思うんです。表現が過激だったりする時にだけ話題になる程度で、ここまで積極的にいろんな立場の人が参加する議論にならない印象があります。それって公共空間でのマナー意識や、できることが少ないよね、というのとも重なると思って。

矢ヶ部さん

矢ヶ部さん

日本では議論が起こらない範疇のものを設置しているというのもあるかもしれないね。

高松さん

高松さん

一観光客としてロンドンを訪れた僕では気づかなかった視点だったけど、在住市民だからこそその変化に気づけて、変化ごとに議論を呼ぶきっかけとしてこの台座が機能していると考えると、まさしく市民のための公共空間であり、市民のためのアート活動と言えますよね。

内海さん

内海さん

公共空間にも、その場所に何かを置くことが国家の権威を揺るがす、みたいな空間から、もっと小さな日常に寄り添う身体レベルの空間まで、いろいろありますよね。そこにアートを置いたときに何が起こるか、を通じて、その空間が人びとにとってどんな場なのか見えてくる、そのひとつの指標のようなものになるかもしれませんね。

矢ヶ部さん

矢ヶ部さん

面白い!アートがある公共空間で起きている事象に注目することで公共空間を読み解いていく、これは公共R不動産研究所の視点のひとつとして大事にしていきたいですね。

【参考文献】

※Peter Whittle, ‘Antony Gormley’s Fourth Plinth Is a Monumental Bore’, 12 July 2009, <http://blogs.telegraph.co.uk/news/ peterwhittle/100002979/antony-gormleys-fourth-plinth-is-a-monumental-bore/>

(2 June 2010)

第四の台座をめぐる批評については、トラファルガー広場のパブリックアートとナショナルアイデンティティについて論じた以下の論文を参照しました。

Shanti Sumartojo (2012) ‘The Fourth Plinth: creating and contesting national identity in

Trafalgar Square, 2005–2010’, cultural geographies 20(1) 67–81

さて、いきなり海外の公共空間の話から始めてしまいましたが……。