これまでも「公共不動産を活用した公民連携プロジェクトは『まちを変える』有効な選択肢のひとつ」と発信し続けてきました。これは、公共不動産の活用が都市や地域の課題にアプローチする鍵になると考えているからです。

それだけに、老朽化や遊休化といった課題に対して、単に施設を統廃合したり資産を売却したりするだけでは勿体無いのも事実。どう活かすか、どう地域の価値に変えていくかを考える見取り図として、「エリアビジョン」から捉え直す視点が求められるようになっています。

関連

公共不動産活用で「まちを変える」(前編)―潮目が変わる公民連携・公共不動産活用概論

さて、「エリアビジョン」というと、「直接、公共不動産活用プロジェクトを動かした方が早いのでは?」と感じる人もいるでしょう。確かに個別のプロジェクトには地域を直接変える力があります。しかし、それらがバラバラに動けば、地域の変化は散発的になり、持続しにくくなります。

このとき、公共不動産を単体で捉えるのではなく、まちの構想や将来像のなかで位置づける視点が必要になります。そこに登場するのが「エリアビジョン」です。

このコラムでは、「エリアビジョン」を公民連携の一手法として捉える視点から、公共不動産活用を捉え直したいと考えています。個々のプロジェクトを有機的に繋ぎ、地域課題に柔軟に対応するための現実的な枠組みとしての方法です。そのためにまず、公共不動産活用の公民連携全体の中における「微妙さ」や、メジャー手法・PFIとの違いなどを振り返ります。その上で、公共不動産活用を「エリアビジョン」の文脈から捉え直し、多様な公民連携手法を「まち」に接続・再構成する視点を提示してみたいと思います。

公共不動産活用は「取り組みにくい?」という違和感

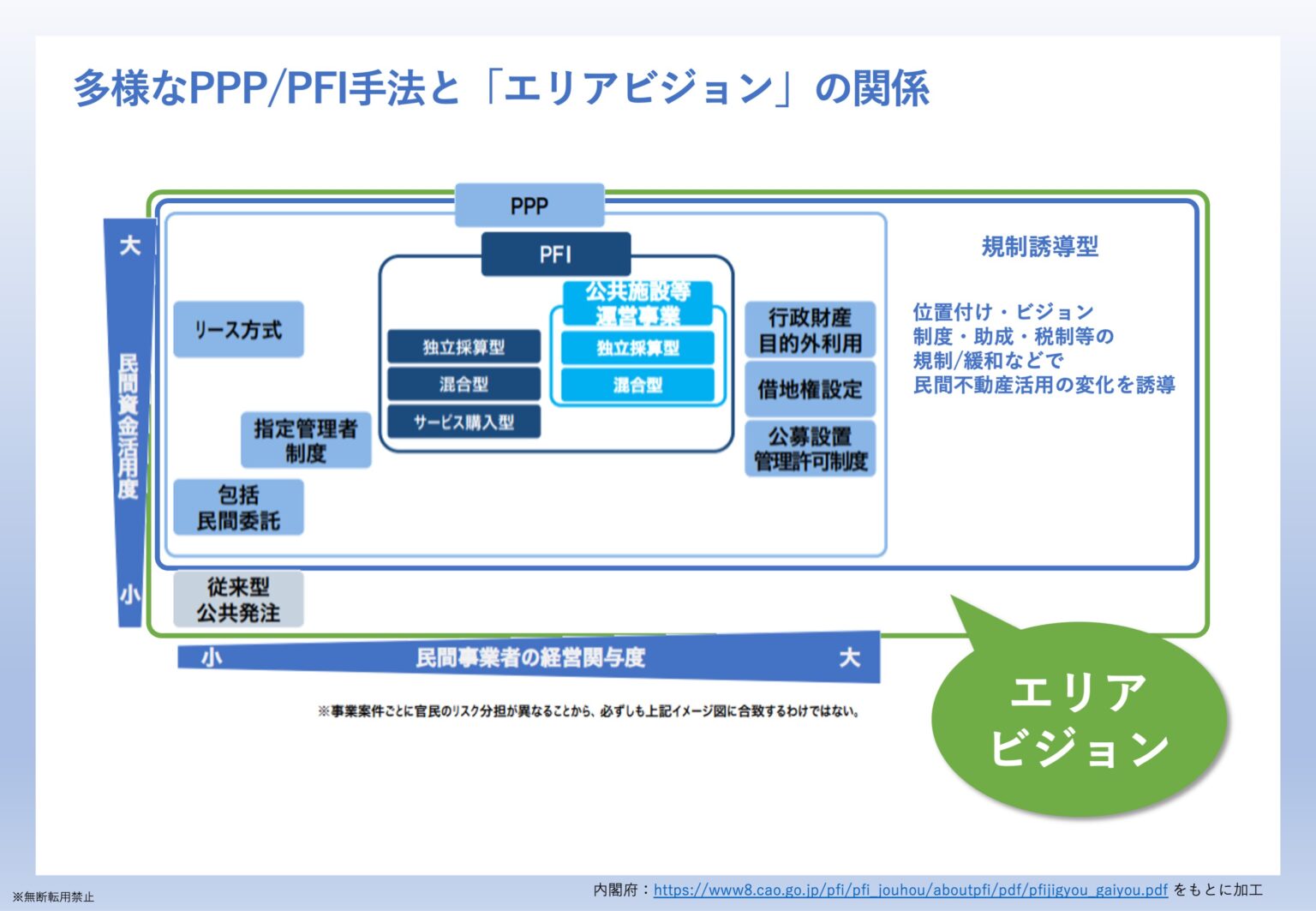

まず、公共不動産活用(以下PRE)が公民連携(Public Private Partnership、以下PPP)制度の中でどのように位置づけられ、どのように扱われてきたのかを整理します。

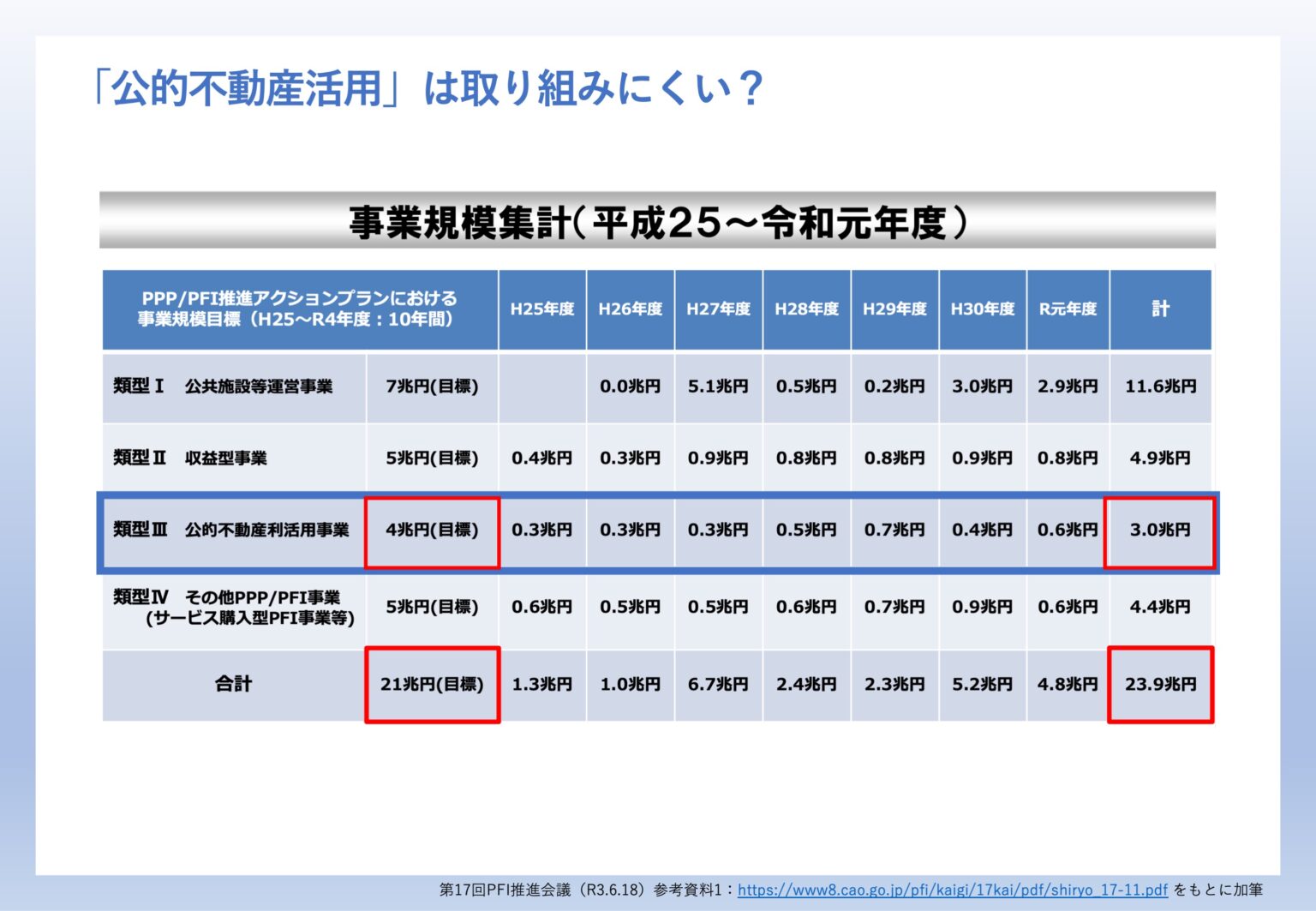

PREは、PPPの一類型に分類されます。初期の『PPP/PFI推進アクションプラン』では、PREは【類型Ⅲ】「公的不動産の有効活用を図るPPP事業(公的不動産利活用事業)」として位置づけられ、事業規模目標も約4兆円、人口20万人以上の地方公共団体で平均2件程度の実施を目指すとされていました。

ところが、令和元(2019)年度までの集計で、PPP全体では目標達成に至ったものの、PREの達成率は約75%にとどまり、他の類型と比べて最低水準でした。いま思えば、このことはPREが「取り組みにくい」と感じられる背景の一端を示していたのかもしれません。

注)厳密には「PRE」=「公共不動産(Public Real Estate)」ですが、慣例的に、「活用」までを含んだ意図で利用されていることを踏まえ、本記事では「公共不動産活用」を「PRE」と表現します。

制度運用や議論、実務の現場にいると、PREがなんとも「微妙な存在」として扱われているように感じることがあります。収まりの悪さというか、ちょっと一旦脇に置かれているというか。

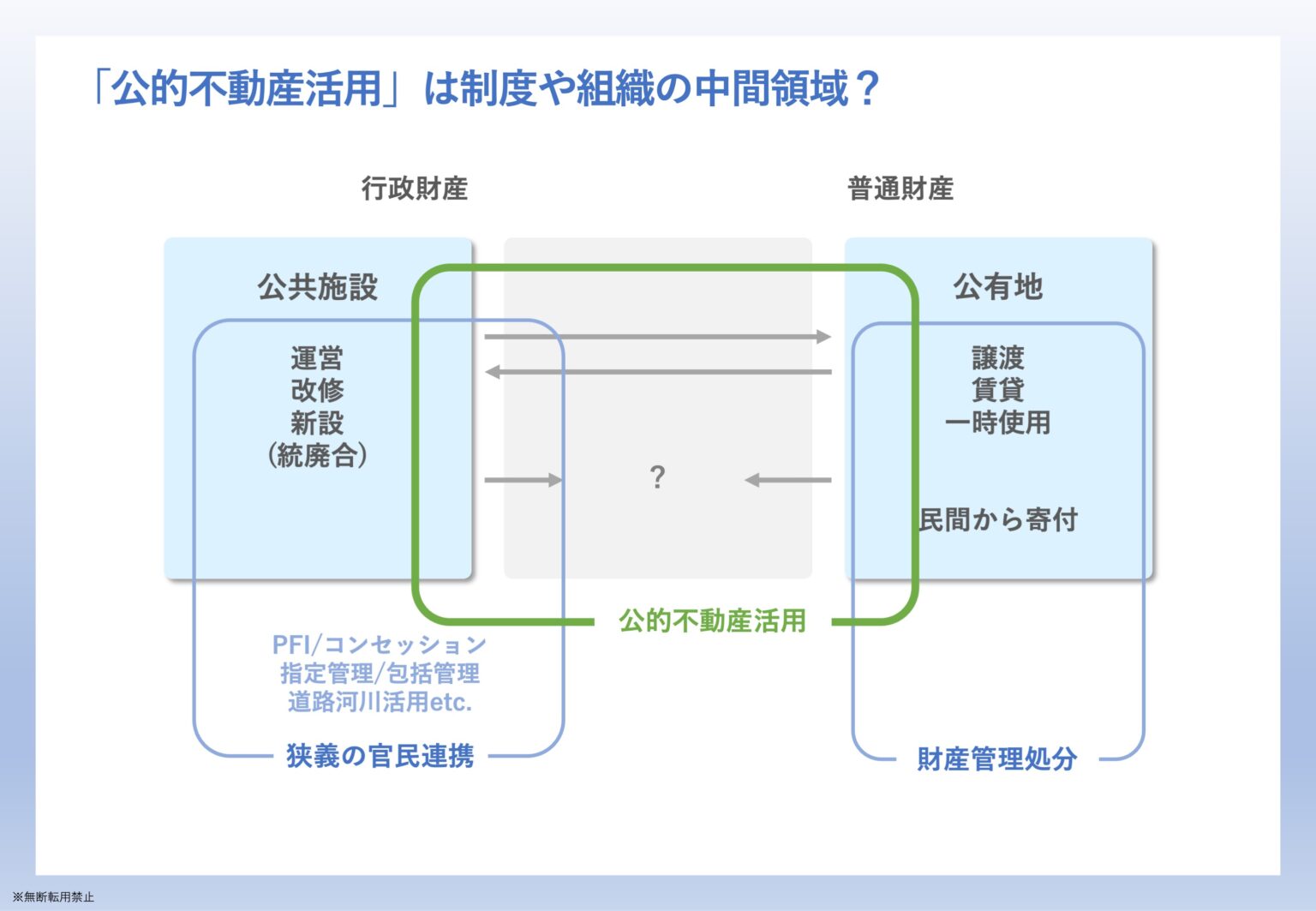

公共不動産のうち、行政上の目的のために利用される「行政財産」は、これを取り扱う担当部署も基本的には明確です。よく言われる官民連携はこうした行政資産において実施される行政サービスに関するものが多く、また「公共施設マネジメント」の視野も同様に「現役」の公共不動産を対象とされることが多いように思います。

一方、特定の行政目的がない公共不動産は「普通財産」として扱われ、大抵は財産管理系の部署が取り扱います。基本的には消極的に保有しており、貸したり一時使用を許可することもありますが、財政への寄与の観点から売却していくことが多いと思います。ところがこの中間に「遊休化した普通財産も積極的に有効活用しようぜ!」という、なんともふわふわした領域が生まれている。目的も担当部署も、方針が定まるまでは宙吊りとなりやすい。こうした組織や制度の中間領域であることは、PREの「扱いづらさ」の要因の一つかもしれません。

公共性が自明なPFIと余白のあるPRE

日本におけるPPPの本格的な導入は、1999年に成立したPFI法(正式には「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」)が起点となっています。

以降、あえてPFIと並べることで、PREの構造を読み解いてみます。

PFIは、公共施設の整備や運営に民間の資金やノウハウを導入するしくみであり、ある種公共事業の発注方法の一つとして扱われます。導入目的としては、公共サービスの質の向上、業務の効率化、財政負担の軽減などが挙げられ、結果として「よいPFI」かどうかの評価基準は、「発注者」=行政にとって望ましい成果が出るかどうかに置かれがちです。

一方でPREは、公共不動産において民間事業者による活用を促すというしくみであり、基本的には地代・家賃や譲渡代金による収入、運営管理費用の削減といった財政的な効用が期待されます。ただややこしいのは、その民間事業に求める「公共性(公益性も含む)」の度合いに幅が出てきてしまうところです。

行政は、不動産の有効活用を期待する「不動産オーナー」であるだけでなく、公共不動産において公益性を持つ民間事業の実施を期待する「プロジェクトプロデューサー」としての視点も求められてきます。この「公共性」の設定に対する行政の視点の振れ幅が、PREを実施するハードルを上げている要因なのかもしれない、と考えられます。

つまり、PFIのように公共性の設定が「自明」である事業の進め方と、PREのように公共性そのものを行政が主体的に設定・判断しなければならない進め方とでは、行政の判断構造そのものが異なります。

行政が主体的に「この事業にとっての公共性とは何か?」を設計・判断するからこそPREにはクリエイティビティの入る余白があるわけです。一方、行政の判断が属人的・場当たり的なものになる恐れもあり、公共性のあり方をあらかじめ示すことが有効となります。それを担うものとして「エリアビジョン」が登場するのです。

PFIや売却もまた「まちの変化」を引き起こす事業

先ほどはあえて例示的にPREをPFIと並べ、公共性の設定に関する構造的な違いについて見てきましたが、両者には共通点も見出せます。それは、どちらの事業も「まちの変化」をともなうプロジェクトであるという点です。

不動産の老朽化や遊休化への対応は、いまや全国各地で官民を問わず突きつけられています。公共不動産を活用できる民間事業者を探す一方で、さらに民間が持ちきれなくなった不動産が公的セクターに寄付されることもあります。「誰もが持ちきれなくなった資産」は、もはや官民共通の「まちの課題」になりつつあります。

そのとき求められるのは、「この事業は、地域にどんな未来をもたらすのか?」という視点です。

単なる制度の適用やスキーム選択として扱うだけでなく、地域にとってどのような風景・構造の変化を生み出すかという観点で捉え直す必要があります。

さらに言えば、私は公共不動産を「売る」ことも、公民連携による公共不動産活用だと考えています。「活用」という言葉を、「ある目的に向けて不動産の利用に変化を与えること、またその活動を継続すること」として、また「公共不動産を『売る』ことは、不動産活用の主導権を民間に渡すこと」であると考えれば、「売る」ことも公共不動産活用の一形態として捉えられるはずです。

関連

公共不動産の「売却」を捉え直す―公共DB担当の頭の中 #06

売ることも活用!?……詳しくはこちらの記事をご一読ください

つまりPREもPFIも売却も、手法の違いを超えて、まちに影響を与えるプロジェクトとして同じ地平で取り扱うことができるはずです。ここに「どのようにまちを変えるか?」という構想を、行政の上位計画と個別の事業の間に位置付ける必要が生まれます。

PFIは公共性が自明であると先に述べましたが、しかしそれは公共サービスとしての公共性であって、「この事業によりまちにどのような変化をもたらすことを期待するか?」という副次的な効果までカバーしているとは言えません。PFIもまた「エリアビジョン」によって、プロジェクトの位置付けが必要なのです。

「エリアビジョン」は、まちの変化を促す動的な見取り図

「エリアビジョン」は、まちの未来像を描き、その実現のために制度や手法をどう位置づけるかを編集し共有する「見取り図」として機能します。ただしここで言う見取り図は、静的な完成形を示したものではなく、変化に応じて更新されていくのが望ましいです。

課題が複雑になり変化も速い現在において、たとえ現時点で将来像を示したとしても、具体的にプロジェクトを進めるうちに状況は変化し(あるいはプロジェクトの進捗そのものが状況を変化させ)、固定的な計画をそのまま進めようとしても実現が難しいことが往々にしてあります。流動的・連続的に変化し続けざるを得ません。「エリアビジョン」は、つくって終わりではなく、一定期間ごとに見直していくものです。

また「エリアビジョン」には、ビジョンの実現のために複数のプロジェクトや取り組みが示されます。それは多様なPPP/PFIだけでなく、単なる公民連携ではない公共事業も含まれます。さらに言えば、民間不動産活用も公共不動産活用も「エリアビジョン」に位置付けることで、ビジョンが目指す公共性の実現に向けた具体的なプロジェクトとして扱うことができ、こうした事業を規制・誘導の対象とすることも可能になります。

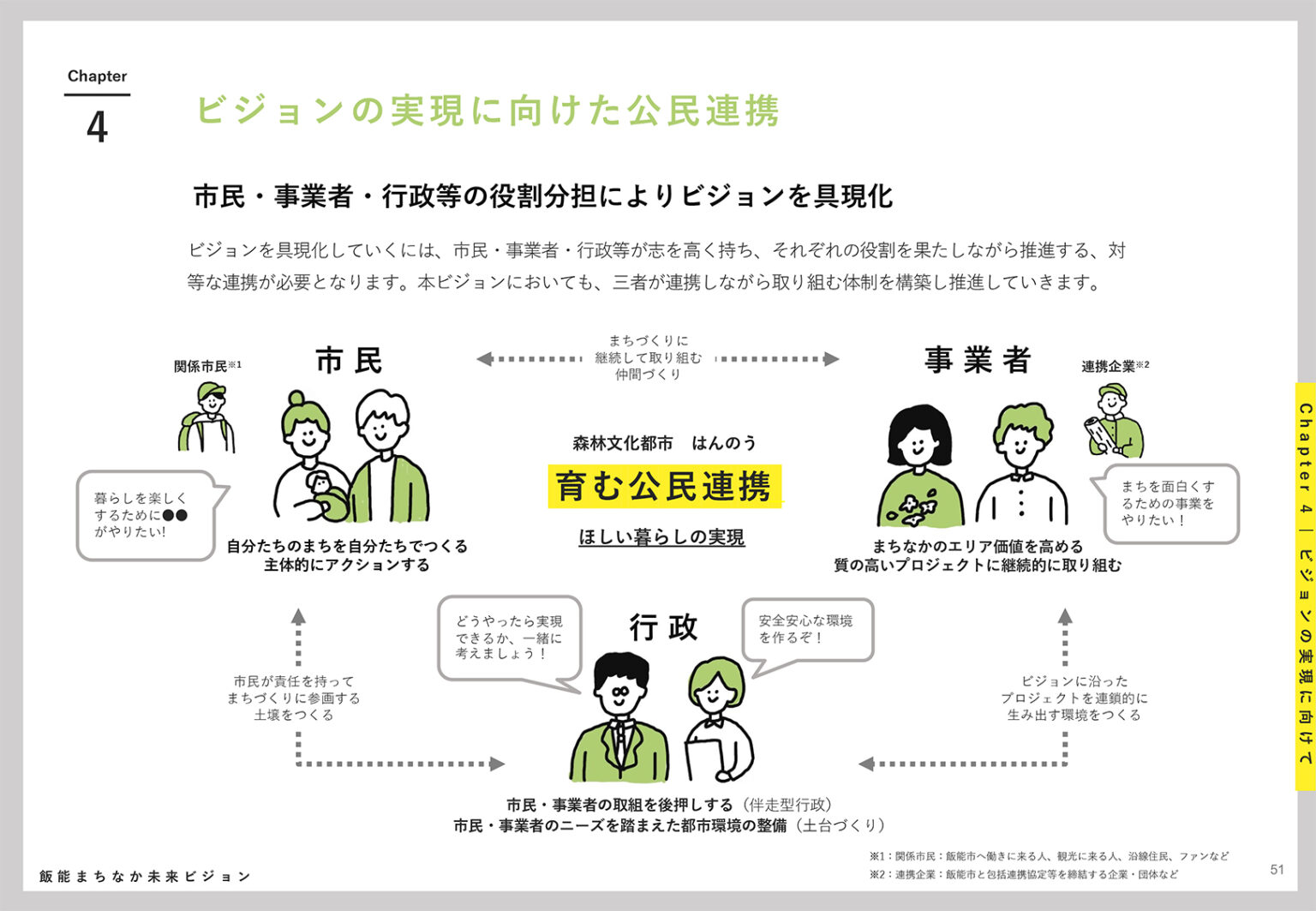

多くの人を巻き込むプロジェクトを動かすには、それを束ねて構造的・視覚的にカタチにしたものが必要となります。これを「エリアビジョン」というPPPの設計図として示し、不動産活用の変化を促すというアプローチができるのは、公権力が行使できる公的セクター・行政だけです。プロジェクト単位でみると多様なPPP/PFI手法から「選ぶ」という視野になるが、「まち」の視点から俯瞰すれば複数のプロジェクトを組み合わせ「編集する」という視野になる。エリアの状況やプレーヤーの動きに応じて流動的・連続的に変化し続けることを含みながら、将来に向けた方向性や価値観を共有する。そうした編集的な視野を持ちながら、構想と実装の往復を前提にしたビジョンが、いま必要な「エリアビジョン」の構造です。

行政が関与するPPP手法としての「エリアビジョン」

本コラムでは、公共不動産活用(PRE)の微妙な「扱いづらさ」を起点に、公民連携(PPP)と「エリアビジョン」の関係性について考えてきました。

公共不動産活用は、公民連携の一類型として整理されてはいるものの、制度や組織の中間領域にあることから、現場では「微妙な存在」でした。また、PFIに比べて公共性の設定が自明ではなく、行政の「判断の幅」が広いため「扱いづらさ」のハードルを上げている面もありそうでした。しかしその「幅」こそクリエイティブな可能性を秘めた余白です。公共不動産活用において公共性や「まち」との接点を捉え直す視点は、他のPPP手法だけでなく民間事業にも応用できるものです。そしてそれを「エリアビジョン」として位置付け「まち」に変化を促していくアプローチは、まさに「エリアビジョン」が公民連携の一手法であることを示しています。

「エリアビジョン」は、多様な手法を地域の共通目標に束ねる共通言語として機能します。行政・事業者・市民が関わる公民連携、さらに言えば行政内の多くの部署が横断的に関わる必要がある公民連携において、「エリアビジョン」は有効であるだけでなく必要であるとさえ言えると思います。

もちろん「エリアビジョン」を定めるのは行政に限りません。エリア側の顔の見える有志がビジョンを掲げ、小さくはじめたものが共感者・賛同者を増やし、徐々に公のものになっていくプロセスもあります。公共事業が関わらない場合にはこれが適しているケースもあります。また、必ず先に「エリアビジョン」がなければ進められないというわけではありません。具体的なプロジェクトやプレーヤーが相互に作用しあいながら進む状況づくりのために、事後的につくられるケースもあります。それでも今回「エリアビジョン」の政策的な意味合いを高めたいという思いから、今回は行政が関与しまちの変化を促すPPP手法としての「エリアビジョン」にフォーカスしました。

とはいえ、もう行政の現場でこれ以上新しいことを手掛ける余裕なんてないよ、という声も現実的にはあると思います。それでも「限られたリソースの中で、どうすれば実効性のある『エリアビジョン(のようなもの)』を描き、共有できるか?」という問いを立てながら、引き続き探っていきたいと思います。

今後も、実践と探求を往復させながら、同じ問題意識を持つ皆さんと現場や制度を越えてつながっていけたらうれしいです。

関連

公共不動産活用で「まちを変える」(前編)―潮目が変わる公民連携・公共不動産活用概論

関連

公共不動産活用で「まちを変える」(後編)―公共不動産活用が広がるには?研究員トーク