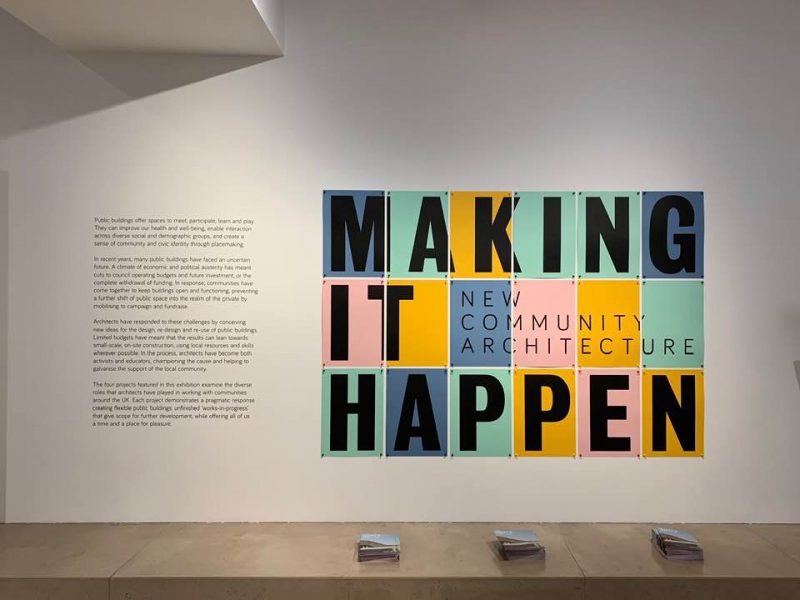

先月11日まで、イギリスのRIBA(王立建築家協会)で開催されていたMaking It Happen:new community architecture展に行ってきました!

公共建物をコミュニティの力で開き、使い続けることの重要性を教えてくれるイギリスの事例が紹介されたこの展示。キングストン大学の早津毅教授率いるHayatsu Architects によるディレクションで、示唆に富む内容でした。

失われゆく公共建物をコミュニティの力で守る取り組み

イギリスでは、過去5年間に340以上の公共図書館、50の地域史料館、200のプレイグラウンド、7つに1つの公衆トイレが閉鎖されるなど、数多くの公共建物がその歴史に幕を下ろしています。自治体の予算削減や基金(イギリスには数多くの基金提供団体があり、非営利の活動を支えています。)の打ち切りが相次いでいるのがその理由ですが、そんな中で、地域の人々が、建築家と協働して、公共建物を存続、復活させる動きがあります。そうした動きから生まれた建築をコミュニティ建築として、下記の4事例が紹介されていました。

・Hastings Pier

・Coniston Mechanics Institute

・Old Manor Park Library

・Loch Lomond National Park

以下にそれぞれの事例を簡単にご紹介します。

住民が団結/Hastings Pier

イギリス南東部の港町ヘイスティングスでは、観光の目玉である桟橋が老朽化により2006年に閉鎖。住民が資金を集め、補修をしようとしていた矢先に大火災が起こり、桟橋が全焼という悲劇に見舞われるも、さらに資金を集めて2016年に新施設をオープンしました。建屋を最小限に、桟橋部分に余白を残して多様な用途での利用を可能にしたdRMM設計のプロジェクトは、名高い建築賞を受賞するなど大いに賞賛されました。ところが2018年、所有者である住民組織は財政難のために桟橋をやむなく地元ビジネスマンに売却。すると新オーナーはリニューアルと称して桟橋を長期間閉鎖、挙句せっかくの広場スペースにアイスクリーム販売小屋を建てようとするなど、コンセプト完全無視の暴挙に…住民たちの戦いはまだまだ終りそうにありません。

アーツアンドクラフツの精神で/Coniston Mechanics Institute

湖水地方の銅採掘で栄えた町で、1878年に住民だった芸術批評家のジョン・ラスキンが、地元の教育機関のために建てた建物(敷地内にラスキンミュージアムも併設)。100年以上にわたり地域において重要な役割を果たしてきたものの、利用率の低下と修繕不足により存続が危ぶまれていました。そこで2011年、芸術家集団であるGrizedale Artsがアーティスト、建築家、ボランティアと共に多目的コミュニティセンターに生まれ変わらせるプロジェクトを実施。現在10を超える地元組織が入居し、住民の手作りニットやジャム、クラフトを売る無人販売所Honest shopは観光名所になっているそうです。近年ではHayatsu Architects と組み、美大生と地元住民の協働により、屋外エリアを刷新。地元の歴史とラスキンのアーツアンドクラフト精神を繙き、新しいキオスクや道路が完成しました。

リソグラフが広げるコミュニティの輪/Old Manor Park Library

イーストロンドンの閉鎖された図書館を、アーティストスタジオとしてよみがえらせた取り組み。内装を手掛けたAPPARATAは建物のオリジナルのディティールを最大限に活用。メインテナントであるRABBITS ROAD PRESSは安価で味のある印刷が可能なリソグラフを使い、デザイン教室や印刷機の一般開放によって新しいコミュニティの拠点を作り出しました。

低予算でもできることを/Loch Lomond National Park

スコットランドの国立公園ローモンド湖のほとりに、スコットランド政府が展望用の小屋をつくるプロジェクトで、選ばれたのはグラスゴーの建築学生Angus RitchieとDaniel Tylerの卒業制作でした。外壁はミラー仕上げで、内装は木材をすのこ状に並べた簡易なつくり(設計者はこれをJapanese styleと呼んでいるそう)。50,000ポンドという低予算で作られた小さな小屋は、風景に完全に溶け込みながら、雨宿りからウェディングまで、湖畔の可能性を大いに広げました。

地域住民が主体的に取り組む、住民参加の手法としてクラフトを取り入れる、低コストでできることをやる、など、各事例から学べるこが沢山ありました。もっとコミュニティ建築について学びたい人のために、RIBAが選んだブックリストも。すべて英語ですが、気になるタイトルがたくさん並んでいます。進化を続けるコミュニティ建築。ひきつづき注視していきたいと思います。

松田東子