石川県加賀市で、新しい保育と教育の形をまちぐるみで生み出すプロジェクトが始動しています。令和5年度に策定された「加賀市保育ビジョン」では、加賀市の持つ魅力を最大限に生かし、地域の方々と共に描く保育の未来像が示されています。

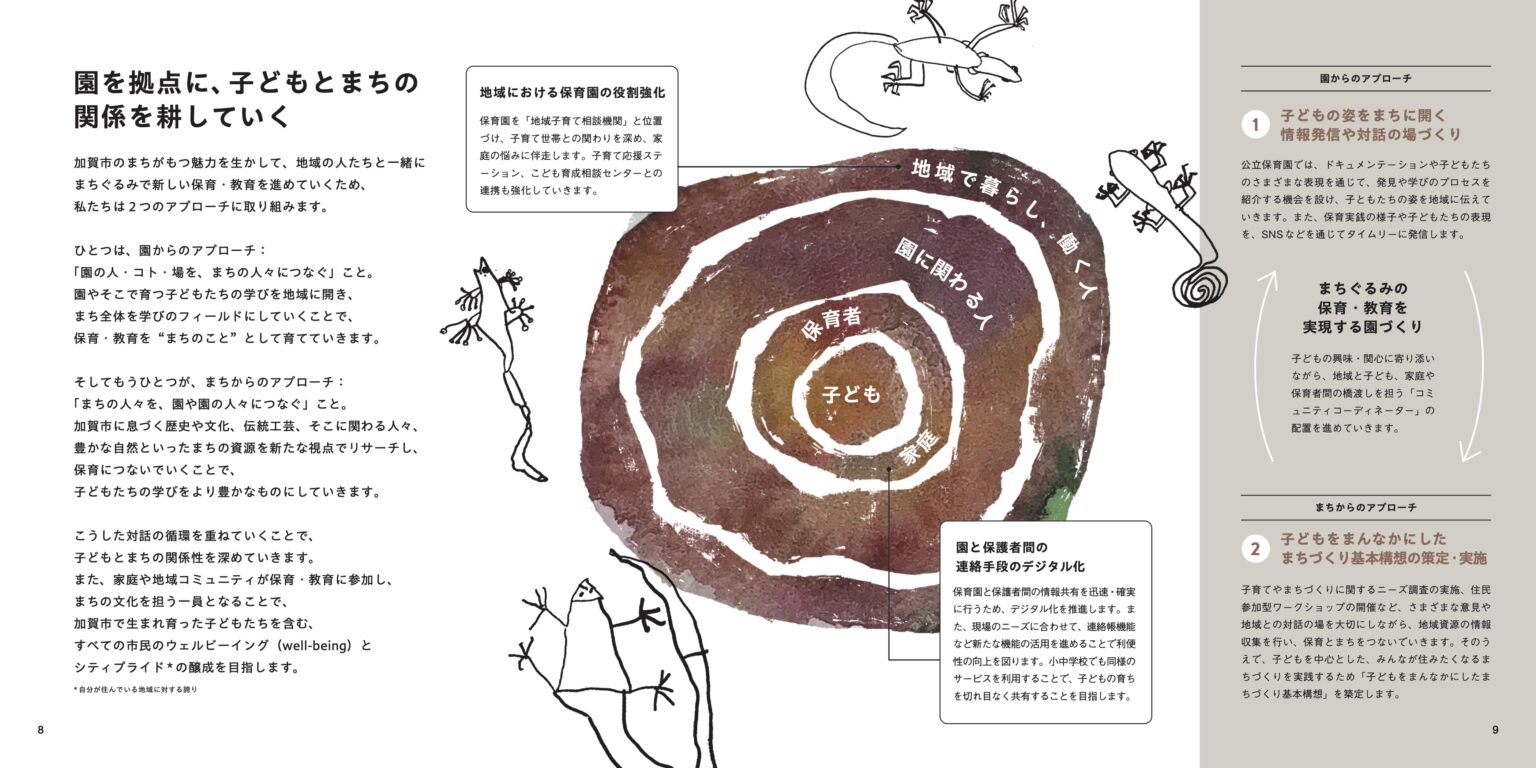

地域における保育園の役割とは何か。保育園を拠点に子どもとまちの関係を深め、地域全体・すべての市民に豊かな影響を広げることはできないか。こうした問いをもとに、保育園・保護者・地域・行政がつながり、新しい「まち」の文化を育む実践が始まっています。

このプロジェクトを加賀市と共に推進しているのは、「まちの研究所株式会社」(代表取締役:松本理寿輝)です。東京都内6ヶ所で認可保育園「まちの保育園」と認定こども園「まちのこども園」を運営し、子どもの環境を、自治体・企業・NPO・アーティスト・科学者等、あらゆる社会の主体と共に創造してきたチームです。公共R不動産では、子どもをまんなかにしたまちづくり基本構想の推進に伴走しながら、公共空間としての保育園のあり方、保育園と地域の接続についての検討を進めています。

これまでの実践や展望については、こちらの記事でも詳しくご紹介しています。

関連

地域全体を学びのフィールドへ。加賀市とまちの研究所が取り組む、創造性とシティプライドを育む保育・教育の形とは?

地域全体を学びのフィールドに。

加賀市の自然・歴史・文化・人と共につくる保育の形

先日2月23日(日)に行われたシンポジウムでは、加賀市子育て支援課による進捗報告や、公立保育園による実践発表に加え、 秋田喜代美先生(学習院大学教授/東京大学名誉教授)による基調講演が行われました。多くの保育士の方々や地域の皆さんが参加し、対話形式のワークを交えながら、子どもの創造性を育む環境づくりについて意見を交わしました。

リーディング園*1 で働く保育士の皆さんの発表では、1歳児から5歳児までの実践が報告されました。加賀市ならではの自然や気候、歴史や文化を活かし、保育園の枠を超えて、地域全体を学びのフィールドとした実践が紹介されました。

「これまでも身近だった加賀市の自然に、子どもの発見や疑問、そこから紡がれる言葉を通して、大人のわたしたちも改めて出会い直している感覚があります」と保育士の皆さんは語ります。子どもの視点で地域を捉え直すからこそ、新たな魅力や文化が立ち上がってくる。そうした子どもの発見や問いに丁寧に向き合い続ける大切さが語られた発表となりました。

*1 加賀市内の公立保育園の4園を「リーディング園」に設定し、先行的に保育ビジョンで示される保育の形を実践している。令和7年度にはすべての公立保育園での実践をスタートする。

加賀市の保育・教育×まちづくりの未来

地域における保育園の役割とは? オープンダイアログレポート

シンポジウムでは、島谷千春さん(加賀市教育長)・松本理寿輝さん(まちの保育園・こども園代表 JIREA代表 まちの研究所株式会社代表取締役)・馬場正尊(公共R不動産プロデューサー)によるオープンダイアログが行われました。ここからは、「加賀市の保育・教育×まちづくりの未来」をテーマにしたオープンダイアログの様子をお送りします。

松本:私たち「まちの研究所」は、加賀市と連携協定を結び、0歳からの探究を通じて学びを深める加賀市独自の教育アプローチをまちぐるみで育むため、昨年度から市内4つの公立保育園をリーディング園にし、様々な実践を重ねてきました。

子どもの探究活動と地域をつなげることで、子どもの創造的な学びがより深まることに加えて、保育園がまちづくりの担い手としての役割を果たせるのではないかという思いがありました。私たちは、「子どもの育ち・学びを地域と共有していく」視点と、「地域のまちづくりの担い手として保育園を位置付ける」視点の2つを行き来しながら実践しています。

しかし、新たな試みであるがゆえにに、保育の現場では様々な葛藤や悩みも生まれました。職員同士の対話の時間をどのように確保するか、保護者の皆さんにどう伝えるか。私たちが保育士の皆さんと日々対話を重ねながら感じたのは、地域とともに子どもの探究を深めるためには、「分からなさ」に丁寧に向き合うことが大切だということです。

もちろん「分かりやすさ」も重要ですが、「だんだん分かっていく」ことや、子ども・地域と共に「分からなさに向き合うこと」も大切にしていきたい。今回の取り組みは、そのようにじわじわと「分かり合う」営みを、子ども・保育園・地域が一体となって行った実践だったのではないでしょうか。

加賀市で進む教育改革。

0歳からはじまる子どもたちの探究活動

島谷:保育園での実践報告を聞きながら、まさに保育園と地域が一体になった実践だと感じました。加賀市の教育長としても、この子たちが小中学校に進学してくることがとても楽しみです。保育ビジョンにおいては、幼児教育と小学校教育の接続は大きなポイントです。このような新しい保育実践が始まったことで、これからの加賀市の義務教育の形が変わっていくことを確信しました。

現在加賀市では、様々な教育改革を進めています。令和5年度から、子どもたちが主体的に動き、自ら何かを変える力を育むための学校教育ビジョン「Be The Player」を軸に様々な取り組みを進めています。教師主導型の旧来型の一斉授業ではなく、自分のペースで学ぶことや、助け合いながら協働することを大切にしていきたい。

例えば「加賀STEAMプログラム」*2 では、答えのない問いに向き合いながら、様々なデジタルテクノロジーを活用して課題解決に挑戦するプロジェクト型学習を推進しています。デジタル人材を育成したいのではなく、半径5mでも自分が何かを変えた経験や、変えられるかもしれないという気づきを得てほしいと考えています。そうした取り組みを、小学校からではなく「0歳から」始めることを掲げているのが保育ビジョンでもある。「Be the Player」のコンセプトが、保育から教育まで一貫してつながっていることを感じました。

*2 STEAMとは、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学・ものづくり)、Art(芸術・リベラルアーツ)、Mathematics(数学)の5つの単語の頭文字を組み合わせた教育概念。

島谷:「加賀STEAMプログラム」では地域連携にも取り組みます。例えば、湖北地区の小学生が地域を盛り上げるために住民の方にインタビューしながら地域の魅力を伝える取り組みを行ったり、様々なプロジェクトが立ち上がります。毎年「STEAM FES KAGA」というプレゼンテーションの機会を設けていますが、小中学生の探究活動をみていると、地域に貢献したい気持ちや人と人との心のつながりを大切にしたいという思いを感じます。

松本:保育園での地域連携を通じた探究活動では、子どもたちだけではなく、保育士や住民の皆さん自身も「地域と出会い直す」感覚を抱いているように見えます。子どもたちと一緒に加賀市の文化や自然に触れることで、大人にも新しい発見が生まれる。

小中学校での実践を伺うと、そこに地域貢献という意識が芽生え、さらに自ら場や状況をつくり出し、仲間たちと地域に参加している様子が伝わってきますね。保育園での様々な発見や気づきが小学校に接続されることで、より探究的な学びが深まっていく予感が強まります。

もし、保育士さんや子どもたちと公共空間をつくるとしたら?

子どもと保育士の創造力✖️まちづくりでできること

馬場:保育園での実践と子どもたちの創造力に本当に驚かされました。保育士の皆さんが、子どもたちに向けた「問い」をとても大切にしているとおっしゃっていたことが印象的です。「問い」を考えること自体がそもそも非常に創造的な営みです。その「問い」を子どもたちに投げかけ、さらに新しい「問い」が生まれる。その相互作用的なプロセスに感動しっぱなしでした。

僕らが公共空間を設計する際は、もちろん様々な現場の皆さんの声は伺いますが、それでもまだまだ現場と設計には距離がある。たとえば公園であれば、危険のないように遊具を設置して、遊びやすいように芝生をつくり、日陰もどこかでつくって…と、建築設計はやっぱりそういった現実的なことが優先される。ですが、子どもたちと保育士の皆さんの探究のプロセスはまったく異なる。植物の根っこの先にあるものを想像する、ひまわりの種から連想し新たな物語を生み出すなど、子どもたちはすごく哲学的なレベルの思考をしていますよね。

もし、そんな子どもたちや保育士の皆さんと一緒に空間をつくることができたら、きっと見たことのない「公園」が生まれるのだと思う。畑があったり、水が流れていたり、どしゃぶりでも遊び回ることができるとか。従来の公共空間や公園のイメージを超えるような、新しい空間が生まれそうです。

松本:いいですね。今は保育園や小中学校を拠点にした取り組みが進められていますが、それらを「地域」や「公共空間」の舞台に広げていくという視点ですね。

馬場:そうですね。保育園での実践を聞いて、まちづくりのプロセスを変えていきたいと強く感じました。建築やまちづくりの業界では、ダイレクトに現場の声を受け止める機会や人間関係が少ない。より良い公共空間を生み出すためにも、現場と設計をつなげるプロセスをつくることが大切ですね。子どもたちが段ボールでつくったものを後からプロがつくるとか、協働の仕方はいろいろと考えられそうです。

「道草したくなる」通学路?!

子どもの遊び心を取り入れた公共空間づくりに向けて

島谷:加賀市の小中学校でも、保育園のような明るい空間をつくるデザインプロジェクトを進めています。学校の空き教室を活用して、子どもたちが好きなことを好きな場所でのびのび取り組めるような、学びの環境をつくるプロジェクトです。背もたれがある椅子は動きにくいとか、小さい机だと協働学習には使いにくいとか、地べたに座りながら作業や話し合いができるほうがいいとか、子どもたちからも多くの意見が出ています。

馬場:めちゃくちゃ良いですね。学校に実験的な教室がいくつかあるだけでも、子どもたちの学び方はきっと変わりますよね。それにより子どもの反応がどう変わるかも検証したい。

松本:リーディング園では昨年度からアトリエを設置していますが、特定のアトリエという場所だけではなく、保育園全体をアトリエに見立てながら子どもたちの創造力を引き出す空間づくりが必要だという現場の声もあります。

島谷さんがおっしゃっていたように、小中学校でも子どもたちの創造性をより膨らませる環境が生まれつつある。子どもたちの創造性を引き出す大人と地域の関わりというソフト面と、空間的なハードの部分を掛け合わせ、幼児教育と小学校教育が連携しながら、子ども目線で創造的な学びのプロセスを大事にできることは加賀市の大きなポイントですね。

馬場:まさに、それが加賀市の象徴になる気がしますね。これからの時代において、「Play」はとても重要な言葉だと思っているんです。19世紀、仕事は「労働=Labor」と呼ばれていました。産業革命で「労働」は機械に奪われた結果、「仕事=Work」になり、さらに今はAIが「仕事」をしている。この先「仕事」は何と呼ばれるんだろうと考えた時、次は「Play=遊び」になっていくのではないかと感じるのです。遊びから創造が生まれるとすると、人間にできることはここにあるなと。

松本:本当にそうだと思います。遊びは非常に大切な概念ですね。それを加賀市のまちづくりの文脈と重ね合わせるとどのようなことができそうでしょうか。

馬場:例えば、道草をしたくなる通学路のデザインなんかもいいですよね。それを、子どもたち・保育士さん・保護者、みんなで考えたい。最初から全部はできないし、いきなり大きいことに取り組むことも難しい。だからこそ、小さくても豊かな点を積み上げ、点同士をつなげながら徐々に面にしていく。そのような具体的な風景をちょっとずつみんなでつくり上げていくことが大事だと思います。

そうした動きを始めると、「ここの空き物件を使ってほしい」とか「ここの廃校は使えないか」など、周囲からきっといろいろな声が上がってくる可能性もある。じわじわ地域に広げていくプロセス自体を発信することで、加賀市としての本気度も社会に伝わっていく気がするんです。

島谷:「道草したくなる通学路」ってとても良いですね。子どもたちは指定の通学路があっても、つい近道や寄り道をしちゃうもの。そこを単にルールで禁止するのではなく、いかに「通りたくなる」通学路にできるか。小中学校の授業では、クエストのミッションをクリアする感覚で学習するなどのゲーミフィケーションの考え方を取り入れてる先生も多い。子どもたちを「乗せていく」プロが学校にはたくさんいる。この教育とまちづくりをつなげていくお話とも相性が良いなと。

馬場:僕らはすでに正解も不正解もない、答えのない時代に突入しています。むしろ考えるプロセスが重要なので、まさにクエストのように遊び心を持ってあっちこっち行き来し、失敗しながら試行錯誤することが大切だと思いますね。

松本:まさに、遊び心を持ちながら頭と心を切り離さずにこの地域をつくっていけるといいですね。さあ、何から始めていきましょうか?

馬場:今日の実践報告がとにかく素晴らしすぎたので、保育士のみなさんと子どもたちと何か取り組んでみたい。例えば僕らの事務所の建築士と一緒に、面白い公園や子どもの遊び場所を考えるワークショップをやってみたいですね。

島谷:いいですね。教育現場の視点で言うと、子どもたちの持っている枠組みをどれだけ取り払えるかがポイントだと思います。「こうすべき」に捉われていると、新しい創造性は生まれない。概念を広げられるような、わくわくした学びの場を届けていきたいですね。

松本:ぜひ実現したいですね。保育や教育の枠に縛られず、加賀市全体で取り組むことが重要だと思います。そのために、より垣根を超えた充実した対話の重要性も感じます。今日は保育の話がメインでしたが、より小学校の話も聞いていきたい。

レッジョ・エミリア市では、よく「まちが子どもを忘れてはいけない」と発信されています。子どもたちが成長して自ら子育てをする時に、レッジョに戻る人たちが多いようです。様々なセクターの皆さんとより連携を深め、将来「このまちで子育てをしたい」と思う人が多くなる地域を目指し、今後の実践もじわじわと取り組んでいきたいと思います。

すべての子どもたちに向けた創造性を育む保育を。

令和7年度より、すべての公立保育園での実践がスタート!

シンポジウム会場では、本プロジェクトをきっかけに各保育園での設置が始まった「アトリエ」を再現。植物など身近な素材からマイクロスコープなどのデジタルツールまで、子どもたちの発見を促し、自然と表現活動が始まる仕掛けが盛りだくさんのわくわくする空間が現れます。

令和5年度から始まった、まちぐるみで取り組む0歳からの学びの環境づくり。これまでは一部の公立保育園での実践でしたが、令和7年度からはすべての公立保育園での実践が始まります。

公共R不動産でも、加賀市とまちの研究所の皆さんと共に、公共空間としての保育園のあり方を捉え直し、保育園と地域の接続についてより検討を進めていきたいと思います。今後も、地域に開かれた保育園づくりにぜひご注目ください。本プロジェクトの活動の様子は、加賀市子育て支援課によるInstagramでもご覧いただけます。

加賀市保育ビジョン推進コーディネーター(在籍出向)募集中!

現在、本プロジェクトの推進役となる現地コーディネーターを募集しています。

現地コーディネーターには、加賀市子育て支援課に所属し、園と地域の橋渡し役として子どもとまちの関係を育む取り組みの企画・運営、行政・市民団体・企業・園学校など多様な市民プレイヤーを巻き込んだ「子どもをまんなかにしたまちづくり基本構想」の推進、広報発信の役割が期待されています。

ご興味のある方は、以下より詳細をご確認ください。

https://machiken.jp/news/1560